Hallo

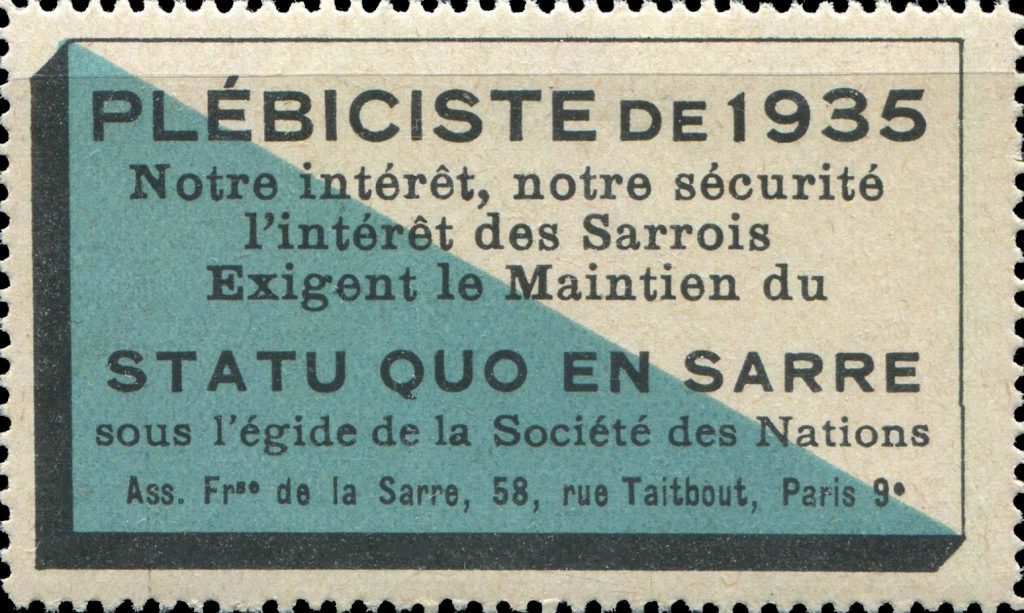

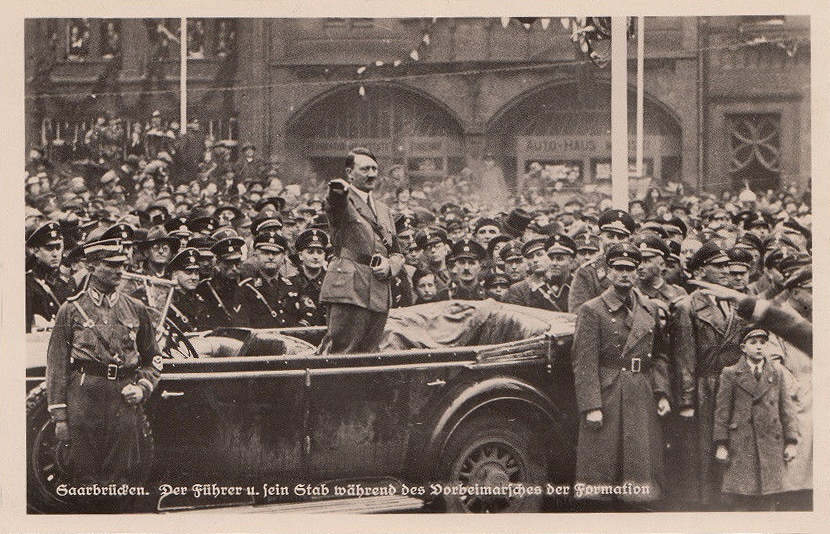

Im letzten Beitrag sind wir zeitlich im Frühjahr 1935 stehen geblieben. Das Gebiet des ehemaligen Saargebiets ist nun wider den Erwartungen der Saarländer Reichsland (1) des Dritten Reiches unter dem flugs zum Reichskommissar beförderten Josef Bürckel, dem ehemaligen Saarbeauftragten des Reichskanzlers Adolf Hitler.

Etwa 2 bis 3 Prozent der saarländischen Bevölkerung verlässt nach dem Anschluss des Saargebiets – zum Teil fluchtartig – das Land. Die meisten von Ihnen Regimekritiker und Warner vor dem menschenverachtenden Nationalsozialismus, wie der spätere Regierungschef des Saarlandes Johannes Hoffmann, sowie fast alle Menschen jüdischen Glaubens. Wer nicht schnell genug flieht, wird verhaftet, in Konzentrationslager verbracht und ermordet.

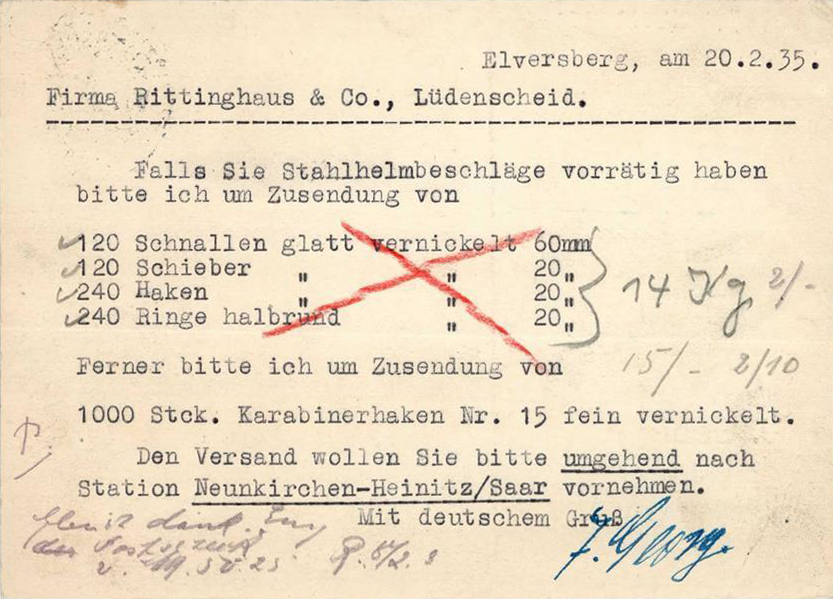

Einige Saarländer lesen die Zeichen der Zeit schnell und vollkommen richtig. Die Firma J. Georg Herstellung von Lederwaren in Elversberg bestellt am 20. Februar 1935, also einen Monat nach dem Volksentscheid und noch vor dessen Inkrafttreten am 1. März 1935, mittels Postkarte und „mit deutschem Gruss“ im westfälischen Lüdenscheid Stahlhelmbeschläge und Karabinerhaken. Dabei hat Reichskanzler Adolf Hitler die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht – ein erster eklatanter Bruch des Versailler Vertrages – noch gar nicht verkündet.

Die Dreistigkeit der Bestellung erstaunt. Der Besteller spekuliert darauf, dass die bestellte Ware erst nach dem 1. März 1935 und damit nach der Aufhebung der Zollgrenze zwischen dem Saargebiet und Deutschland erfolgen wird.

Für die meisten Saarländer stehen dagegen harte Zeiten bevor:

-

- Die Verschiebung der Zollgrenze Richtung Frankreich schneidet die saarländische Industrie, insbesondere Bergwerke und die Schwerindustrie, von seinen traditionellen Abnehmern ab

- Massenentlassungen im Bergbau und der Schwerindustrie sind die Folge; die Arbeitslosenquote im Reichsland Saarland ist erheblich höher als sonst im Dritten Reich

- Gleichschaltung und politische Säuberungen in Presse, Rundfunk, Verbänden und Verwaltung erhöhten die Arbeitslosigkeit zusätzlich

- Lebensmittel kommen nicht mehr aus Frankreich, sondern zu empfindlich höheren Preisen als zuvor aus Deutschland

- Das Ruhrgebiet wird wieder zur existenzbedrohenden Konkurrenz

- Wehrpflicht für alle männlichen Saarländer wird eingeführt

- Ab März 1936 treten im Reichsland Saarland die Nürnberger Rassengesetze in Kraft; sämtliche Saarländer jüdischen Glaubens, die trotz der Berichte aus dem Reich über öffentliche Demütigungen, Beraubungen, „Zwangsumsiedlungen“ in ihrer Heimat geblieben sind, werden aus dem öffentlichen Leben gedrängt und verlieren Arbeitsstelle, Besitz und in aller Regel auch ihr Leben

- Die saarländischen Sinti und Roma, homosexuell veranlagte oder geistig behinderte Mitmenschen, Alkoholiker sowie sogenannte Erbkranke (2) werden in Konzentrationslagern systematisch ermordet

Überzeugte Nationalsozialisten wie Hermann Röchling, bereits nach dem Ersten Weltkrieg als Kriegsverbrecher verurteilt, oder sein Neffe Ernst Röchling stiegen im Dritten Reich steil auf. Hermann Röchling wird Wehrwirtschaftsführer und später Generalbevollmächtigten für die Eisen- und Stahlindustrie in Lothringen. Menschenleben interessieren solche Menschen nicht.

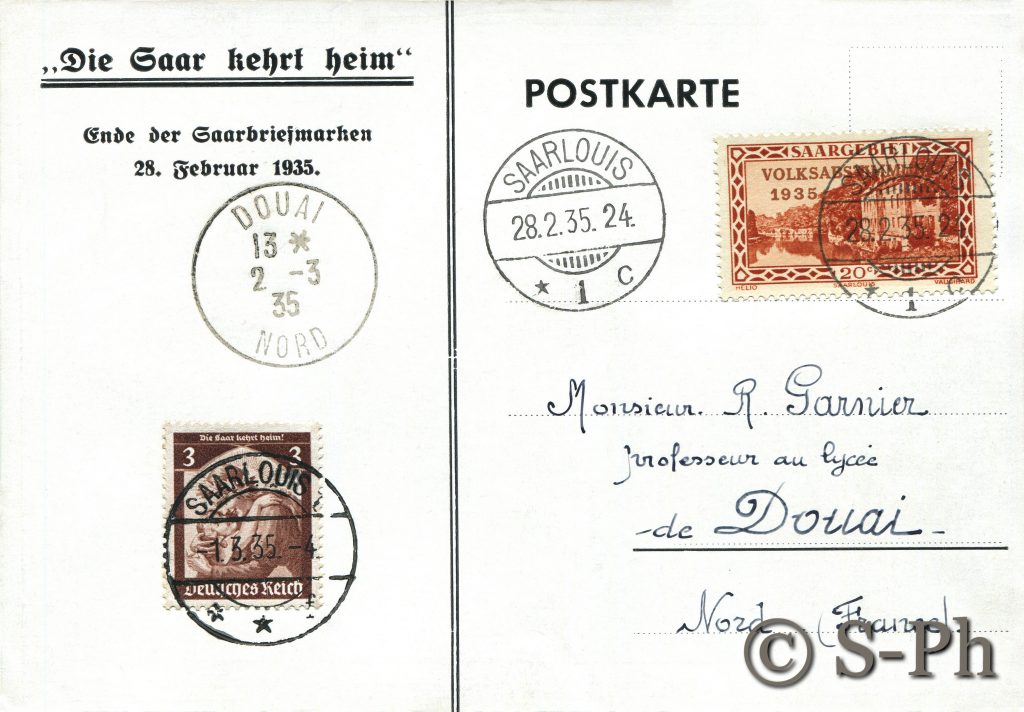

Postwesen: Letzttag der Briefmarken des Saargebietes ist der 28. Februar 1935. Ab dem 1. März 1935 ist das Postwesen fest in der Hand der deutschen Reichspost.

Die deutsche Wehrmacht rückt am 7. März 1936 in das gemäss Versailler Vertrag und den Verträgen von Locarno entmilitarisierte Gebiet entlang des Rheins ein. Saarlouis und Saarbrücken werden wieder Garnisonsstädte. Ab 1938 wird der Westwall errichtet, der jedoch östlich von Saarbrücken, Saarlouis, Dillingen und Völklingen verläuft und somit den meisten Saarländern keinen Schutz bietet. Bei Kriegsausbruch im September 1939 wird die westlich des Walles lebende saarländische Bevölkerung nach Hessen und Thüringen evakuiert und darf erst ab Juli 1940 in ihre Heimat zurückkehren.

Im Sommer 1942 erfolgen die ersten Bombenangriffe auf Ziele im Saarland, die von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr an Häufigkeit und Zerstörungskraft zunehmen. Ab November 1944 wird die verbliebene saarländische Bevölkerung wieder evakuiert. Bleiben müssen Zehntausende von misshandelten und unterernährten Zwangsarbeitern aus Italien, Polen, Frankreich und der Sowjetunion, aber auch die Häftlinge im KZ Goldene Bremm bei Saarbrücken.

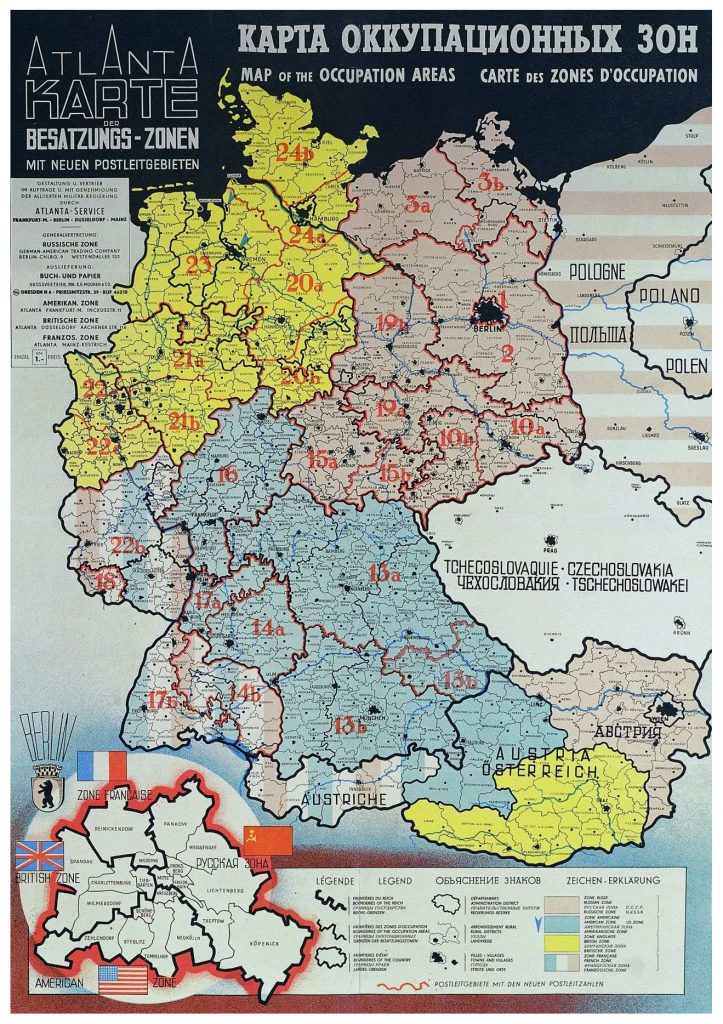

Bis zum 21. März 1945 haben US-amerikanische Truppen das Territorium des ehemaligen Saargebiets vollständig besetzt. Der gesamte behördliche und private Postverkehr kommt zum Erliegen. Die deutsche Wehrmacht kapituliert am 7. Mai 1945 in Reims. Die Kapitulationsurkunde wird am 8. Mai 1945 in Karlshorst ratifiziert. In den Erklärungen vom 5. Juni und 4. Juli 1945 übernehmen die vier Alliierten im Deutschen Reich in den Grenzen vom 31. Dezember 1937 sowie in Österreich in den Grenzen vor dem Anschluss die oberste Regierungsgewalt. Das gesamte Territorium sowie die beiden Städte Wien und Berlin werden in vier Besatzungszonen aufgeteilt.

Das Gebiet des ehemaligen Saargebiets wird Teil der Zone d’occupation française en Allemagne. Französische Truppen rücken ab dem 10. Juli 1945 für ihre abziehenden US-amerikanischen Kameraden in das Saargebiet ein.

Postwesen: Wie schon unter der US-amerikanischer Besatzung ist der zivile Postverkehr untersagt und bleibt es bis zum 31. August 1945.

Noch vor der Potsdamer Konferenz Anfang August geht es Schlag auf Schlag. Das Regierungspräsidium Saar wird am 25. Juli 1945 aus dem Oberpräsidium Mittelrhein-Saar herausgelöst und wird seit dem 29. Juli 1945 durch eine Militärregierung, Gouvernement militaire de la Sarre, unter Général Molière verwaltet. Das Saarland untersteht weiterhin dem Alliierten Kontrollrat in Berlin.

Postwesen: Der Behördenpostverkehr zwischen saarländischen und französischen Stellen sowie mit grösseren Firmen resp. Banken wird ab dem 16. August 1945 aufgenommen. Barfrankierung mit Stempeln Gebühr bezahlt resp. Taxe perçue.

Colonel Gilbert Grandval, ein Vertrauter von Charles de Gaulle, wird am 30. August 1945 anstelle von Général Molière Militärgouverneur des Saarlands. Die Militärregierung heisst neu und weniger martialisch Délégation supérieure de la Sarre.

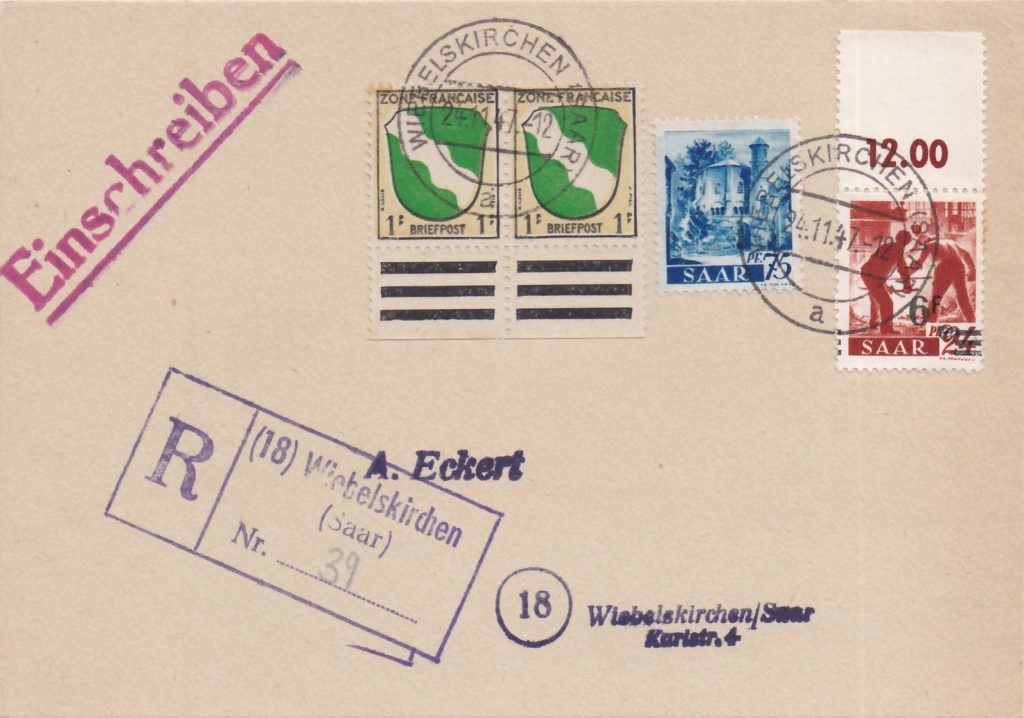

Postwesen: Der private Postverkehr wird ab dem 1. September 1945 nach und nach (Ortsverkehr, innerhalb der Besatzungszone, Ausland etc.) wieder zugelassen. In der Zone d’occupation française en Allemagne gelangen vom 5. Januar 1946 an die 13 Werte der auf Reichsmark und -pfennige lautenden Briefmarkenausgabe Wappen und Dichter an die saarländischen Postschalter. Diese Marken bleiben im Saarland bis zum 27. November 1947 frankaturgültig.

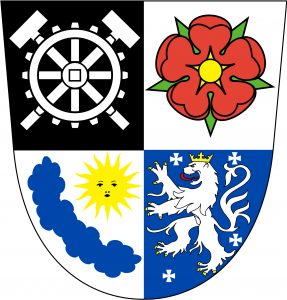

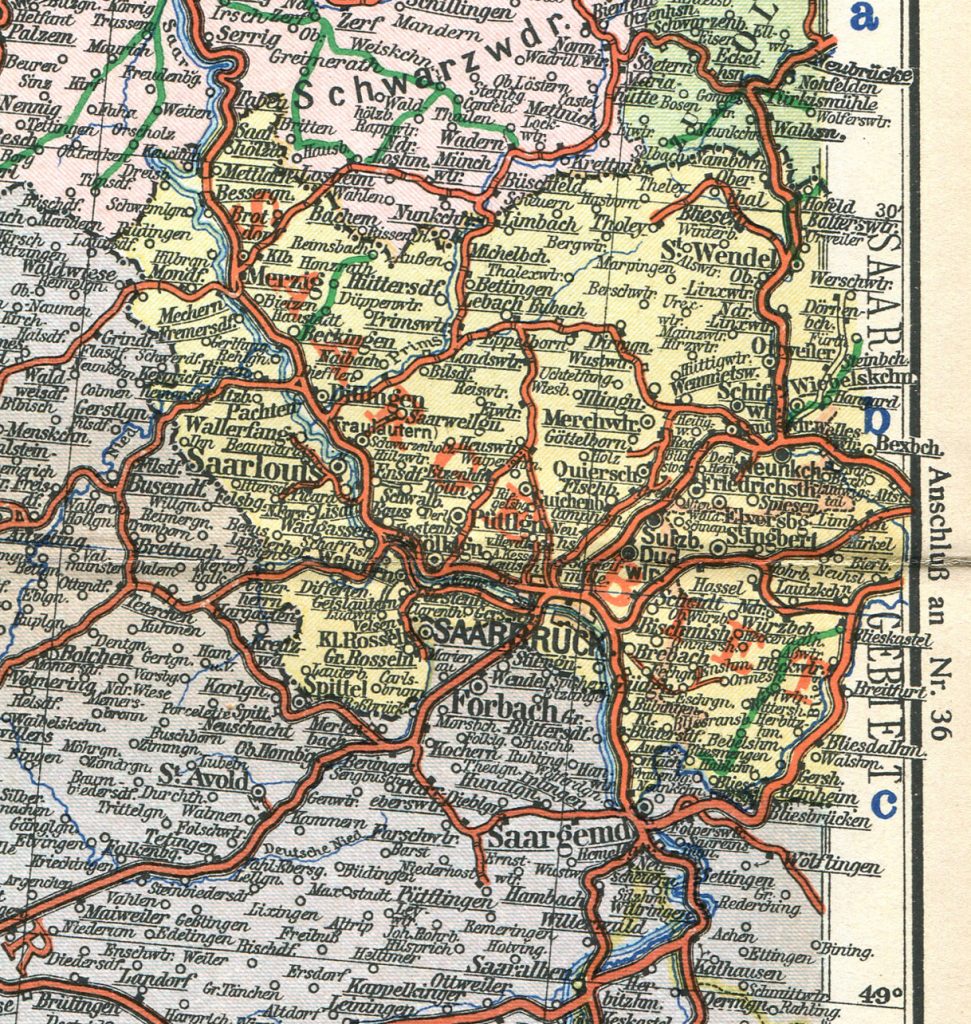

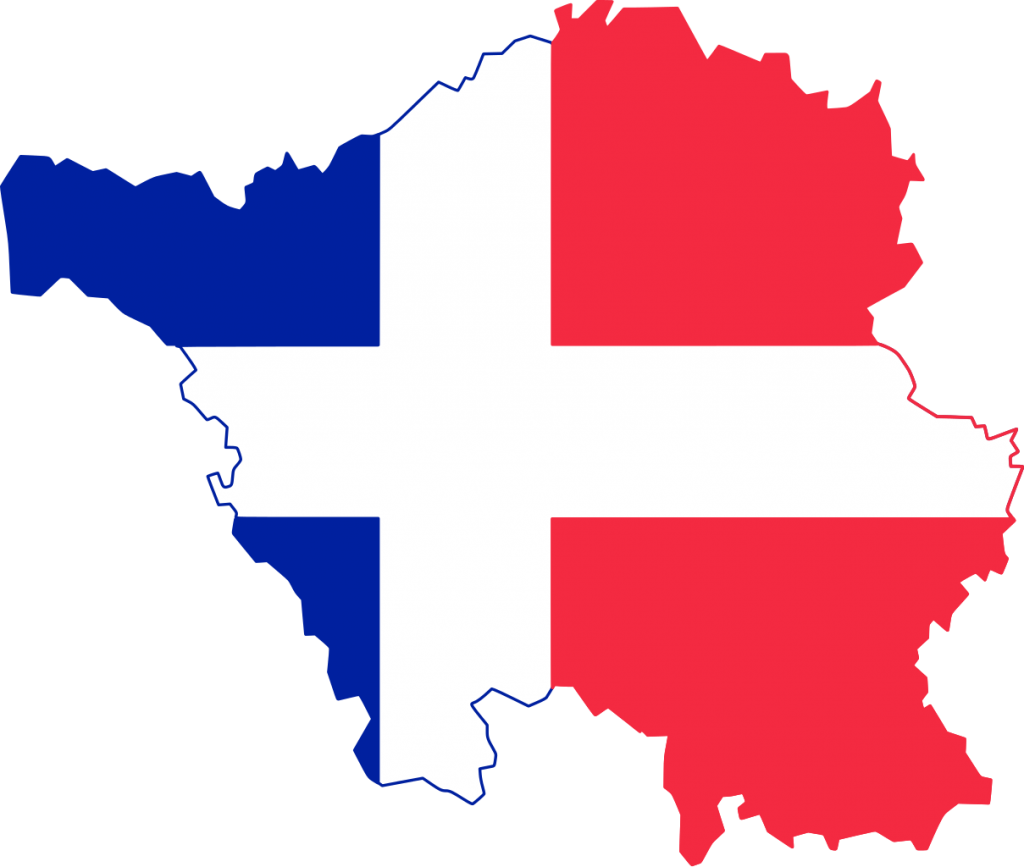

Das Saarland wird am 16. Februar 1946 der Zuständigkeit des Alliierten Kontrollrats entzogen. Faktisch und de iure wird das Saarland von Frankreich annektiert. Die französischen Behörden erweitern mit Wirkung vom 20. Juli 1946 das Gebiet des Saarlandes, das bislang dem Territorium des ehemaligen Saargebiets entspricht um 156 Gemeinden der ehemaligen bayerischen Pfalz und des ehemalig preussischen Rheinlandes. Das Saarland erhält erstmals eine gemeinsame Grenze mit dem Grossherzogtum Luxemburg. Mit der Verfügung Nr. 73 vom 18. Juli 1946, die ebenfalls am 20. Juli 1946 in Kraft tritt, werden die neu zum Saarland gehörenden Gebiete den Landkreisen Saarburg und St. Wendel angeschlossen.

Im Saarland werden am 15. September 1946 Gemeinderatswahlen durchgeführt. Kurz darauf, am 8. Oktober 1946 löst Gilbert Grandval das Regierungspräsidium Saar unter Dr. Hans Neureuter und damit die letzte verbliebene administrative Verbindung zur Zone d’occupation française en Allemagne auf und setzt stattdessen eine siebenköpfige Verwaltungskommission (Ministerrat) unter dem Vorsitz von Erwin Müller ein, deren Zusammensetzung das Ergebnis der Gemeinderatswahl widerspiegelt. Die direkte Zuständigkeit der französischen Militärregierung in Deutschland unter Général Pierre-Marie Kœnig endet.

Postwesen: Die P.T.T. in Baden-Baden unter dem Leiter Raymond Croze gibt im Herbst 1946 für das Saarland den Druck der Freimarkenserie Berufe und Sehenswürdigkeiten an der Saar bei der Druckerei Franz Burda in Offenburg in Auftrag (vgl. hier, Abschnitt „Faktor Mensch“).

Das Saarland unter der Verwaltung der Délégation superieure de la Sarre wird am 22. Dezember 1946 in das französische Zollgebiet integriert.

Militärgouverneur Gilbert Grandval ernennt am 23. Mai 1947 die Mitglieder der Verfassungskommision unter dem Vorsitzenden Johannes Hoffmann. Die Zusammensetzung der Verfassungskomission widerspiegelt ebenfalls die Ergebnisses der Gemeinderatswahlen des vergangenen Septembers. Die Verfassungskommission erhält die Aufgabe eine Verfassung für ein auf längere Sicht unabhängiges Saarland auszuarbeiten, dass dem schädlichen Einfluss Deutschlands entzogen ist.

Eine Gebietsarrondierung des Saarlandes (4) tritt am 8. Juni 1947 in Kraft. Einige Gemeinden des Kreises Saarburg werden aus dem Saarland ausgegliedert. 13 Gemeinden, die bis dahin zu den Landkreisen Birkenfeld und Kusel gehörten, werden dagegen in das Saarland integriert (vgl. auch obige Karte).

Im Saarland führt die französische Regierung von Juni bis November 1947 eine zweistufige Währungsreform durch. Die schwindsüchtige Reichsmark wird übergangsweise durch die (Saar-) Mark ersetzt, welche dann zum Kurs von 1 Mark zu 20 Franken faktisch durch den Französischen Franc ersetzt wird.

Im Oktober 1947 wird im Saarland eine Verfassungsgebende Versammlung gewählt, die, basierend auf den Vorarbeiten der Verfassungskommission unter Johannes Hofmann, die Verfassung des neuen Staats Saarland ausarbeitet und am 8. November 1947 verabschiedet. Die Verfassung, datiert auf den 15. Dezember 1947, tritt mit Veröffentlichung im Amtsblatt des Saarlandes am 17. Dezember 1947 in Kraft. Das Saarland ist nun ein eigener Staat, noch nicht völlig souverän, jedoch in vielen Belangen autonom.

1948 erhalten die Saarländer eine eigene Nationalität: Sarrois.

Ab 1950 ist das Saarland assoziiertes Mitglied des Europarats, des Internationalen olympischen Komitees, Unterzeichnerstaat der europäischen Menschenrechtskonvention sowie Beobachter bei der Internationalen Arbeitsorganisation. Darüber hinaus besteht eine eigene Interessenvertretung bei der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Montanunion). Frankreich schliesst im März 1950 vier Abkommen mit dem Saarland. Diese gewähren der autonomen Regierung des Saarlands vollständige Unabhängigkeit auf gesetzgeberischem Gebiet und sichern einen freien Warenverkehr zwischen der Saar und Frankreich zu. Gilbert Grandval mutierte 1952 vom Hohen Kommissar zum Botschafter Frankreichs im Saarland.

1952 entsendet das Saarland eine Auswahl saarländischer Sportler an die olympischen Sommerspiele in Helsinki. Eine Teilnehmerin ist die damals 19-jährige Therese Zenz aus Mettlach, die auf der Ostsee vor Helsinki einen beachtenswerten 9. Rang mit dem Einer-Kajak erzielt. Zwei Jahre später, bei den Kanu-Weltmeisterschaften im französischen Mâcon, wird Sie über 500 Meter Weltmeisterin. Therese Zenz schreibt Sportgeschichte, da ihr Sieg der einzige internationale sportliche Anlass bleibt, an dem die saarländische Nationalhymne gespielt und die Flagge des Saarlandes gehisst wird.

Postwesen: vgl. hier

Der Rest der Geschichte des Saarlandes ist traurig und schnell erzählt. Kaum wird im Mai 1949 die Bundesrepublik Deutschland gegründet, beginnt die Regierung Adenauer sich in die inneren Angelegenheiten des Nachbarstaates einzumischen. Hintergrund: Adenauers Credo war der Alleinvertretungsanspruch seiner Regierung für Deutschland gegenüber der restlichen Welt. Gegen die von der Siegermacht Sowjetunion protegierte DDR konnte Adenauer nicht viel unternehmen, aber gegen das Saarland sehr wohl. Die rechte Regierung Adenauer begann, im Saarland verbotene Parteien zu finanzieren, über die adenauerhörige Presse die Regierung des Saarlandes und insbesondere dessen Regierungschef Johannes Hoffmann zu verunglimpfen. Es werden Lügen in die Welt gesetzt und alle Hebel in Bewegung gesetzt, die Existenz des Saarlandes möglichst rasch zu beenden. Treibende Kräfte sind in Deutschland auch nationalsozialistisch gesinnte Industrielle der ersten Stunde, angeführt von dem notorischen Kriegsverbrecher Hermann Röchling, der 1949 in den Rastatter Prozessen, nachdem er nach dem Ersten Weltkrieg bereits als Kriegsverbrecher verurteilt worden war, wie sein Neffe Ernst Röchling ein weiteres Mal als Kriegsverbrecher verurteilt wird. Die katholische Kirche wird, wie es die NSDAP 1934 vorgemacht hatte, auch Anfang der 1950er Jahre wieder für die Sache mobilisiert. In der verbotenen, weil verfassungsfeindlichen Saar-CDU sammeln sich ehemalige NS und SS-Funktionäre und versuchen den Anschluss des Saarlandes an Deutschland ein weiteres Mal zu befördern. Dies gelingt in der Volksabstimmung 1955 über das Europäische Saarstatut, also die von Regierungschef Johannes Hoffmann vorangetriebene Idee der Europäisierung des Saarlandes. Das Ergebnis der Abstimmung wird von Charles de Gaulle und Adenauer als Plebiszit für einen Anschluss an Deutschland gewertet, obschon ein solcher Anschluss gar nicht zur Debatte stand. Kaum war die Abstimmung vorbei, wird mit dem CDU-Mann Norbert Brinkmann der erste Nazi Wirtschaftsminister und stellvertretender Regierungschef des weiterhin autonomen Saarlandes und verhilft fast als erste offizielle Handlung seinem NSDAP-Parteikollegen und verurteiltem Kriegsverbrecher Ernst Röchling zur Restituierung der Völklinger Hütte, in welcher die Röchlings jahrelang aus Profitgier skrupellos und menschenverachtend Zwangsarbeiter ausgenutzt hatten.

Noch schlimmer wird es 1959, als mit Franz-Josef Röder ein weiterer bekennender Nazi der ersten Stunde, NSDAP-Mitglied, Mitglied der SA, des nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps, des nationalsozialistischen Lehrerbunds und der Deutschen Front für die kommenden 20 Jahre Ministerpräsident des Bundeslandes Saarlandes wird.

Postwesen: Die P.T.T. des Saarlandes mit Sitz in Saarbrücken gibt vom 1. April 1948 bis zum 10. Dezember 1956 132 Briefmarken und 2 Markenblöcke aus. Das Sammelgebiet Saarland gehört mit Ablauf des 31. Dezember 1956 der Vergangenheit an.

Ab dem 1. Januar 1957 übernimmt die Deutsche Bundespost in Bonn, vertreten durch die Oberpostdirektion Saarbrücken, das Ruder. Es werden bis zu 6. Mai 1959 noch 70, meist bildgleiche Marken mit dem Aufdruck Deutsche Bundespost Saarland in Frankenwährung herausgeben, dann ist auch dieses Zwischenspiel vorbei.

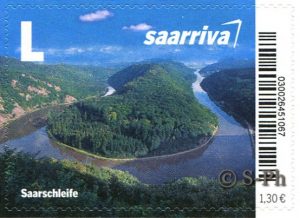

Wie geht es weiter? Die Deutsche Bundespost und später die Deutsche Post bringen immer wieder einmal Briefmarken mit Bezug zum Bundesland Saarland, seinen Städten und Sehenswürdigkeiten heraus.

Inzwischen werden auch wieder Briefmarken des Saarlandes für das Saarland ausgegeben. Hierfür verantwortlich zeichnet die Privatpost saariva mit Sitz in Saarbrücken.

Bis dann

__________

Anmerkungen

(1) Das Saarland ist ohne Zwischenstufe unmittelbar der Reichsregierung unterstellt. Diese wird vertreten durch den Reichskommissar, ab 1940 den Reichsstatthalter.

(2) Als für den „Volkskörper“ schädliche Erbkrankheiten gelten nach der nationalsozialistischen Rassenlehre beispielsweise Schizophrenie, Depression, Blindheit, Taubheit und auffällige körperliche Missbildungen, ausser diese treten bei hohen nationalsozialistischen Funktionären auf, wie der Klump-Fuss von Propagandaminister Josef Goebbels.

(3) Anordnung Nr. 8 von Général Pierre Kœnig vom 18. Juli 1946

(4) Verordnung Nr. 93 von Général Pierre Kœnig vom 6. Juni 1947; Kœ ist zuständig, da die betroffenen Gebiete zur Zone d’occuption française en Allemange gehören werden, resp. gehörten.

__________

Folgt mir auf Facebook und ihr seid immer auf dem Laufenden.

#saarphila #saarphilatelie