Hallo

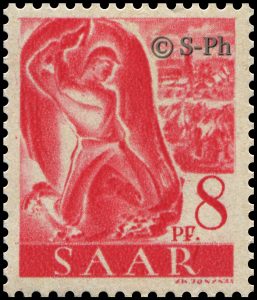

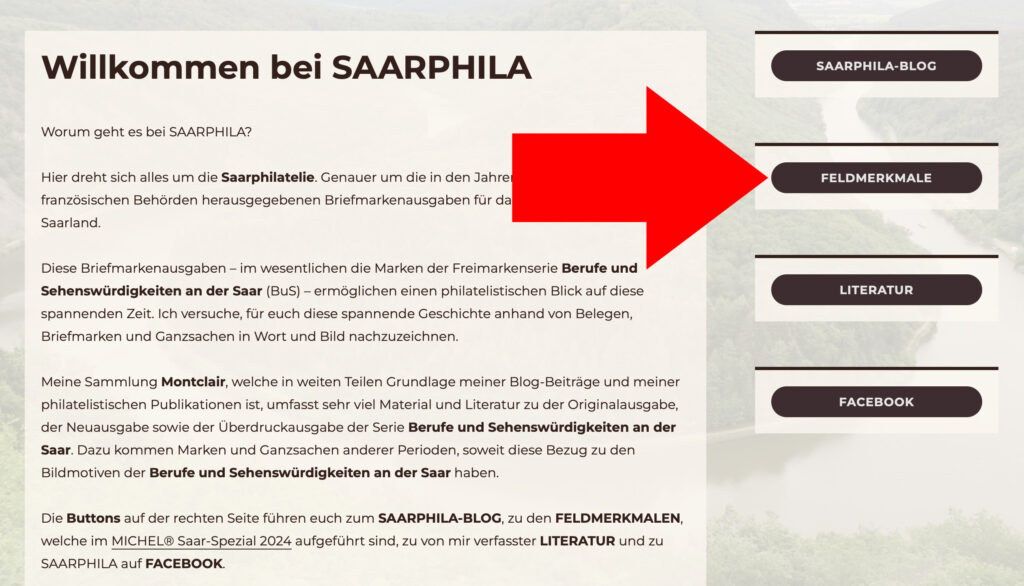

Wie bereits auf Facebook angekündigt, fasse ich in diesem Beitrag meine Erkenntnisse aus der Beschäftigung mit den im aktuellen MICHEL® Saar-Spezial 2024 aufgeführten Feldmerkmalen der Berufe und Sehenswürdigkeiten an der Saar (BuS I) zusammen.

Wie so häufig täuschte der erste Eindruck, den ich in diesem Beitrag festhielt. Es gibt neben vielen Fehlern durchaus einige positive Aspekte, die ich ebenfalls aufführe.

Der MICHEL® Saar-Spezial 2024 erspart Saar-Sammlern den viel teureren Kauf beider Bände des MICHEL® DSK 2024 sowie beider Bände des MICHEL® Briefe Deutschland-Katalogs 2023/24, denn die Abschnitte dieser Kataloge, welche Saargebiet, Saarland sowie die Ausgaben der Deutschen Bundespost für OPD Saarbrücken betreffen, sind bereits in der 5. Auflage des MICHEL® Saar-Spezial enthalten. Für diesen Katalog habe ich ein Inhaltsverzeichnis erstellt, welches ich euch (für den Hausgebrauch) gerne zur Verfügung stelle.

Die von mangelnder Fachkenntnis über die bei der Herstellung der Freimarken Berufe und Sehenswürdigkeiten an der Saar angewandten Drucktechnik zeugende Anmerkung,

Marken aus den B-Bogen sind alle etwas dunkler als die aus den A-Bogen

die über viel zu viele Jahre nicht nur im MICHEL® Saar-Spezial, sondern auch im MICHEL® DSK zu finden war, ist mit der Ausgabe 2024 endlich und hoffentlich für immer gestrichen worden.

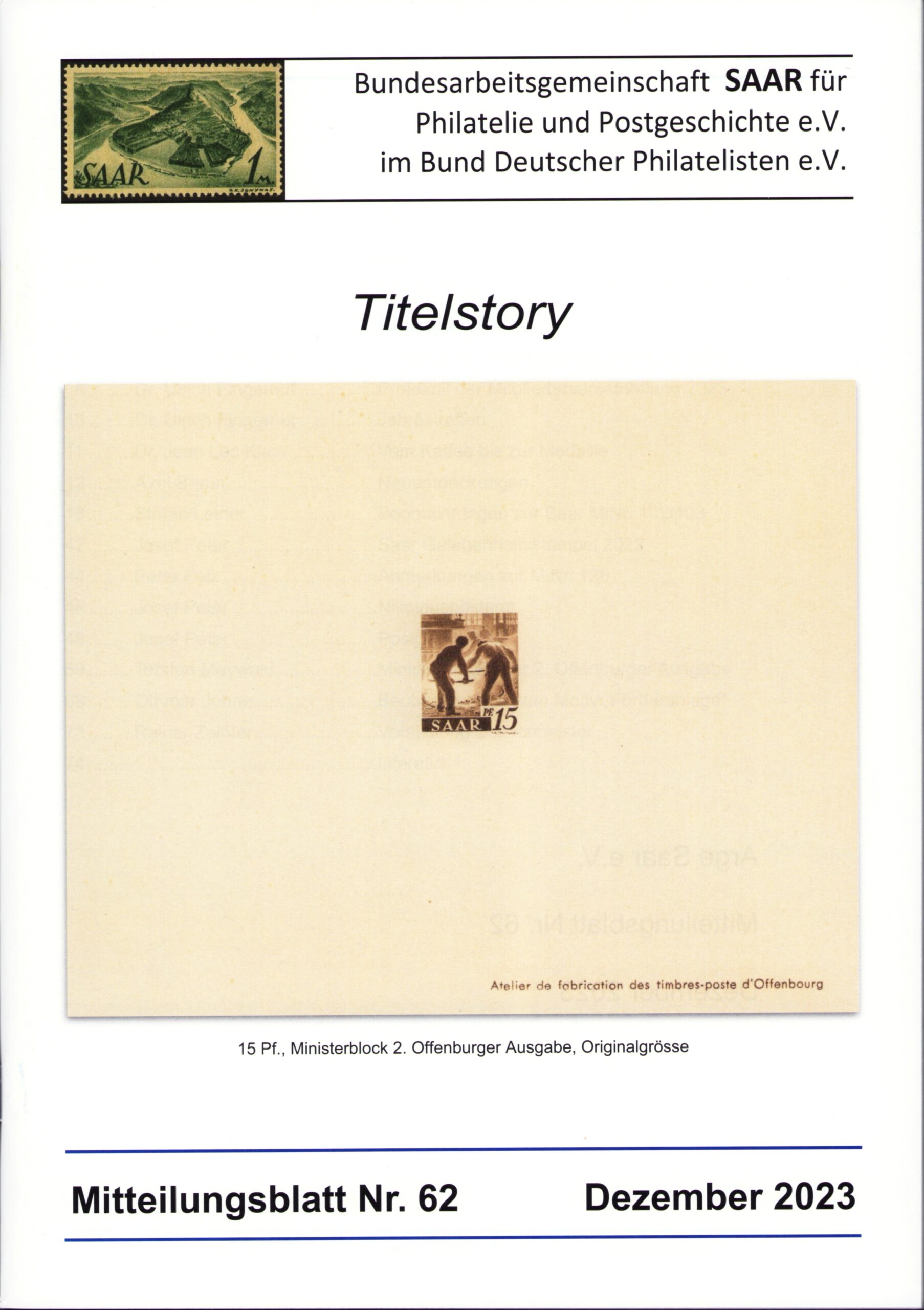

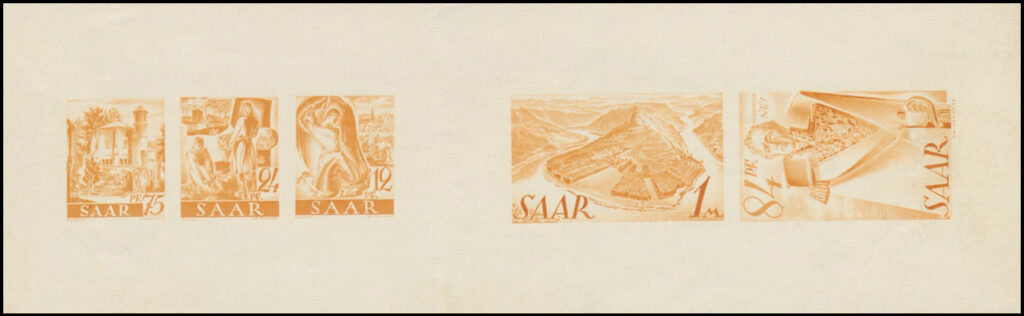

Der Eintrag zu den Ministerblocks der Berufe und Sehenswürdigkeiten an der Saar wurde nach meinen Artikeln in der Deutschen Briefmarken-Revue 1/2023, im SAARPHILA-BLOG sowie im Mitteilungsblatt der ArGe SAAR 2023 angepasst und lautet nun:

206M-225M Ministerblocks in Zeichnung des Urdrucks (MiNr. 206-211 und 216-225) bzw. der Neuauflage (MiNr. 212-215)

Ich hätte es zwar so ausgedrückt: Ministerblocks in Zeichnung der Originalausgabe […] (vom Urdruck sprechen wir ausschliesslich im Zusammenhang mit dem Malstatt-Burbacher Überdruck, MBD I) bzw. der Neuausgabe […] (es handelt sich um eine Neuausgabe von veränderten Klischees), aber was soll’s … ist halt MICHEL®-Sprech.

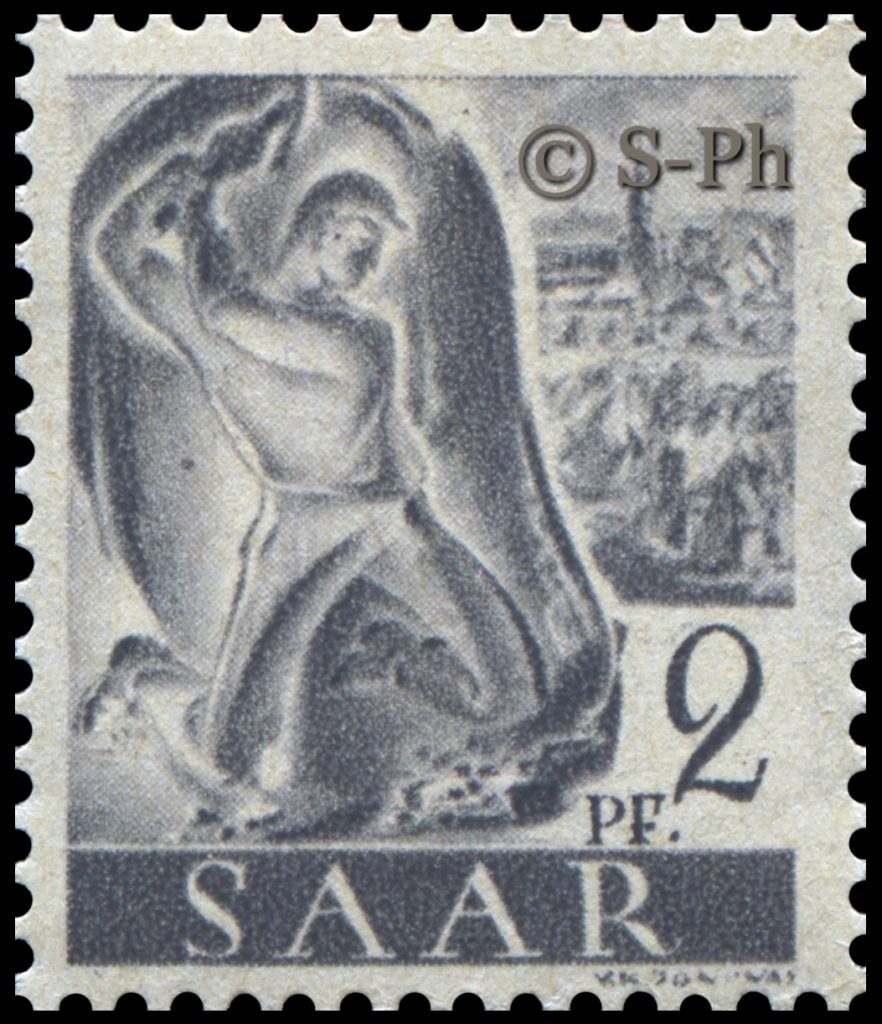

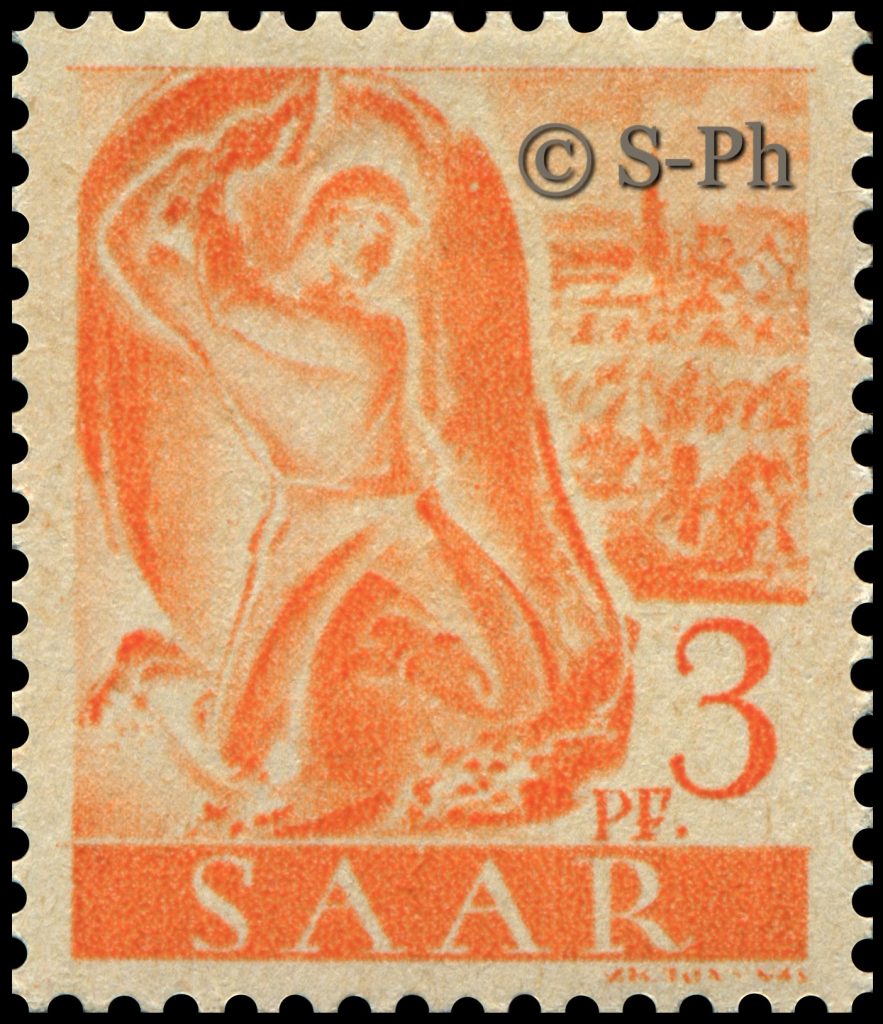

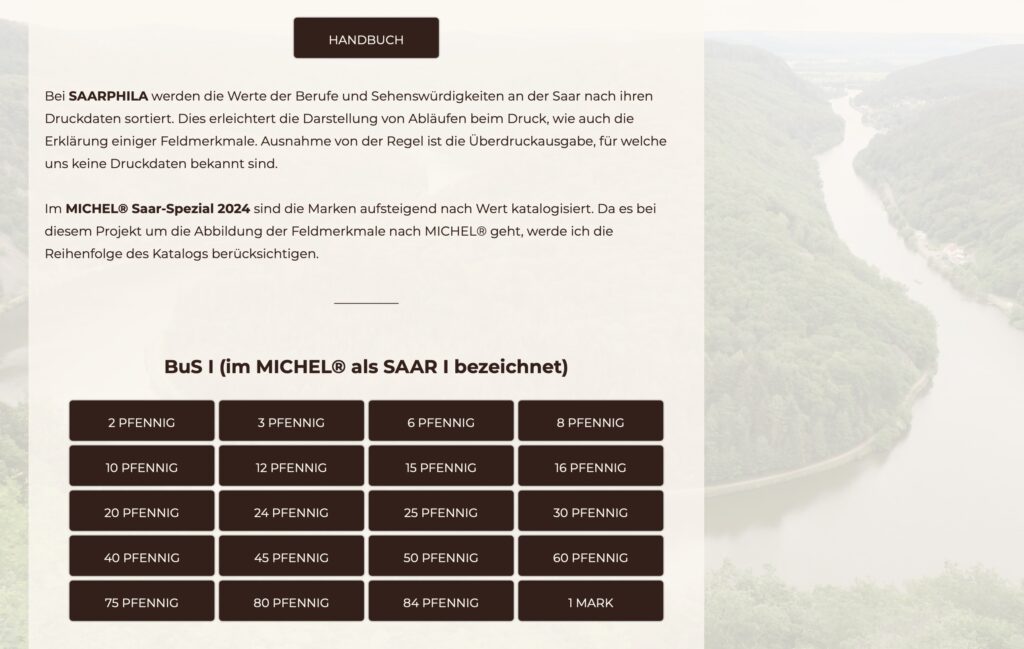

Nun zu den Feldmerkmalen. Die 4. Auflage des MICHEL® Saar-Spezial von 2017 katalogisierte 108 Feldmerkmale und umfasste 14 Abbildungen. Die aktuelle 5. Auflage katalogisiert nun 113 Feldmerkmale mit – weiterhin sehr mageren – 19 Abbildungen. Die Abbildungen zu 16 Pfennig, MiNr. 213 III und 30 Pfennig, MiNr. 217 II sind in der aktuellen Ausgabe auch farblich korrekt dargestellt.

__________

Der Reihe nach:

Generell finden sich keinerlei Hinweise auf Ami Faux, also ähnliche Merkmale, die Sammler und Prüfer aufgrund der verschwurbelten Beschreibungen (gerissene Fenster, gebrochene Buchstaben … halt MICHEL®-Sprech) und fehlenden Abbildungen für das beschriebene Feldmerkmal halten könnten. Diese Hinweise findet ihr nun jedoch auf meiner Zusammenstellung der Feldmerkmale nach MICHEL®.

__________

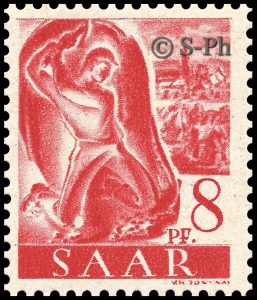

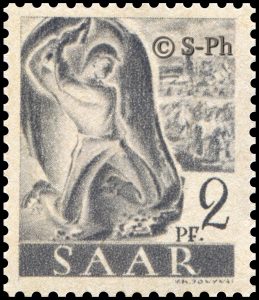

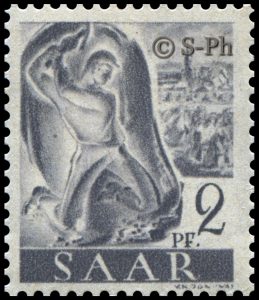

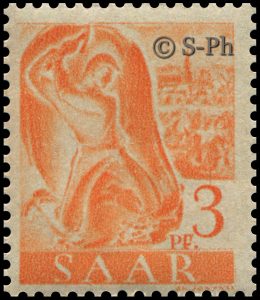

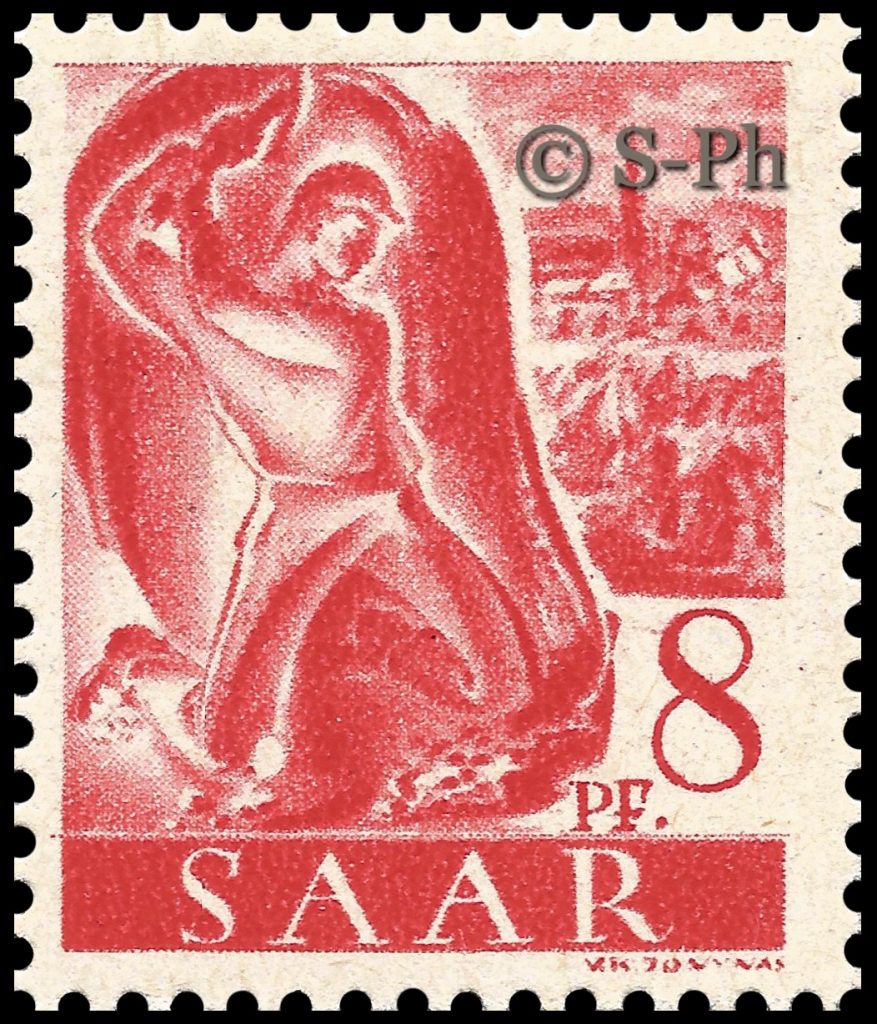

MiNr. 206 III: Das im MICHEL® beschriebene Merkmal ist nicht das Hauptmerkmal des Bogenfeldes 8AB. Dieses ist das wiederkehrende Feldmerkmal heller Fleck am linken Knie. Die Beschreibung im Katalog ist nicht vollständig. Für diese Ansicht spricht, dass beim 8 Pfennig-Wert dieses Merkmal im Katalog als MiNr. 209 IV, Feld 38AB aufgeführt ist. Darüber hinaus tritt dieses Merkmal auch beim 3 Pfennig-Wert auf Feld 33AB auf. Sprich: es handelt sich um ein wiederkehrendes Feldmerkmal, welches auf einem bestimmten Bogenfeld beider Teilbogen bei mehreren Werten mit demselben Bildmotiv (hier Bergmann) auftritt.

__________

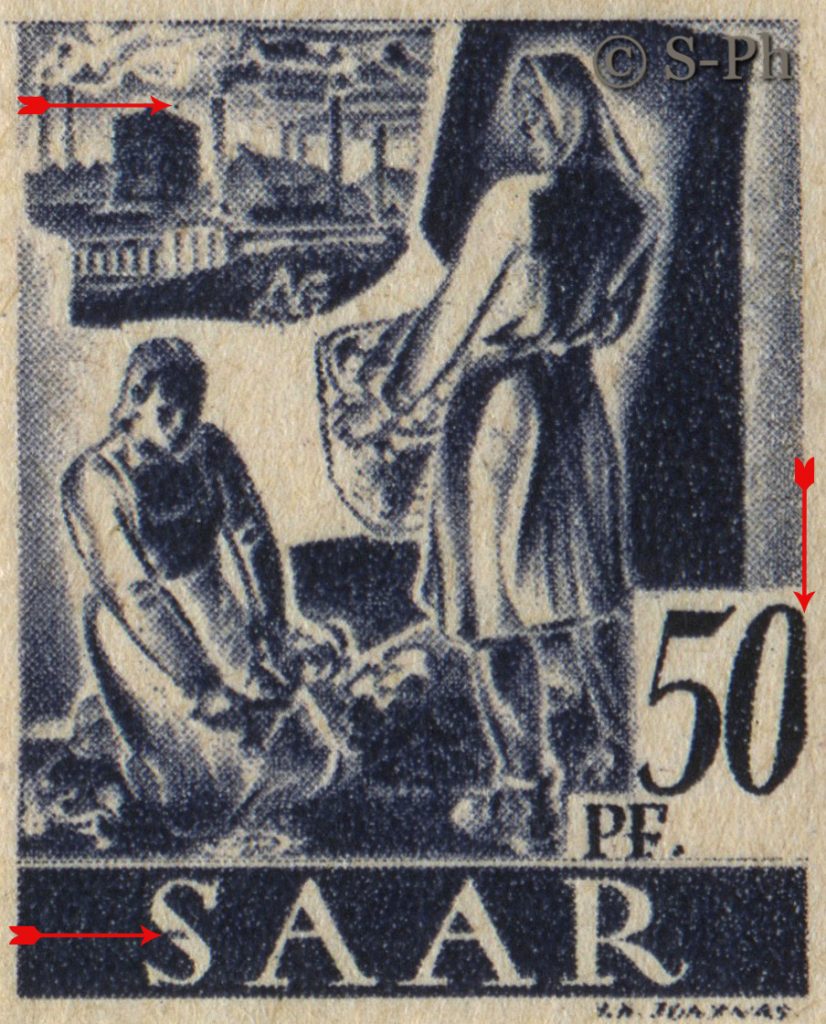

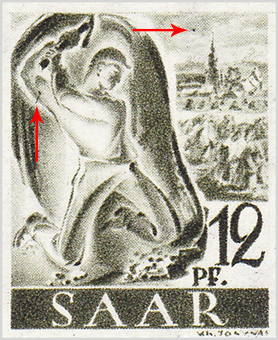

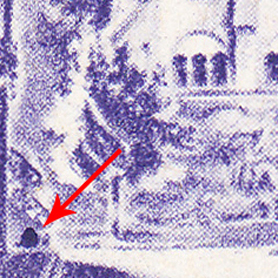

MiNr. 210 VI: Die Beschreibung im Katalog ist nicht vollständig. Auffällig ist der dunkle Fleck am rechten Unterschenkel (vgl. folgende Abbildung).

__________

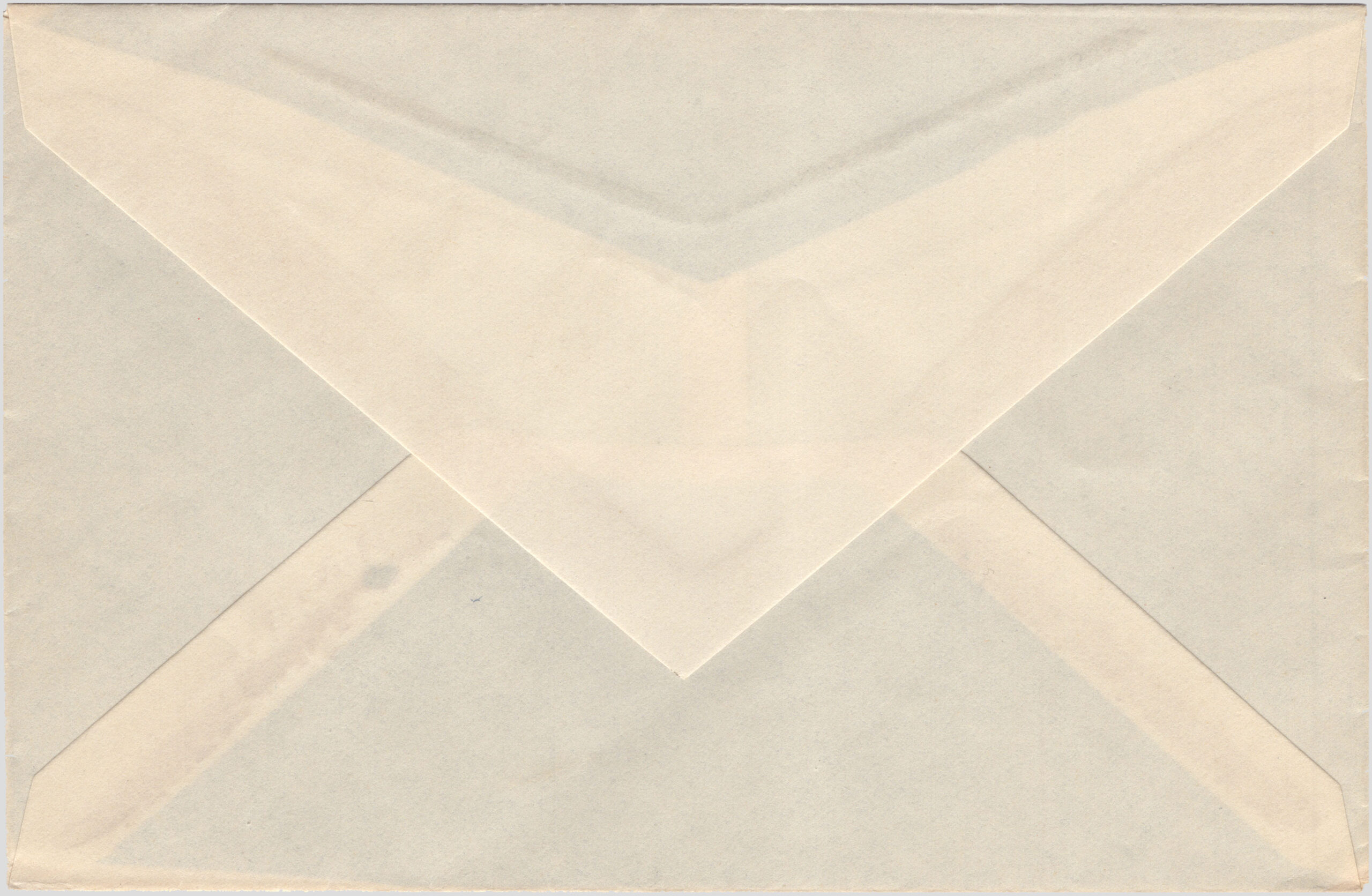

Der MICHEL® weist an keiner Stelle auf die zwei Druckphasen (früh/spät) hin, welche wir aufgrund der Feldmerkmale beim 12 Pfennig-Wert wie auch beim 24 Pfennig-Wert und der Daten des Bogenranddrucks festmachen können. Für den 12 Pfennig-Wert sind dies:

-

- 30./31. Dezember 1946 sowie 2./3. Januar 1947 = frühe Druckphase

- 4.-9. Januar 1947 = späte Druckphase

Ebenso erfolgt bei den Bewertungen keine Unterscheidung zwischen den Feldmerkmalen auf Bogen mit der häufigen Wasserzeichenorientierung steigend (S, im MICHEL® Y) und der selteneren Wasserzeichenorientierung fallend (F, im MICHEL® X).

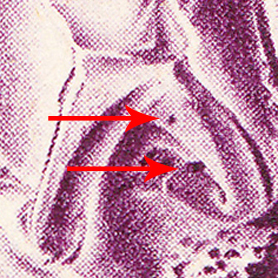

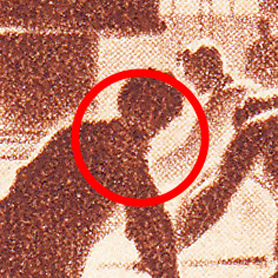

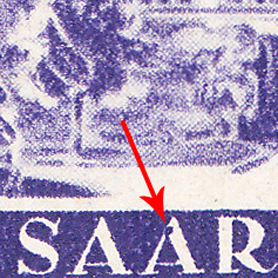

MiNr. 211 II: Das in früheren MICHEL®-Katalogen in der Beschreibung aufgeführte Merkmal Fleck am Gürtel wurde im MICHEL® Saar-Spezial 2024 ersatzlos gestrichen. Grund dafür dürfte sein, dass dieses Merkmal einerseits bloss auf Bogen der späten Druckphase und dann auch noch auf A- und B-Bogen unterschiedlich ausgeprägt auftritt (vgl. folgende Abbildungen).

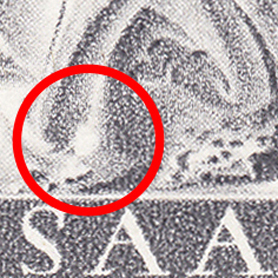

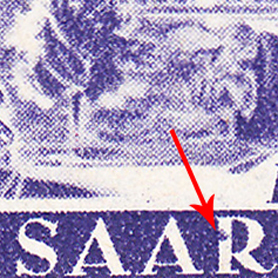

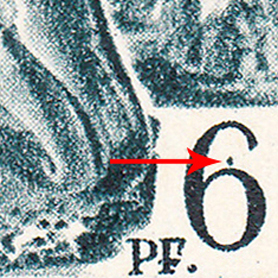

MiNr. 211 IV: Dieses Merkmal irrlichtert immer noch im MICHEL® herum, obschon es aus gutem Grund weder in der Étude, dem Saarhandbuch, noch im Handbuch Feldmerkmale SAAR I aufgeführt wird. Bei dem Merkmal Fleck oben im R handelt es sich nicht um ein Feldmerkmal, sondern um einen Vertreter sogenannter Irrlichter. Diese Irrlichter sind primäre Merkmale, die unsystematisch auf unterschiedlichen Bogenfeldern eines oder mehrerer Werte in gleicher Ausprägung auftreten. Allein auf den Schalterbogen des 12 Pfennig-Werts können wir dieses Merkmal mal gut, mal bloss mit einiger Fantasie, auf den Bogenfeldern 1AB, 4B, 6AB, 9A, 16B, 20B, 31AB, 41AB, 49B, 51AB, 61AB, 66AB, 71AB erkennen, wobei noch Unterschiede zwischen Schalterbogen des frühen und späten Drucks zu beachten sind. Darüber hinaus tritt auf Bogenfeld 86AB ein in etwa ähnliches Merkmal in stärkerer Ausprägung auf. Das Charakteristikum eines Feldmerkmals ist aber die klare Zuordnung einer Marke zu einem einzigen Bogenfeld. Dies ist bei einer Marke mit einem Irrlicht-Merkmal nicht möglich (Quelle: Handbuch Feldmerkmale SAAR I).

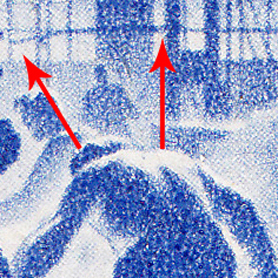

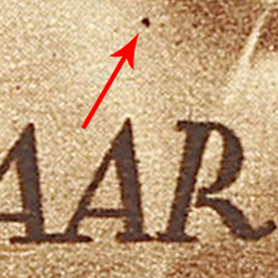

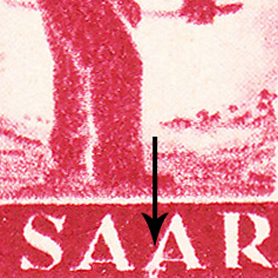

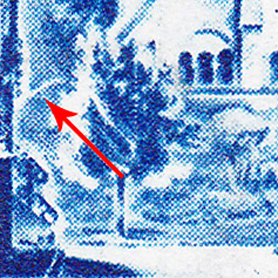

MiNr. 211 VI: Die Beschreibung im MICHEL® Saar-Spezial lautet nicht wie bisher Strich am linken Arm und Punkt links über Kirchturm (Feld 32), sondern neu bloss: Strich am linken Arm (Feld 32). Das Teilmerkmal Fleck neben Kirchturm existiert sehr wohl, jedoch ausschliesslich auf Bogen der späten Druckphase (vgl. folgende Abbildung).

MiNr. 211 VIII: Der MICHEL® Saar-Spezial gibt falsch Feld 77, also beide Teilbogen an. Korrekt ist Feld 77B! Korrekt ist im MICHEL® Saar-Spezial hingegen die neu hinzugefügte Ergänzung Teilaufl., das Merkmal kommt ausschliesslich auf Bogen der späten Druckphase vor.

__________

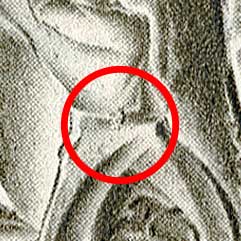

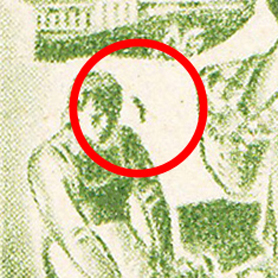

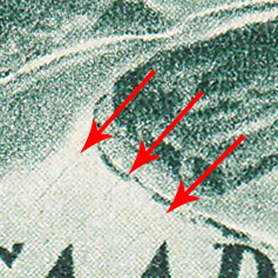

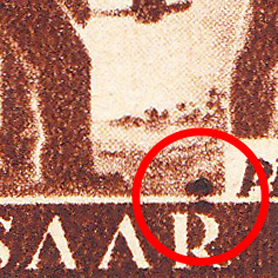

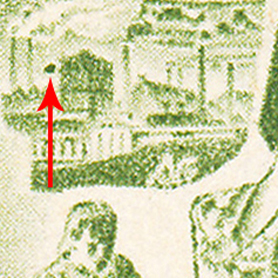

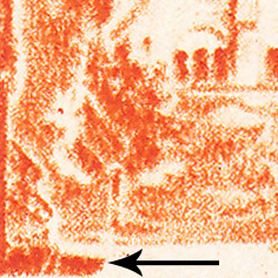

MiNr. 212 VI: Es existieren mehrere Bogenfelder mit unebenem Oberrand, wenn auch nicht ganz so ausgeprägt wie auf Feld 33B. Um sicherzugehen, das zweite, nicht im MICHEL® beschriebene, aber ebenfalls auffällige Feldmerkmal des Bogenfelds 33B heranziehen: Farbfleck mit hellem Saum am Kragen des linken Stahlwerkers (vgl. folgende Abbildung).

__________

MiNr. 213 I: Die Abbildung im MICHEL® Saar-Spezial 2024 hat eine falsche Farbe (grün statt blau).

__________

Der MICHEL® weist an keiner Stelle auf die zwei Druckphasen (früh/spät) hin, welche wir aufgrund der Feldmerkmale beim 12 Pfennig-Wert wie auch beim 24 Pfennig-Wert und der Daten des Bogenranddrucks festmachen können. Für den 24 Pfennig-Wert sind dies:

-

- 14.-18. Januar 1947 = frühe Druckphase

- 20.-24. Januar 1947 = späte Druckphase

__________

MiNr. 217 II/III: Diese beiden Feldmerkmale haben einen langen Weg, fast schon eine Odyssee, durch die vielen MICHEL®-Kataloge hinter sich. Eine kleine Chronik:

-

- 1990er-Jahre: Im MICHEL® DSK 1991 oder auch DSK 1996 als 217 II Mädchen mit Horn am Kopf (Feld 59) falsch katalogisiert, denn es handelt sich um zwei unterschiedliche Merkmale.

- 2000er-Jahre: Im MICHEL® Saar-Spezial (1. Auflage 2002) wurde die Merkmale korrekt getrennt als 217 II gebogener Strich (Horn) am Kopf der linken Bäuerin (Feld 59, Bg. A) und 217 III gebogener Strich (Feder) neben dem Kopf der linken Bäuerin (Feld 59, Bg. B) aufgeführt; die Beschreibungen waren also vertauscht.

- 2010er-Jahre: Auf die Vertauschung der Bogenfelder aufmerksam gemacht, fasste die MICHEL®-Redaktion ab Ende 2012 die beiden Feldmerkmale wieder falsch unter 217 II gebogener Strich (Horn) am Kopf der linken Bäuerin (Feld 59) zusammen, was den längst korrigierten Fehler aus den 1990er-Jahren für 10 Jahre wieder zurück brachte. Dabei hätte bereits in den 1990er-Jahren ein kurzer Blick ins Saarhandbuch oder in Paul Staedels Etude genügt, diesen Fehler zu erkennen und zu korrigieren.

- 2023: Es hat mehr als 30 Jahren gebraucht, diese beiden Feldmerkmale korrekt im MICHEL® Saar-Spezial 2024 zu katalogisieren.

__________

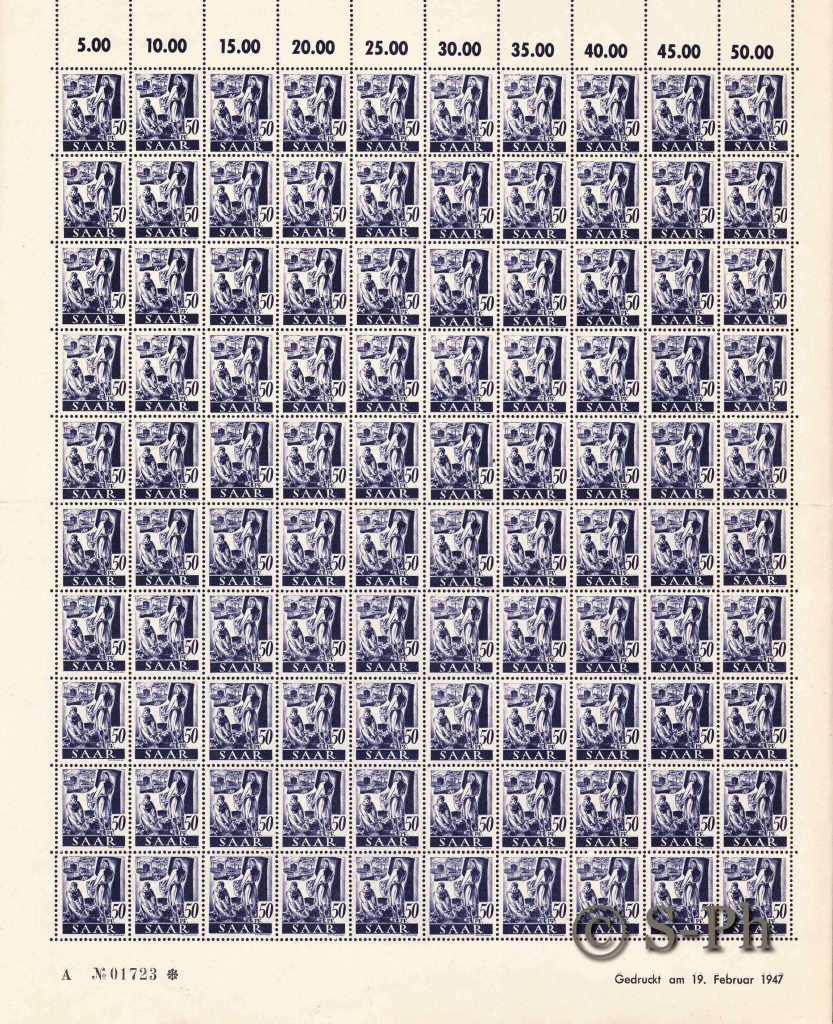

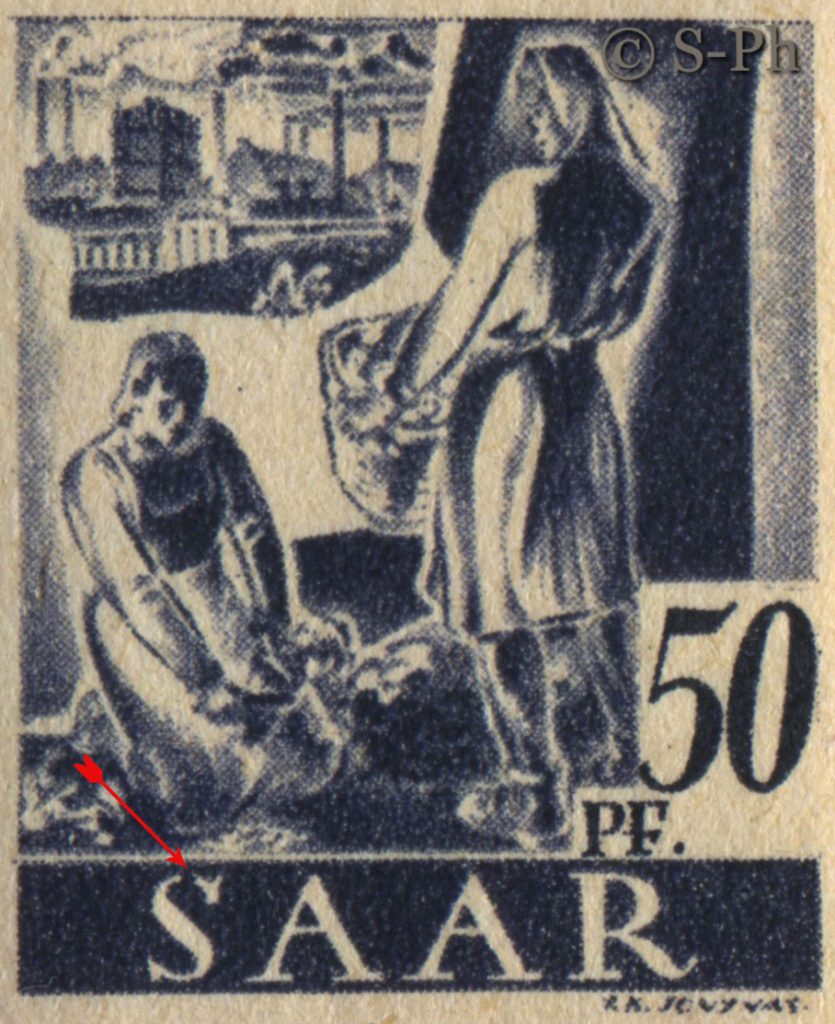

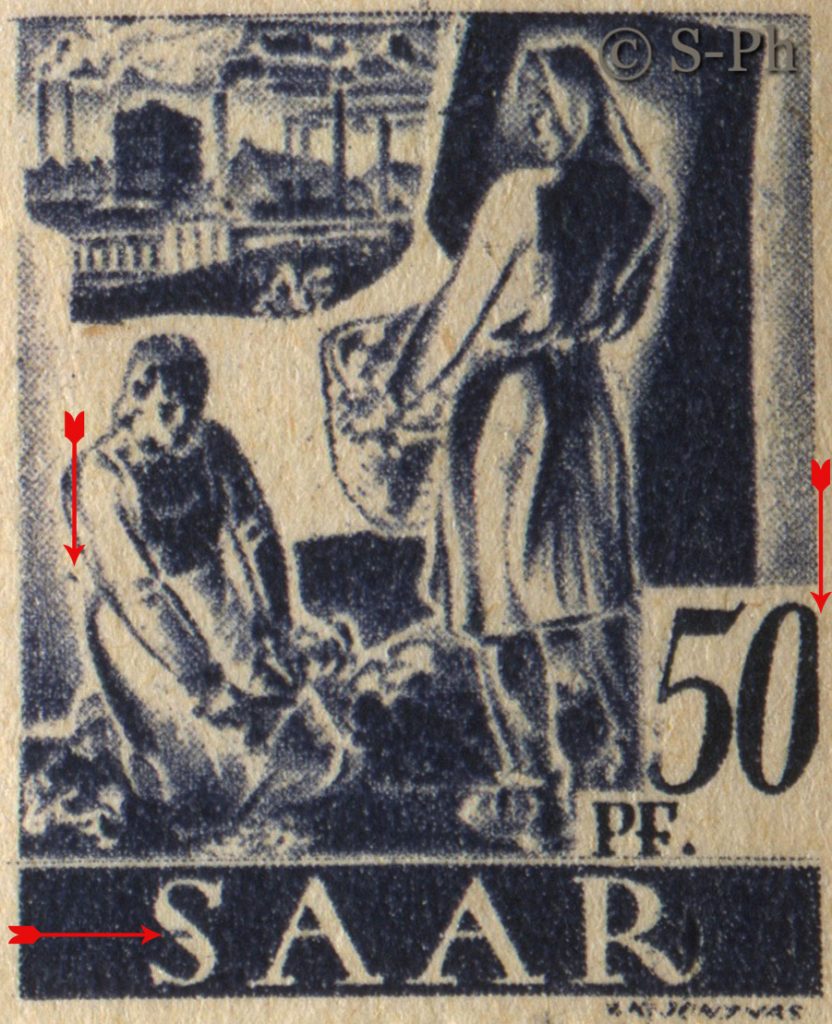

MiNr. 220 V: Der Eintrag 50 Pfennig, MiNr. 220 V, Feld 28, Teilaufl. ist neu und gleich falsch. Korrekt ist Feld 28 (AB). Beim 50 Pfennig-Wert existieren keine Feldmerkmale in Teilauflage. Dieser Fehler wäre vermeidbar gewesen. Ein Blick in Paul Staedels Étude, ins Saarhandbuch, ins Handbuch Feldmerkmale SAAR I oder in meinen entsprechenden Beitrag in der Deutschen Briefmarken-Revue 3/2023 hätte genügt.

__________

MiNr. 221 IV/V: Die Einträge 60 Pfennig, MiNr. 221 IV, Feld 16, Teilaufl. sowie MiNr. 221 V, Feld 92, Teilaufl. sind ebenfalls neu und leider ebenfalls falsch. Auch beim 60 Pfennig-Wert existieren keine Feldmerkmale in Teilauflage. Die Fehler wären vermeidbar gewesen. Ein Blick in Paul Staedels Étude, ins Saarhandbuch, ins Handbuch Feldmerkmale SAAR I oder in meinen entsprechenden Beitrag in der Deutschen Briefmarken-Revue 4/2023 hätte genügt.

__________

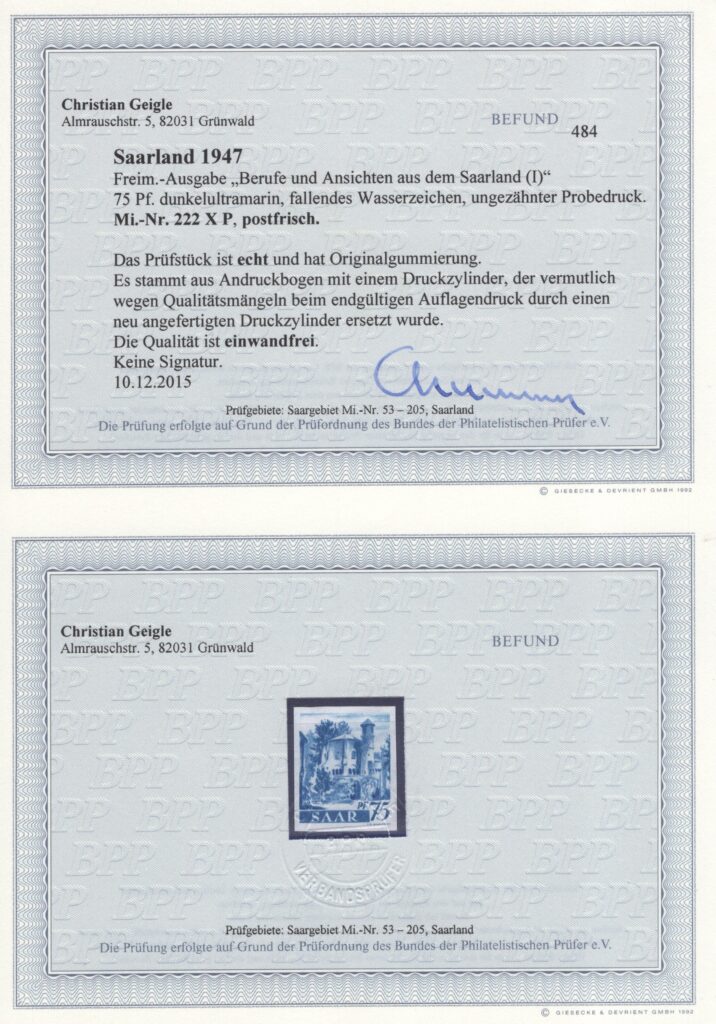

MiNr. 222: Bei allen Feldmerkmalen des 75 Pfennig-Werts fehlen im MICHEL® Saar-Spezial 2024 gesonderte Bewertungen für die extrem seltenen Exemplare mit Wasserzeichenorientierung fallende Wellenlinien F (im MICHEL® X).

__________

MiNr. 224 IV: Der Eintrag zu 84 Pfennig, MiNr. 224 IV, Feld 50 Bg. B ist nun korrekt.

Der Eintrag zu 84 Pfennig, MiNr. 224 VII, Feld 41 ist weiterhin falsch. Das Feldmerkmal kommt ausschliesslich auf B-Bogen vor.

__________

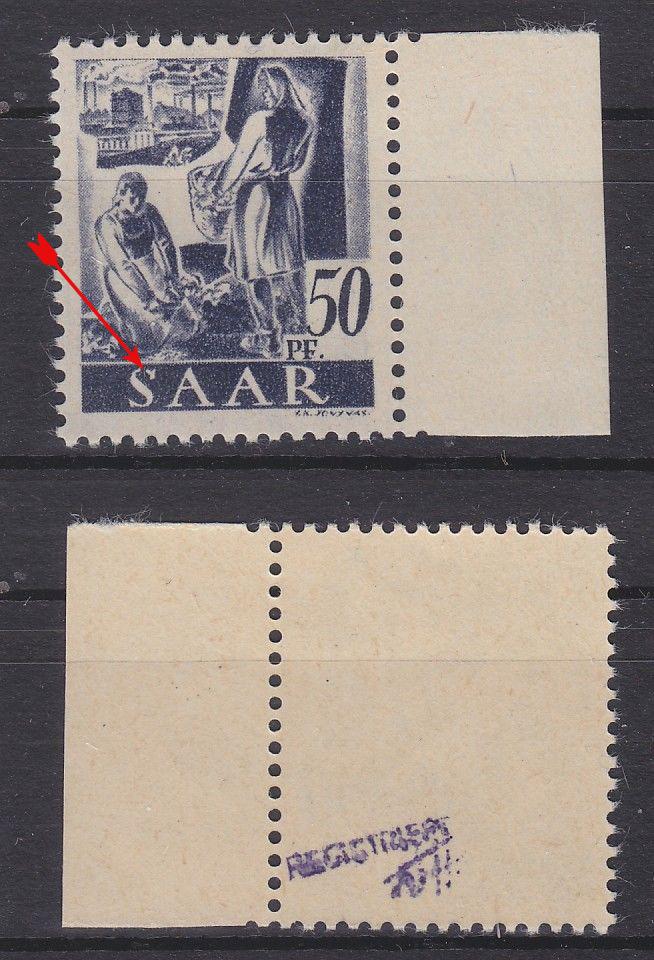

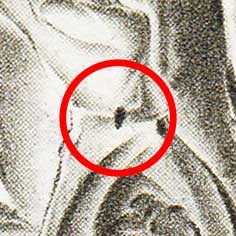

MiNr. 225 III: Die Einschränkung im MICHEL® Saar-Spezial auf B-Bogen ist falsch. Das Feldmerkmal kommt auf beiden Teil-Bogen (A und B) vor. Folgende Abbildung zeigt ein Exemplar vom A-Bogen.

MiNr. 225 V: Neu aufgenommen! Das Merkmal kommt NICHT in Teilauflage vor und es handelt sich auch NICHT um ein Feldmerkmal, sondern um das Reihenmerkmal der 3. senkrechten Bogenreihe auf A- wie B-Bogen. Dieses Reihenmerkmal wurde bereits im Saarhandbuch (SHB) wie auch im Handbuch Feldmerkmale SAAR I publiziert. Die Katalogisierung dieses Reihenmerkmals als Feldmerkmal im MICHEL® Saar-Spezial 2024 ergibt keinen Sinn, denn Marken der Felder 23B (MiNr. 225 II oder doch V?) und 43AB (MiNr. 225 IV oder doch V?) weisen dann ZWEI (!) Feldmerkmale auf. Für Prüfer eine echte Herausforderung: Als was attestiere ich diese Felder? Ich sage der Katalogisierung dieses Feldmerkmals keine lange Lebensdauer voraus. Auch dieser Fehler wäre vermeidbar gewesen. Ein Blick ins Saarhandbuch, ins Handbuch Feldmerkmale SAAR I oder in meinen entsprechenden Beitrag in der Deutschen Briefmarken-Revue 8/2023 hätte genügt.

__________

Wenn wir gerade bei den Prüfern sind. Im MICHEL® findet man immer wieder den Eintrag:

Alle Preise […] gelten nur für (BPP-)geprüfte Stücke!

Der BPP ist doch nicht der einzige Prüfverein, nicht einmal in Deutschland. Wo bleibt da die vom Schwaneberger-Verlag viel beschworene Neutralität? Darüber hinaus verfügt der BPP mit Christian Geigle (gleichzeitig Vereinsvorsitzender und Inhaber eines Briefmarkenfachgeschäftes) nur noch über einen Prüfer für die Sammelgebiete Saargebiet, französische Ausgaben für das Saarland, autonomes Saarland und Ausgaben der Deutschen Bundespost für das Saarland. Die beiden anderen Prüfer haben den BPP Richtung VP verlassen. Ich zitiere hier König Edward III.:

Honi soit qui mal y pense!

__________

Eine weitere Anmerkung im MICHEL® Saar-Spezial unterhalb der Auflistung der Feldmerkmale gibt mir ebenfalls zu denken:

Von allen Werten zahlreiche weitere kleinere Plattenfehler bekannt, wie z. B. Punkte oder Striche im Markenbild oder in Buchstaben, abgeschrägte oder abgeschliffene Buchstaben und Ziffern, usw.

Die Verwendung des Adjektivs kleinere erweckt den falschen Eindruck, der MICHEL® hätte alle relevanten, auffälligen Feldmerkmale erfasst. Dem ist beileibe nicht so. Hier eine kleine Auswahl sehr auffälliger Feldmerkmale, welche im MICHEL® nicht vorhanden sind. Eine grössere Auswahl mit Abbildungen findet ihr in meinen Beiträge in der Deutschen Briefmarken-Revue 1/2022-8/2023 (Link) oder im Handbuch Feldmerkmale SAAR I.

Meine Anmerkungen zu der Neuausgabe Berufe und Sehenswürdigkeiten an der Saar (BuS II) sowie zu der Malstatt-Burbacher Überdruckausgabe (MBD I/II) im MICHEL® Saar-Spezial 2024 werden folgen.

__________

Folgt mir auf Facebook und ihr seid immer auf dem Laufenden.

#saarphila #saarphilatelie