Hallo

-

-

SAAR I

-

Allgemeine Ausgabe

-

Rheinland-Pfalz (I)

-

-

-

48 Pf. für einen Brief der 2. GSt.

-

60 Pf. Einschreibegebühr)

-

Bis dann

__________

Folgt mir auf Facebook und ihr seid immer auf dem Laufenden.

#saarphila #saarphilatelie

Hallo

Bis dann

__________

Folgt mir auf Facebook und ihr seid immer auf dem Laufenden.

#saarphila #saarphilatelie

Hallo

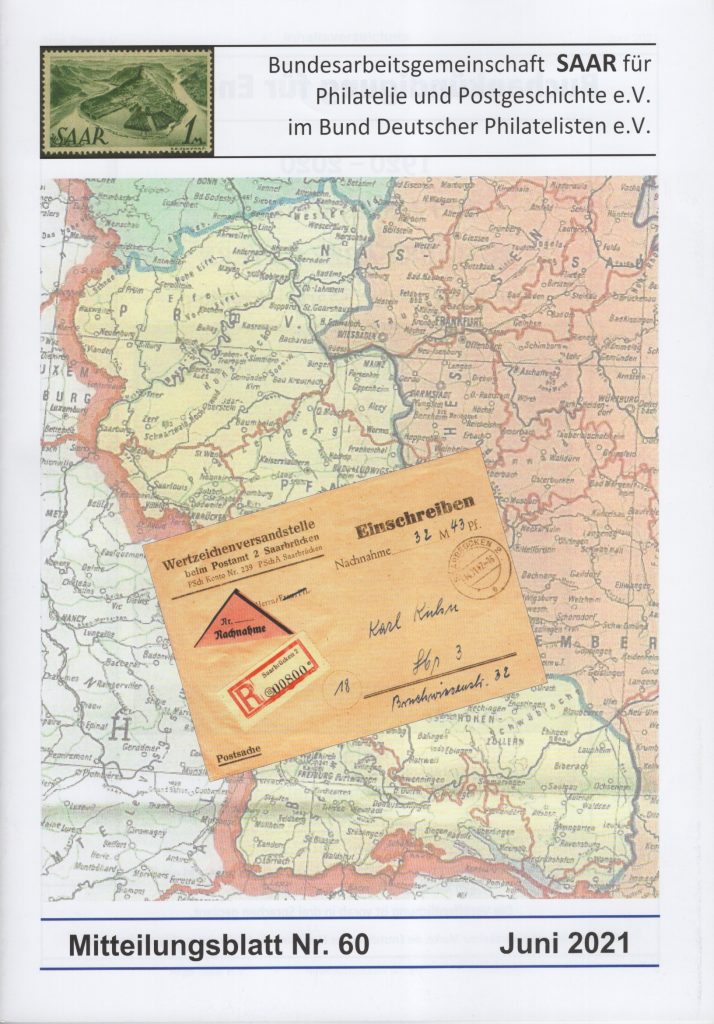

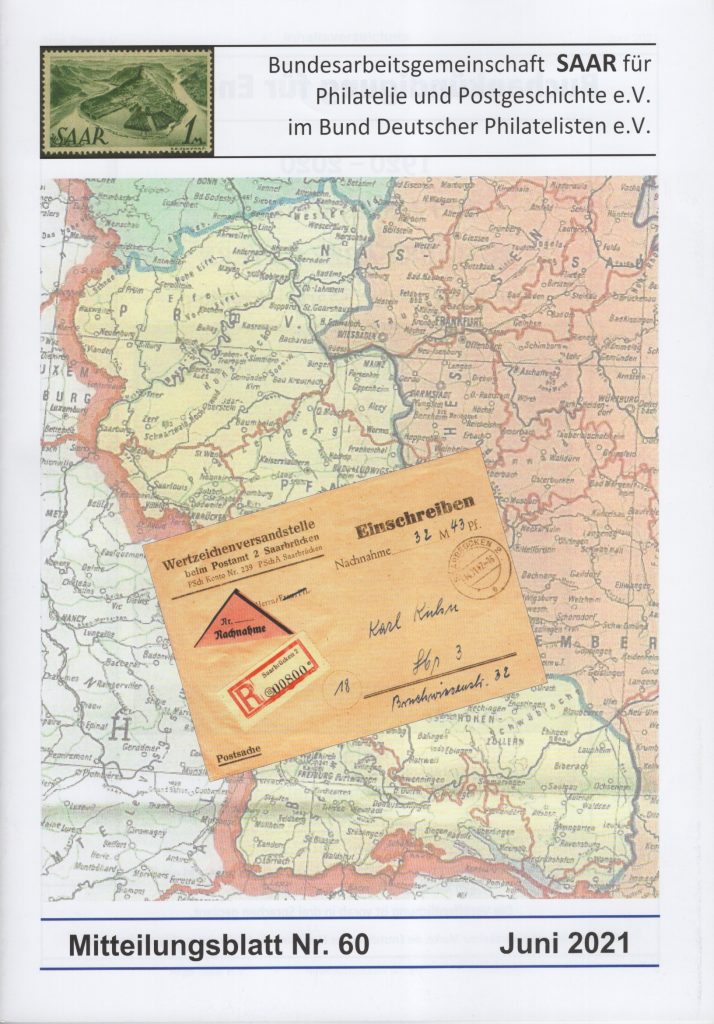

Mit Co-Autor Josef Peter habe ich in der aktuellen Ausgabe der Mitteilungsblätter der Bundesarbeitsgemeinschaft SAAR für Philatelie und Postgeschichte e.V. einen Beitrag zu einem rätselhaften Beleg veröffentlicht (S. 8f).

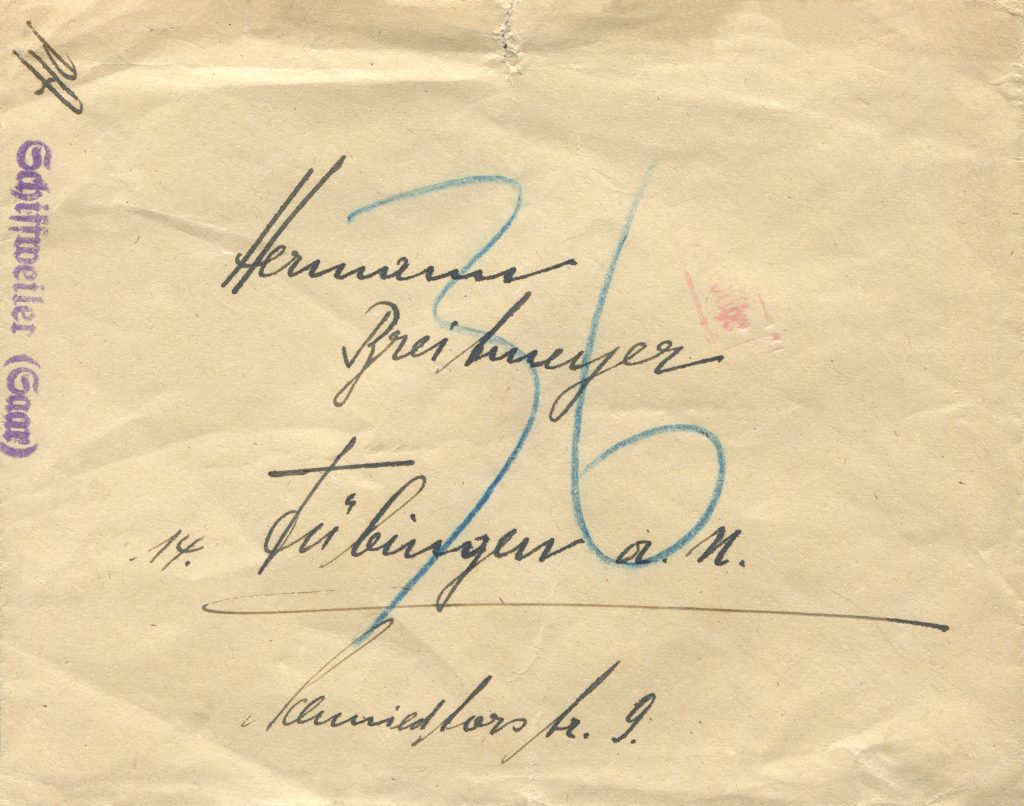

In diesem Beitrag bringe ich die Fragestellung rund um einen Beleg ohne Stempelabschlag von Schiffweiler (Saar) nach Tübingen einer weiteren Leserschaft nahe, über den ich bereits letztes Jahr im SAARPHILA-BLOG geschrieben hatte (Link).

Bis dann

__________

Folgt mir auf Facebook und ihr seid immer auf dem Laufenden.

#saarphila #saarphilatelie

Hallo

Ich hoffe, ihr könnt den Sommer trotz des vielen Regens und der Überschwemmungen geniessen.

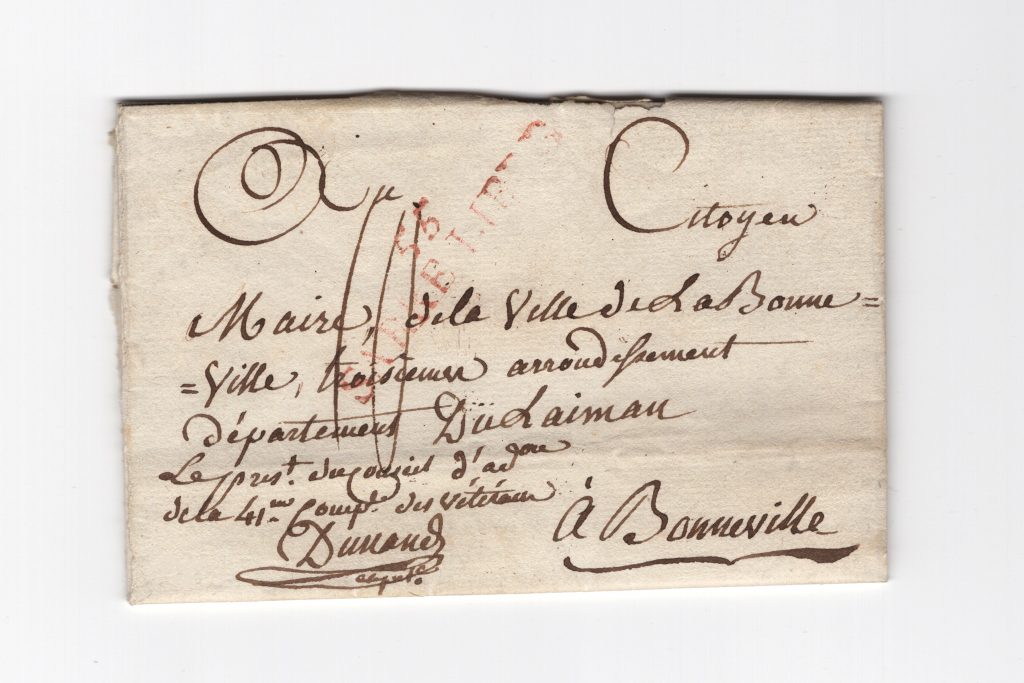

Ich habe soeben einen neuen Beleg für meine Sammlung zur Postgeschichte der Saar-Region von den Revolutionskriegen bis zur Gegenwart erhalten.

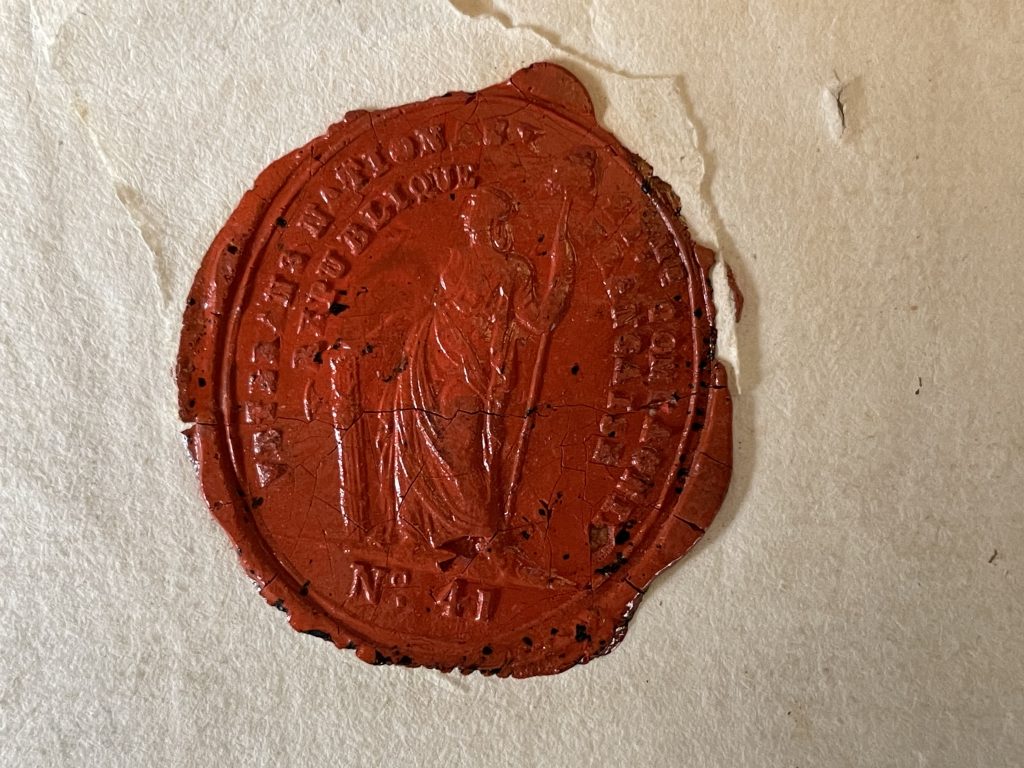

Der Beleg ist ein Brief mit Inhalt des Capitaine Dunand, dem Chef der 41. Compagnie des vétérans nationaux (1) an den Citoyen Maire (2) des Ortes und Arrondissements Bonneville (3). Der Brief datiert vom 20. Messidor an 8° de la Republique Française (4). Abgeschlagen wurde der Brief am Postamt Sarrelibre (5) mit einem zweizeiligen Stempel 55 Sarrelibre (6) in roter Farbe auf Ölbasis. Das Porto ist handschriftlich notiert und beträgt 10 Centime resp. im Jahr 1800 einen Décime. Sehr schön ist auf der Briefrückseite das unversehrte Wachssiegel der 41. Compagnie vétérans nationaux.

Bis dann

__________

Anmerkungen

(1) Die Vétérans nationaux waren im frühen 19. Jahrhundert Reserveeinheiten.

(2) Citoyen Maire heisst übersetzt Bürger Bürgermeister, wobei Citoyen die „revolutionäre“ Anrede ist. Diese wird weiter verwendet, obschon Konsul Napoléon Bonaparte mit dem Staatsstreich vom 18. Brumaire an 8° die Revolution für beendet erklärt hatte.

(3) Der Ort Bonneville ist Hauptort und Namensgeber von Kanton und Arrondissement. Bonneville und liegt südöstlich von Genève unweit der Schweizer Grenze in Hochsavoyen.

(4) Der 20. Messidor an 8° des französischen Revolutionskalenders entspricht dem 9. Juli 1800.

(5) Sarrelibre war zwischen 1793 und 1810 der „revolutionäre“ Name von Sarrelouis (dt. Saarlouis).

(6) Feuser 3064-13, der Stempel 55 Sarrelibre (44mm x 10.5-11mm) war bereits zur Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert in Verwendung.

__________

Folgt mir auf Facebook und ihr seid immer auf dem Laufenden.

#saarphilatelie

Hallo

Ich habe heute einen bedeutsamen Beleg für meine postgeschichtliche Sammlung erhalten.

Ein Brief aus dem Jahr 1823 von Bliescastel (moderne Schreibweise: Blieskastel) nach Speyer. Blieskastel gehört seit Mai 1816 zum Königreich Bayern. Speyer ist Sitz des 1817 gegründeten Bistums Speyer (Königreich Bayern, Suffraganbistum des Erzbistums Bamberg).

Belege, die innerhalb des bayerischen Rheinkreises von oder zu einem Ort innerhalb des Gebietes des heutigen Saarlandes gelaufen sind, gehören zu den Seltenheiten der Saarphilatelie.

Sobald ich dazu kommen, werde ich diesen Beleg näher vorstellen.

Bis dann

__________

Folgt mir auf Facebook und ihr seid immer auf dem Laufenden.

#saarphila #saarphilatelie

Hallo

Ich stelle euch in diesem Beitrag einen sehr interessanten Beleg aus der Sammlung zur Postgeschichte der Saar-Region vor.

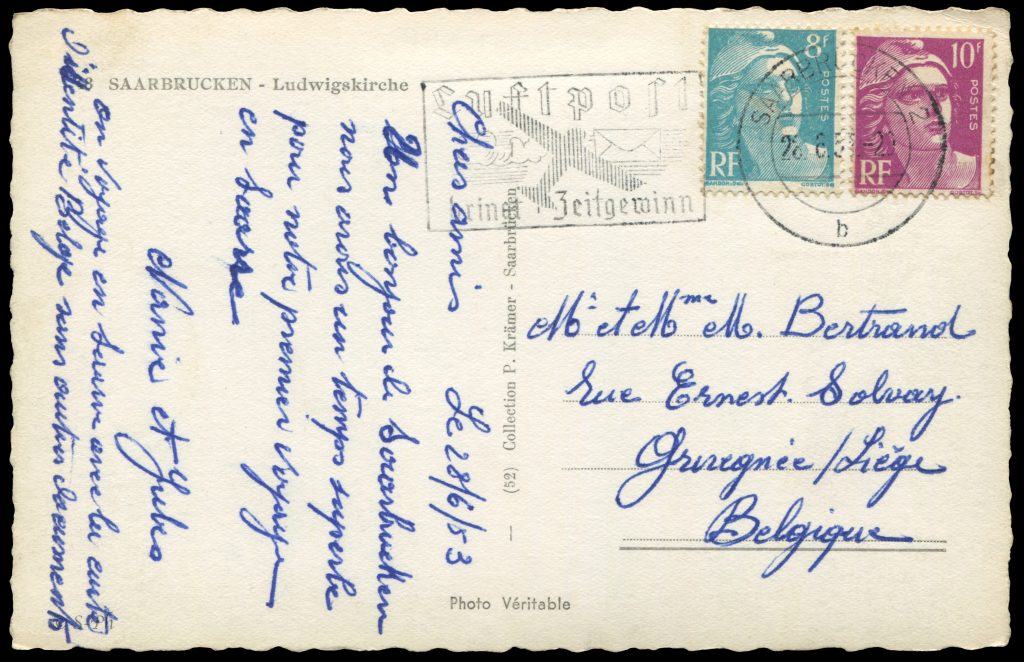

Im Sommer 1953 unternimmt ein belgisches Paar eine Urlaubsreise in das inzwischen souveräne Saarland. In Saarbrücken kauft es eine Ansichtskarte mit einem Foto der Ludwigskirche . Diese sendet das Paar, versehen mit ein paar Zeilen und korrekt mit 18 Francs frankiert von Saarbrücken an Freunde daheim in Liége.

Soweit ein ganz normaler Vorgang. Nachfolgend Scans von Rück- sowie Vorderseite der Ansichtskarte.

Text

Chers Amis Le 28/6/53 / Un bonjour de Saarbrucken / nous avons un temps superbe / pour notre premier voyage / en Saarre / Nanie et Jules / on voyage en Sarre avec la carte / d’identité Belge sans autres documents

Übersetzung

Liebe Freunde Der 28/6/53 / Hallo aus Saarbrücken / wir haben schönes Wetter / für unsere erste Reise / ins Saarland / Nanie und Jules / wir reisen in das Saarland [allein] mit der belgischen Identitätskarte ohne andere Dokumente

Interessant ist das Erstaunen der belgischen Touristen über das formalitätslose Reisen im inzwischen souveränen Saarland. Alles, was sie brauchen ist ihre belgische Identitätskarte. Das visumsfreie Reisen in ihre Nachbarländer Frankreich und die Niederlande ist für Belgier eine Selbstverständlichkeit. Woher rührt dann das sogar schriftlich fixierte Erstaunen? Das souveräne Saarland hatte bis Kriegsende 1945 zum Deutschen Reich gehört und für Reisen in das Deutsche Reich wie auch in die gerade erst von den Alliierten Westmächten gegründete, nicht souveräne Bundesrepublik benötigten belgische Touristen über Alter 15 Jahre Reisepass und Visum (vgl. Anm. 1; diese Regelung wird am 1. Juli 1953, also drei Tage nach Aufgabe dieser Ansichtskarte in Saarbrücken aufgehoben). Da unsere beiden belgischen Touristen erstmals das Saarland bereisen, ist ihnen die Unabhängigkeit des Saarlandes wahrscheinlich bekannt, die genauen Auswirkungen derselben jedoch nicht bewusst gewesen. Nun schreiben sie ihren Freunden in Belgien: „Schaut, Saarland ist nicht gleich Deutschland. Hier ist alles anders und selbst das Reisen funktioniert ohne grosse Formalitäten.“

Schon vor dem Hinterrund der visumsfreien Einreise hat dieser Beleg einen Platz in der Sammlung zur Postgeschichte der Saar-Region verdient.

Das wirklich spannende Detail dieses Beleges ist nicht der Text, sondern philatelistischer Natur. Es ist die – sehr aussergewöhnliche – Frankatur. Obschon die Auslandspostkarte mit 18 Franc korrekt frankiert ist (2), sind es die verwendeten Briefmarken nicht. Verklebt wurden in Mischfrankatur zwei französische Briefmarken aus der Freimarkenserie Marianne de Gandon (3); eine Marke zu 8 Franc (Yt FR 810) und eine zu 10 Franc (Yt FR 811). Die Marianne, dargestellt als Frauenkopf mit phrygischer Mütze ist die französische Nationalfigur ähnlich der Schweizer Helvetia oder der bayerischen Bavaria. Gleichzeitig ist die Marianne eine Allegorie für die Révolution française.

Mir stellen sich gleich zwei komplexe Fragen:

Über diese Fragen lässt sich herrlich spekulieren. Völlig befriedigende Antworten werden sich wohl nicht finden.

Bis dann

__________

Anmerkungen

(1) Für die Bundesrepublik galt von ihrer Gründung bis zum 1. Juli 1953 die während des Nationalsozialismus‘ eingeführte Verordnung über den Pass- und Sichtvermerkszwang sowie über den Ausweiszwang vom 10. September 1939 (RGBl. I S. 1739); verschärft durch Verordnung vom 20. Juli 1940 (RGBl. I S. 1008)

(2) Portoperiode 1. Mai 1951 bis 5. Juli 1959

(3) Die vom Graphiker Pierre Gandon (1899-1990) entworfene und vom Graveur Henri Cortot (1892-1950) gestochene Marianne wurde im Zeitraum 1945-1955 als Bildmotiv französischer Briefmarken verwendet. Henri Cortot ist uns Saarlandsammlern als Graveur der Bildmotive der Werte zu 5, 8, 20 und 30 Pfennig (SP3, SP4, SP8, SP10) der Briefmarkenausgabe Wappen und Dichter bekannt

__________

Folgt mir auf Facebook und ihr seid immer auf dem Laufenden.

#saarphila #saarphilatelie

Hallo

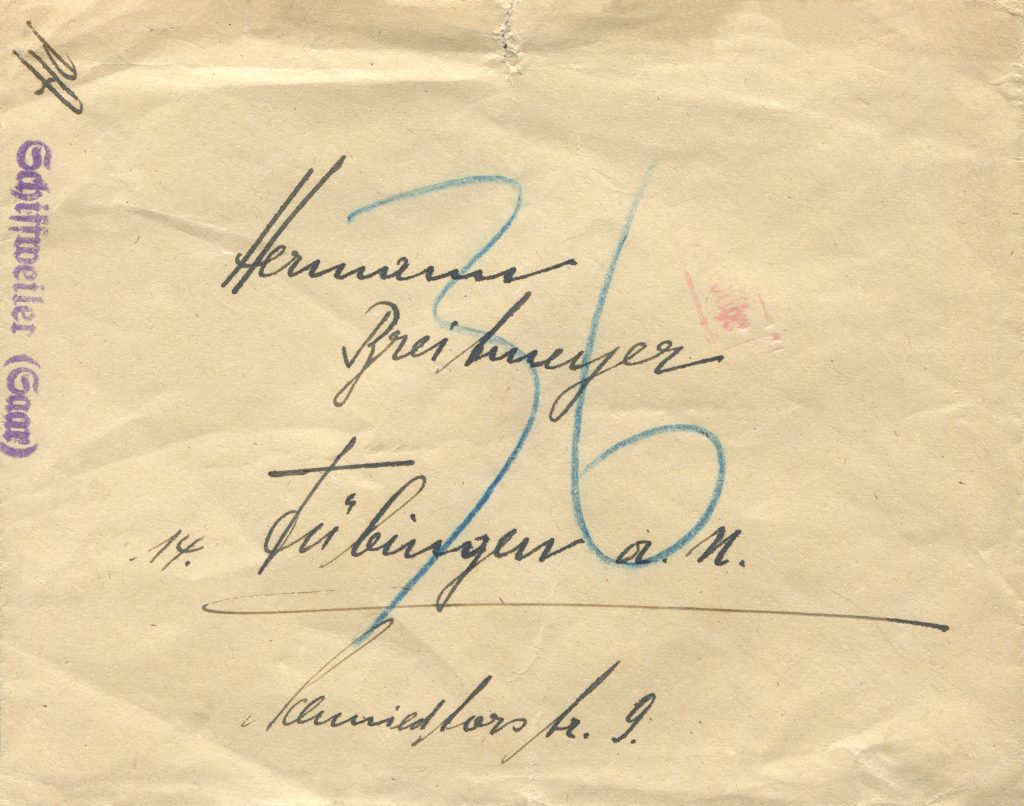

Ich liebe Rätsel. So ist es nicht verwunderlich, dass ich vor Kurzem der Sammlung zur Postgeschichte der Saar-Region einen Beleg hinzugefügt habe, der mir von Beginn an Rätsel aufgab.

Was fällt an diesem Beleg auf? Insbesondere das, was fehlt!

Die Umschlagrückseite ist leer und bietet keine weiteren Anhaltspunkte. Es stellt sich die Frage: Wie können wir einen Beleg ohne Briefmarken und Abschlag eines Tagesstempels zeitlich einordnen?

Gehen wir Punkt für Punkt die Informationen, die uns der Beleg biete durch. Vielleicht ergibt sich hieraus doch noch ein klares Bild.

Kann uns die Höhe der Nachgebühr bei der zeitlichen Verortung des Beleges helfen? Die Nachgebühr berechnete sich nach der Postordnung der Deutschen Reichspost vom 30. Januar 1929 (2). Die Allgemeine Dienstanweisung zu dieser Postordnung (ADA §1, III) führt hierzu aus:

Als Nachgebühr wird das 1 ½-fache des Fehlbetrags erhoben, aufgerundet auf volle Pfennige.

Diese Bestimmung galt auch für Dienstbriefe, wenn diese nicht mit Dienstsiegel als solche kenntlich gemacht waren. Diese Dienstanweisung galt im Deutschen Reich ab 1929, wurde in der Zeit der deutschen Schreckensherrschaft ab 1933 unverändert weitergeführt und die alliierte Regierung für das untergegangene Grossdeutsche Reich hat die Regelungen der Reichspost übernommen.

Unser Beleg weist weder Dienstsiegel noch Frankatur auf, daher war der Fehlbetrag das gesamte Briefporto. Das Nachporto von 36 Pfennig passt grundsätzlich in drei Gebührenperioden, abhängig vom Gewicht des Briefes, welches wir jedoch nicht mehr bestimmen können:

Der Zeitraum von 1933 bis 1947 ist sehr schwammig. Vielleicht helfen uns andere Hinweise, die der Beleg bereit hält, weiter.

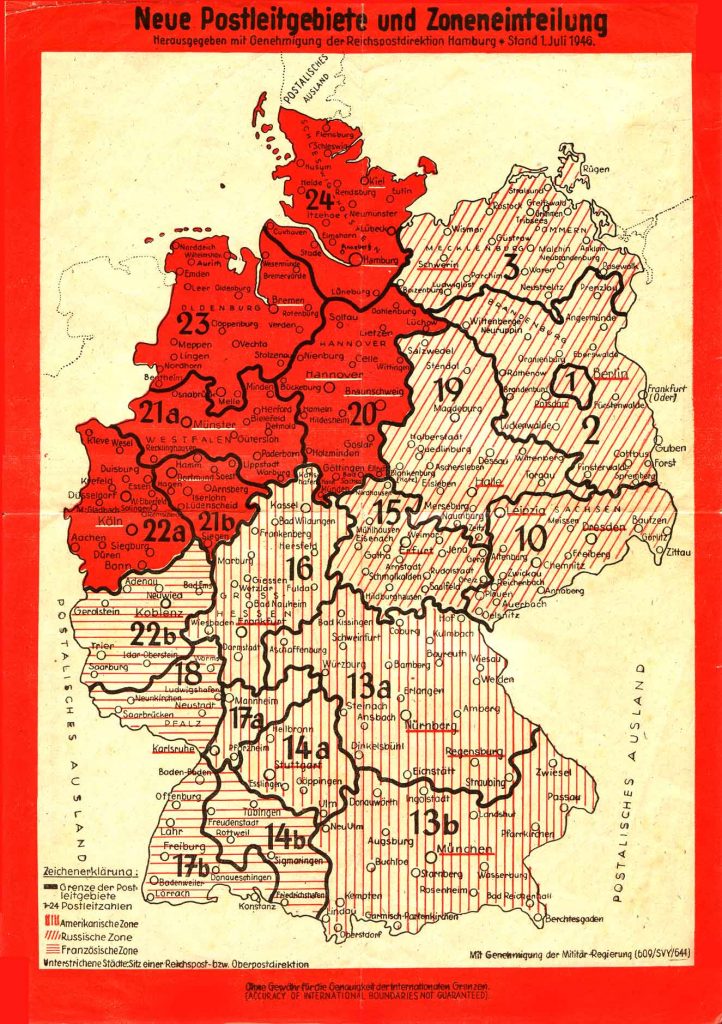

Vielleicht die in anderer Schrift vorangestellte Gebietsleitzahl 14? Wer hat diese hinzugefügt? Und wieso? Ein Exkurs zu den Ursprüngen der Postleitzahlen in Deutschland.

Am 25. Juli 1941 wurde im Amtsblatt Nr. 68 des Reichspostministeriums mit der Verfügung 407/1941 die Einführung von Päckchenleitgebieten veröffentlicht:

Für die Leitung der Päckchen ist das Reichspostgebiet einschl. Generalgouvernement und Protektorat Böhmen und Mähren in 24 Päckchenleitgebiete (PnLG) eingeteilt, die je einen oder mehrere RPD-Bezirke usw. umfassen …

Die Päckchenleitgebiete galten ab 1. September 1941 zunächst für den Paketdienst. Es gab 24 Päckchenleitstellen mit Unterleitstellen, durchnummeriert von 1 bis 24. Ursache war der Krieg. Das Paketaufkommen hatte sich seit Kriegsbeginn drastisch erhöht, gleichzeitig waren viele erfahrene Pöstler als Soldaten an der Front. Die Päckchenleitgebietszahlen sollten auch unerfahrenen Pöstlern die korrekte Sortierung ermöglichen. Die Leitgebietszahlen wurden mit der Anweisung zum Briefverteildienst vom 19. Oktober 1943 (Verfügung I 2140-6) mit Wirkung zum 15. November 1943 auf den Briefverkehr ausgedehnt.

Das Reichspostgebiet ist in Briefleitgebiete (BfLG) aufgeteilt, die – von einzelnen Unterteilungen abgesehen – nach Abgrenzung, Nummern und Benennung den Päckchenleitgebieten entsprechen.

Die Leitgebietszahlen wurden von Beginn an Postleitzahlen genannt.

Schaut euch die Karte genau an. Postleitzahl 14 umfasste von 1943 bis zum Untergang Deutschlands im Mai 1945 das Gebiet Württemberg-Hohenzollern (OPD Stuttgart), stimmt also für Tübingen.

Die Leitgebietszahlen wurden nach Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa von den Alliierten Behörden weiterverwendet.

Schaut wieder genau hin. Tübingen liegt 1946 im Leitgebiet 14b und ist zu dieser Zeit wichtige Garnisonsstadt der französischen Besatzungstruppen und seit Ende 1945 Sitz des Staatssekretariats für das französisch besetzte Gebiet Württembergs und Hohenzollerns, einer Art Provinzverwaltung.

Die Aufteilung der bisherigen Leitgebiete 14 und 17 in a und b ist der im Sommer 1945 erfolgten Aufteilung des Gebietes zwischen den US-Amerikanern und Franzosen geschuldet. Die nördlichen Leitgebiete 14a und 17a sind Teile des amerikanischen Gebietes Württemberg-Baden, die südlichen Leitgebiete 14b und 17b markieren die französischen Gebiete Württemberg-Hohenzollern resp. (Süd-) Baden. Die Frage ist: Wann ist diese Unterteilung erfolgt? Oder ging das b bloss vergessen?

Nach den uns vorliegenden Informationen wurde unser Beleg – so die vorangestellte 14 korrekt ist – irgendwann in der Zeit zwischen dem 15 November 1943 und dem 1. Juli 1946 befördert.

Noch sind nicht sämtliche Fragen zu diesem Beleg beantwortet und bei einigen bezweifle ich, dass wir diese je beantworten können. Dieser Beleg zeigt exemplarisch, wie facettenreich und spannend die Saarphilatelie ist.

Mein herzlicher Dank geht an meinen Sammlerkollegen aus der ArGe SAAR, Josef Peter aus Schiffweiler, der mich bei der Entschlüsselung des Beleges tatkräftig unterstützte.

Bis dann

Nachtrag vom 30. Juli 2021

Im aktuellen Mitteilungsblatt Nr. 60 der ArGe SAAR vom Juni 2021 ist auf den Seiten 8f ein von Josef Peter und mir verfasster Artikel zu diesem Beleg erschienen.

__________

Anmerkungen

(1) vgl. Peter, Josef; Schiffweiler im Norddeutschen Postbezirk 1868-1871; in Mitteilungsblatt Nr. 59 der Bundesarbeitsgemeinschaft SAAR für Philatelie und Postgeschichte e.V.

(2) Postordnung der Deutschen Reichspost vom 30. Januar 1929, veröffentlicht am 15. Februar 1929 im Amtsblatt des Reichspostministeriums.

__________

Folgt mir auf Facebook und ihr seid immer auf dem Laufenden.

#saarphila #saarphilatelie

Hallo

Auf meinen Beitrag Die Saarschleife bei Mettlach (I) erhielt ich von Thomas K. aus Saarwellingen eine Rückmeldung. Ihn erstaune die rasche postalische Beförderung von Postkarten vor etwa 80 Jahren.

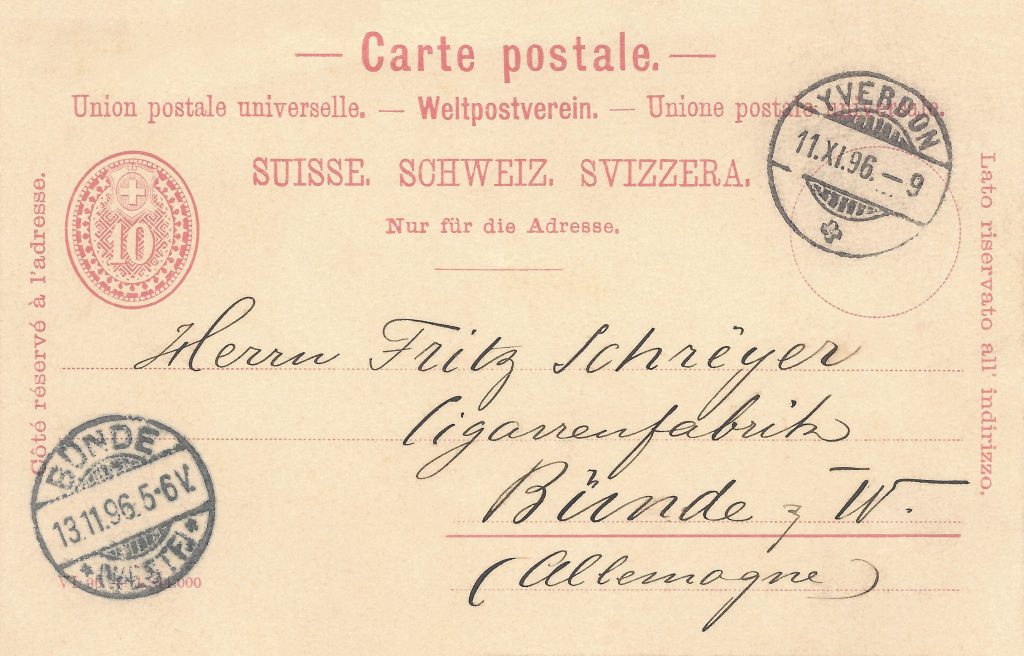

Gerne nehme ich dieses Zuspiel auf und vertiefe das Thema Postlaufzeit anhand eines – Schweizer/Deutschen – Beispiels aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Ihr werdet staunen, wie vielfältig die Beschäftigung mit der Philatelie sein kann.

Zuerst einmal die Abbildung des Belegs. Was? Euch sagt der Begriff Beleg nichts?

Ein philatelistischer Beleg ist ein tatsächlich gelaufenes – also nachweisbar von einer oder mehreren Postdienstleistern befördertes – Poststück. Poststücke im Sinne dieser Definition können beispielsweise sein:

Zu einem philatelistischen Beleg gehören alle Stempel und – soweit vorhanden – Postwertzeichen, (Beförderungs-)Vermerke, Aufkleber, Siegel oder ähnliches. Dies ist meine eigene, ganz persönliche Definition. Ich habe keine bessere gefunden.

Nichts geht über ein Beispiel. Ihr erhaltet morgen eine Rechnung von eurem Zahnarzt. Das ist zwar schmerzhaft, aber nicht so schmerzhaft wie die Füllung des Kariesloches. Die Zahnarztrechnung steckt in einem weissen Fenstercouvert und wurde mit einer Briefmarke frankiert, also freigemacht. Freimachung oder Frankatur bedeutet, das Beförderungsentgelt wurde vom Absender entrichtet. Ja, ja … ich weiss, das Beispiel ist an den Haaren herbeigezogen … Rechnungen kommen nur noch in obskuren Fällen mit aufgeklebten Briefmarken. Weiter mit dem Beispiel: Die Briefmarke wurde abgestempelt, was nachweist, dass die Briefmarke entwertet wurde. Ja, auch dies ist selten geworden … heute erkennt man nur noch einen merkwürdigen Strichcode in meist oranger Farbe. Das Couvert der Zahnarztrechnung mit der Briefmarke und dem Stempel ist ein philatelistischer Beleg. Der Inhalt muss nicht zwingend dabei sein, kann aber bei älteren Belegen – falls vorhanden – zur Spannung beitragen.

Den diesem Beitrag zugrundeliegenden, gut erhaltenen Beleg habe ich bei meinem letzten Besuch auf der Briefmarkenbörse in Villingen-Schwenningen, also gerade ennet unserer Grenze mit Deutschland für 50 Eurocent erworben.

Nun zur Abbildung.

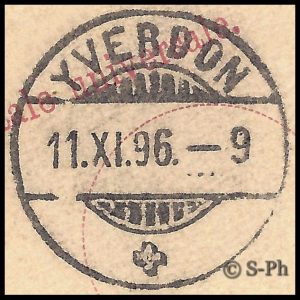

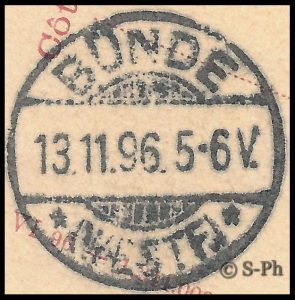

Was sehen wir?

Findet ihr es nicht auch erstaunlich, dass eine Postkarte aus der Schweiz ins Deutsche Kaiserreich im Jahr 1896 eine Beförderungszeit unter 48 Stunden hatte? Wohlgemerkt: In einer Zeit, als noch keine Flugzeuge, geschweige denn eine reguläre Luftpost existierte! Die Lokomotiven der Züge noch von Hand an Schaufel mit Kohlen befeuert wurden! Und zwischen den einzelnen Ländern Europas Grenzen gezogen waren und die dazu gehörigen Grenzkontrollen von den Grenzbeamten auf das penibelste durchgeführt wurden. Von der Zensur ganz zu schweigen, auch wenn diese in Friedenszeiten – zugegeben – in der Regel locker gehandhabt wurde.

48 Stunden für wie viele Kilometer? Für was für eine Distanz? Nehmen wir den Atlas, den Zirkel und das Lineal hervor. Habe ich das wirklich geschrieben? In Zeiten von Google Maps? Ja, das habe ich. Versucht einmal die Luftlinie – nicht die schnellste Verbindung über die Strasse – zwischen Yverdon und Bünde über Google Maps herauszufinden! Mit Zirkel und Atlas bin ich da viel schneller. 800 Kilometer as the crow flies, wie die Briten es ausdrücken würden. Doch die Postkarte wurde nicht mit der Taubenpost, sondern mit der Eisenbahn über eine andere Route befördert:

Da sind wir mal rasch bei 900 Kilometern. Züge fuhren um 1900 mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von weniger als 80 km/h. Solange sie fahren konnten. Der Halt im Bahnhof beispielsweise war länger als heute, denn die Fahrgäste hatten menschliche Bedürfnisse: Zufuhr und Abfuhr! Toiletten in den Waggons oder rollende Restaurants? Ausschliesslich in den Luxuszügen der CWL zu finden. Auch fuhren nur wenige Züge in der Nacht und dies waren entweder transkontinentale Luxuszüge wie beispielsweise Basel-London oder Berlin-Antwerpen sowie einige wenige Güterzüge. Die Bahnhöfe und manuellen Stellwerke waren in der Nacht häufig nicht besetzt. Irgendwann mussten Bahnhofsvorstand und Wärter ja auch einmal essen, feiern, schlafen! Dazu kamen die Zollkontrollen, und die – wohlverstanden manuelle – Umsortierung der aufgelieferten Post in Olten und in Frankfurt. Noch nicht einmal 48 Stunden von Einlieferung in der Schweiz bis Zielpostamt Bünde wären selbst heute mit Luftpost rekordverdächtig. Nur – der hier vorgestellte Beleg ist nur einer von Vielen! Diese kurze Beförderungszeit für Postkarten war – zumindest innerhalb Westeuropas Standard! Unvorstellbar!

Diese rasche Zustellung – und wir können davon ausgehen, dass die Postkarte am selben Tag ihren Empfänger erreichte – ohne eine vollständige Adresse! Weshalb dies in Bünde jedoch kein Problem darstellte, werde ich euch kurz erläutern. Damit nähern wir uns bei unserer Betrachtung des Beleges „Postkarte von Yverdon nach Bünde“ der Social Philately.

Social Philately ist Neudeutsch und damit ein – wie bei all diesen Worthülsen wie Manager oder noch besser Executive Manager, Support Agent etc. – ein Begriff, der nicht nur im Deutschen erst einmal einer genauen Definition bedarf. Denn unter sozialer Philatelie oder an der Gesellschaft orientierter Philatelie kann sich wohl niemand etwas vorstellen. Und diese Unschärfe des Begriffes ist von dessen Erfindern durchaus gewollt. Dabei verbirgt sich hinter diesem aufgeblasenen englischen Wortgebilde nichts anderes, als die Beschäftigung mit den zeitlichen und örtlichen Hintergründen der Entstehung von philatelistischen Objekten unter besonderer Berücksichtigung der hierbei involvierten Personen. Diese Definition ist meine eigene. Ich habe bislang keine bessere gefunden. Auf Deutsch: Wir schauen uns nicht nur die Postkarte mit ihrem Wertstempel und Poststempel an, sondern fragen uns:

Das ist keine Hexerei! Die intensive Beschäftigung mit einem philatelistischen Objekt kann sogar sehr spannend sein. Doch wieso finden wir erst seit etwa zwei Jahren in jeder Briefmarkenzeitschrift, die wir lesen, mindestens einen Artikel zu diesem Thema? Ein bekanntes deutschsprachiges Briefmarken-Magazin gab im letzten Jahr sogar eine umfangreiche Sonderbeilage zu dieser Thematik aus und sah darin sogar „Die Zukunft des Sammelns“. Was steckt hinter diesem Hype, dieser „künstlich aufgebauschten Aufregung“? Es sind aus meiner Sicht mehrere Gründe! Ich möchte an dieser Stelle nicht auf alle eingehen. Nur eins möchte ich erwähnen: An einer Briefmarkenbörse oder -messe werdet ihr viele Händlerstände sehen, deren Tische sich biegen von all den Kartons mit Belegen. Da findet ihr alles: vom Vorderteil eines Couverts mit kaum leserlichen Freistempel bis zum philatelistischen Machwerk, welches niemals postalisch befördert wurde. Diese Kartons voll mit Belegen werden von unzähligen Sammlerhänden durchforstet. Doch verkauft werden nur wenige. Im Briefmarkenmarkt gilt ja wie auch sonst das Preisbildungs-Gesetz von Angebot und Nachfrage: Grosses Angebot wird selbst bei grosser Nachfrage keinen hohen Preis erzielen. Insbesondere bei einem Produkt, auf welches der Konsument verzichten kann, ohne subjektiv eine Qualitätseinbusse wahrzunehmen. Frage: Würdet ihr eine Einzelmarke im Internet für Euro 1,00 zzgl. Versandkosten kaufen, wenn ihr auf der Briefmarkenbörse den gesamten Briefmarken-Jahrgang 1981 inkl. dieser Marke für 50 Eurocent kaufen könnt? Seht ihr …

Der Trick! Macht eure Allerweltsware – ich erfinde ein Beispiel: 30 Pfennig Heinemann BRD von A nach B, zeitgerechte Frankatur, schön gestempelt auf gut erhaltenem Couvert (wie zigtausende andere) – zu einer Seltenheit. Wie? Sprecht des Sammlers Geldbörse über seine Person, über seine ganz individuelle Geschichte an. Der Sammler kommt – Beispiel – aus Legden in Westfalen. In ganz Deutschland wurden zwar zigtausende Briefe mit zeitgerechter Frankatur und mit schönem Stempel versandt. Von diesen haben auch zigtausende die Zeitläufte überdauert. Aber Belege mit einem Stempel aus Legden gibt es nur wenige. Ich habe soeben eine philatelistische Seltenheit kreiert. Die ich selbstverständlich – Angebot und Nachfrage – mit einem der Seltenheit dieses Beleges entsprechenden Preisschild versehe. Und warte nun auf einen Käufer. Nur: wie viele Sammler, die diesen Beleg suchen und einen Bezug zu Legden haben, gibt es? Das ist bei München, Hamburg oder Ludwigshafen einfacher.

So richtig tolle Belege, über deren Entstehung und weiteren philatelistischen Geschichte ihr ein Buch schreiben könntet, solche Belege gibt es! Aber die findet ihr nur selten an einer Börse. Naja, stimmt nicht ganz. Unsere Postkarte hat mich 50 Eurocent gekostet und ich habe ja berets einige Worte über diese Ganzsache geschrieben ohne einen Schluss zu finden.

Also. Weiter im Text. Wir waren beim Zielpostamt Bünde in Westfalen.

Bünde, ein beschaulicher Ort in Westfalen, etwa 20 Kilometer nördlich von Bielefeld, zwischen Teutoburger Wald und Wiehengebirge, seit 1855 an das Eisenbahnnetz angeschlossen, war und ist Deutschlands Zentrum der Tabakindustrie und wird gern als Westfalens Rauchsalon bezeichnet. 1900 bestanden in Bünde 84 Zigarrenfabriken, die – zusammen mit der Zulieferindustrie – etwa 3’600 Mitarbeiter beschäftigten. Bei weniger als 7’000 Einwohnern. Eine dieser Zigarrenfabriken war Bruns & Schreyer, etwa 1870 gegründet mit Firmenadresse an der Klinkstrasse 29. Obschon Bruns & Schreyer im Jahr 1893 durch den Zigarrenfabrikanten Rudolf Lenhartz mit der Zigarrenfabrik Rehing & Blanck zusammengeführt worden war, führte Bruns & Schreyer bis 1912 die Geschäfte unter dem eigenen Namen weiter (1). Der Name Schreyer war in Bünde somit bekannt. Für die Postbeamten im Postamt Bünde war die Zuordnung der Postkarte zur Privat- oder Firmenadresse von Fritz Schreyer – trotz überflüssigem Trema – wohl keine grossen Herausforderung. Die Gründerzeitvillen der Tabakbarone in Bünde können heute noch bewundert werden. Bünde ist vom Bombenhagel des Zweiten Weltkrieges weitgehend verschont geblieben und wurde deshalb beim Wiederaufbau nicht von Architekten verschandelt, die im grössenwahnsinnigen Denken des Dritten Reiches ihre Ausbildung genossen hatten.

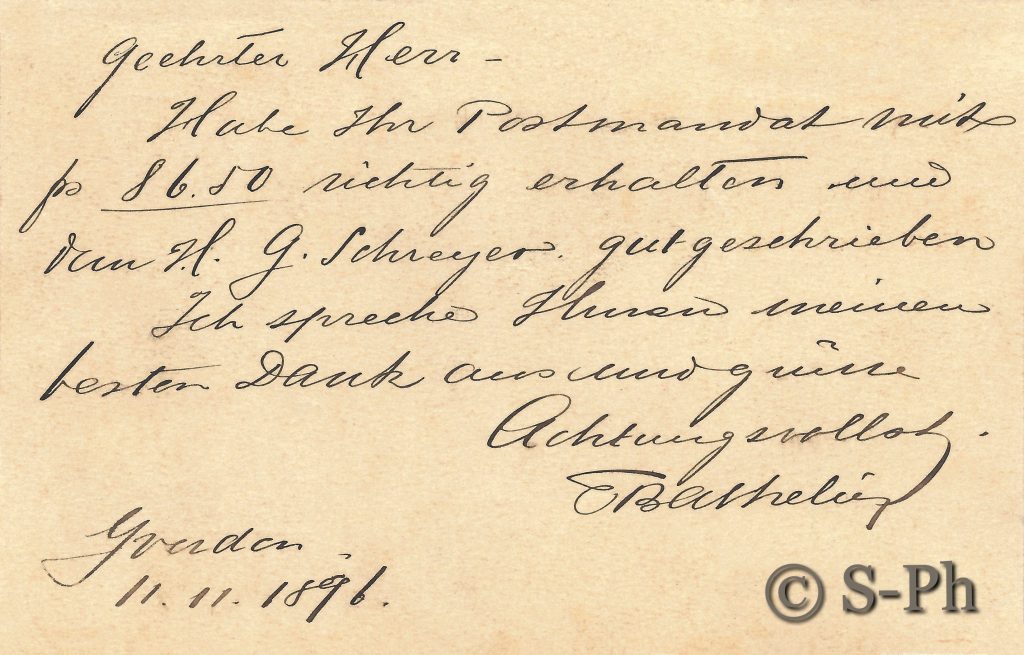

Wir haben bislang die Rückseite der Postkarte ausgeblendet. Das wollen wir nun nachholen.

Zuerst die Transkription:

„Geehrter Herr -/ Habe Ihr Postmandat mit/ frs 86.50 richtig erhalten und/ dem H. G. Schreyer gutgeschrieben/ Ich spreche Ihnen meinen/ besten Dank aus und grüsse/ Achtungsvoll./ E Balhelier/ Yverdon/ 11.11.1896.“

Darüber, wer E. Balhelier war, können wir nur spekulieren. Ich habe keine belastbaren Quellen gefunden. Er bedankt sich in seinem Schreiben für eine Postanweisung über Schweizer Franken 86,50 – eine Postanweisung ist eine internationale Geldanweisung. Der Betrag entsprach 1896 in der Schweiz etwa einem halben Monatssalär (vor Abzügen) eines gelernten Fabrikarbeiters und war eine Stange Geld. Darüber hinaus dürfte die Postanweisung für Fritz Schreyer in Bünde auch nicht kostenfrei abgewickelt worden sein. Gutgeschrieben hat E. Balhelier den Betrag dem „Konto“ des Herrn G. Schreyer (ohne Trema). Wer G. Schreyer war, weiss ich nicht, wahrscheinlich der Sohn oder Neffe des deutschen Tabakfabrikanten Fritz Schreyer. Nur, weshalb war G. Schreyer in Yverdon?

Eine gute Frage! Herr Schreyer hätte in der Schweiz im Urlaub geweilt und etwas über seine Verhältnisse gelebt haben. Immerhin ist Yverdon seit der Römerzeit für seine schwefelhaltigen Thermalquellen bekannt. Also ein Kuraufenthalt. Eine weitere Möglichkeit wäre der Aufenthalt von Herrn Schreyer zwecks Weiterbildung. Yverdon ist auch heute noch ein Zentrum der Schweizer Tabakindustrie. Vor 120 Jahren gab es illustre Namen wie Vautier Freres; aber auch in der näheren Umgebung Yverdons bestanden Fabriken, z. B. in Grandson, Moudon, Vevey, Lausanne, Payerne, Avenches. Dann könnte der Betrag zur Deckung der Unterbringungskosten, Fahrtkosten oder ähnlichem gedient haben. Die Schweiz war schon vor 120 Jahren keine preiswerte Destination. Vielleicht wurde bei der Planung der Reise des G. Schreyer diesem Faktor zu wenig Beachtung geschenkt.

_____

Nachtrag: Hier noch der angekündigte Nachtrag zum Stichwort Weltpostverein. Im September 1874 kamen in Bern Vertreter der Postanstalten von 22 Staaten zum ersten internationalen Postkongress zusammen und gründeten den Allgemeinen Postverein. Ziel war die Regelung der Zusammenarbeit der Postanstalten und die Rahmenbedingungen des internationalen Postverkehrs, wie zum Beispiel der Ausgleich gegenseitiger finanzieller Ansprüche aus der Post- und Paketbeförderung. Diese beruhten zuvor auf einigen bilateralen Verträgen, was die Postbeförderung über Landesgrenzen hinaus massiv erschwerte. Auf dem zweiten internationalen Postkongress 1878 in Paris wurde aus dem Allgemeinen Postverein der Weltpostverein, der seit 1947 eine Sonderorganisation innerhalb der UNO ist.

Bis dann

__________

Anmerkung

(1) Quelle: Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv

#saarphila #saarphilatelie