Hallo

… und willkommen zum zweiten Beitrag über die nur auf einem Teil der Gesamtauflage auftretenden Feldmerkmale beim 12 Pfennig-Wert der 1. Offenburger Ausgabe. Solltet ihr den ersten Beitrag verpasst haben, hier klicken.

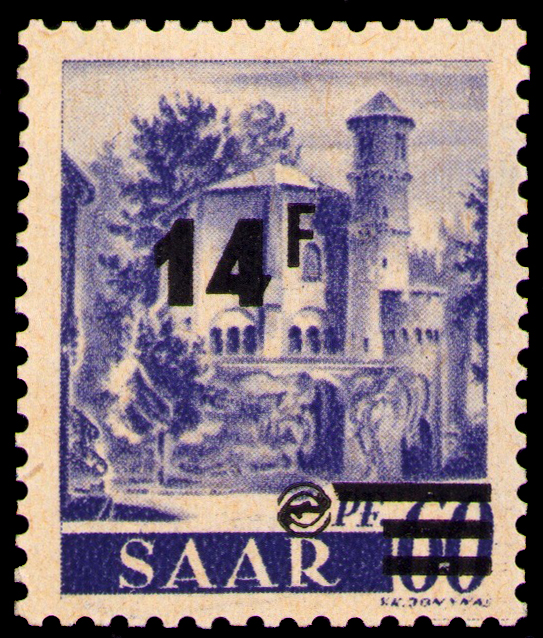

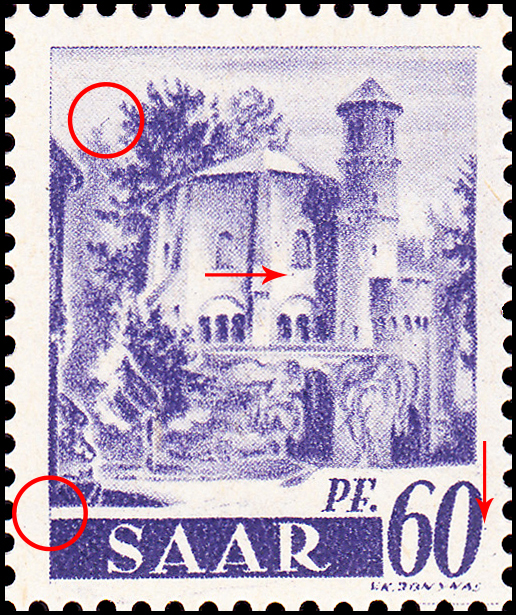

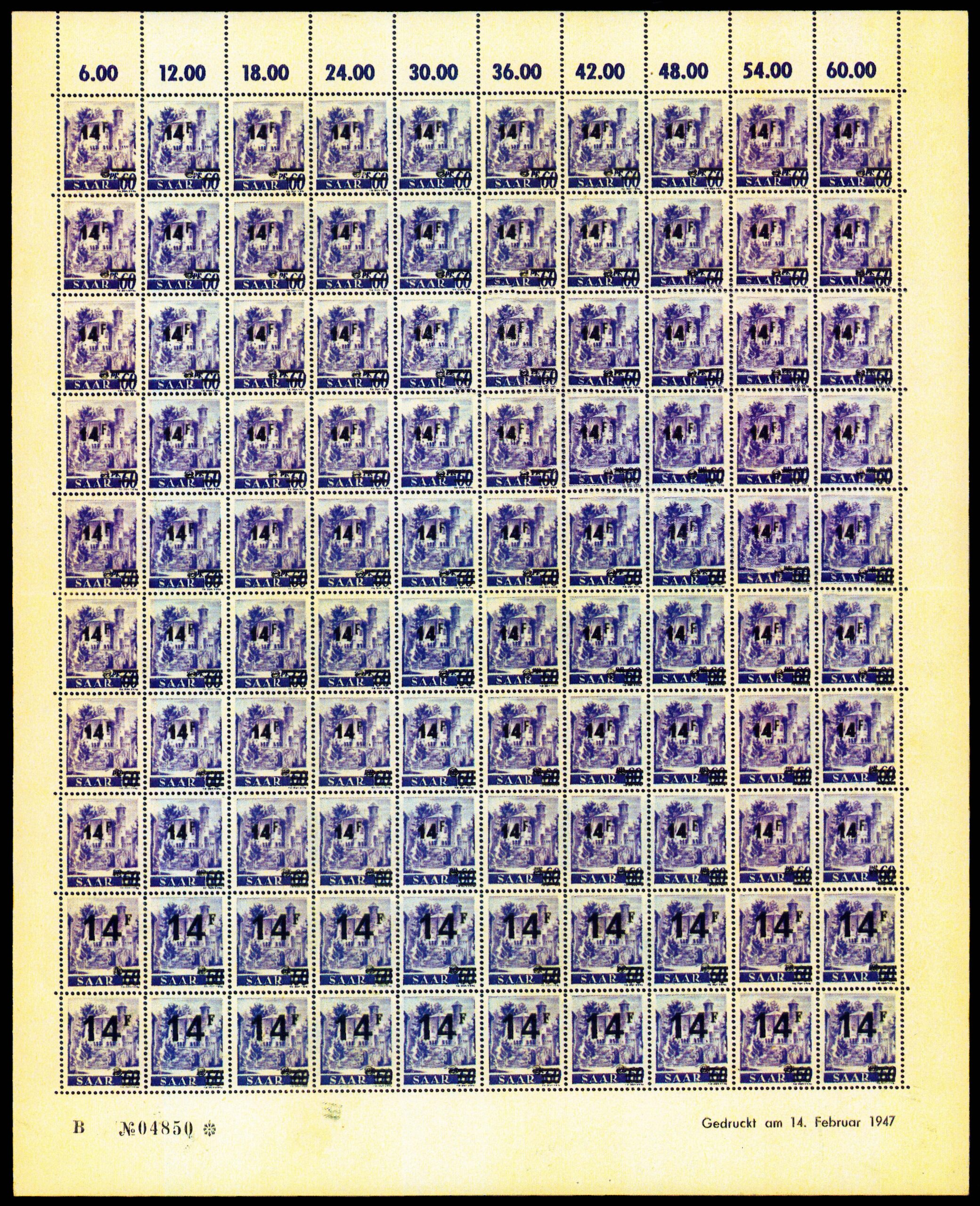

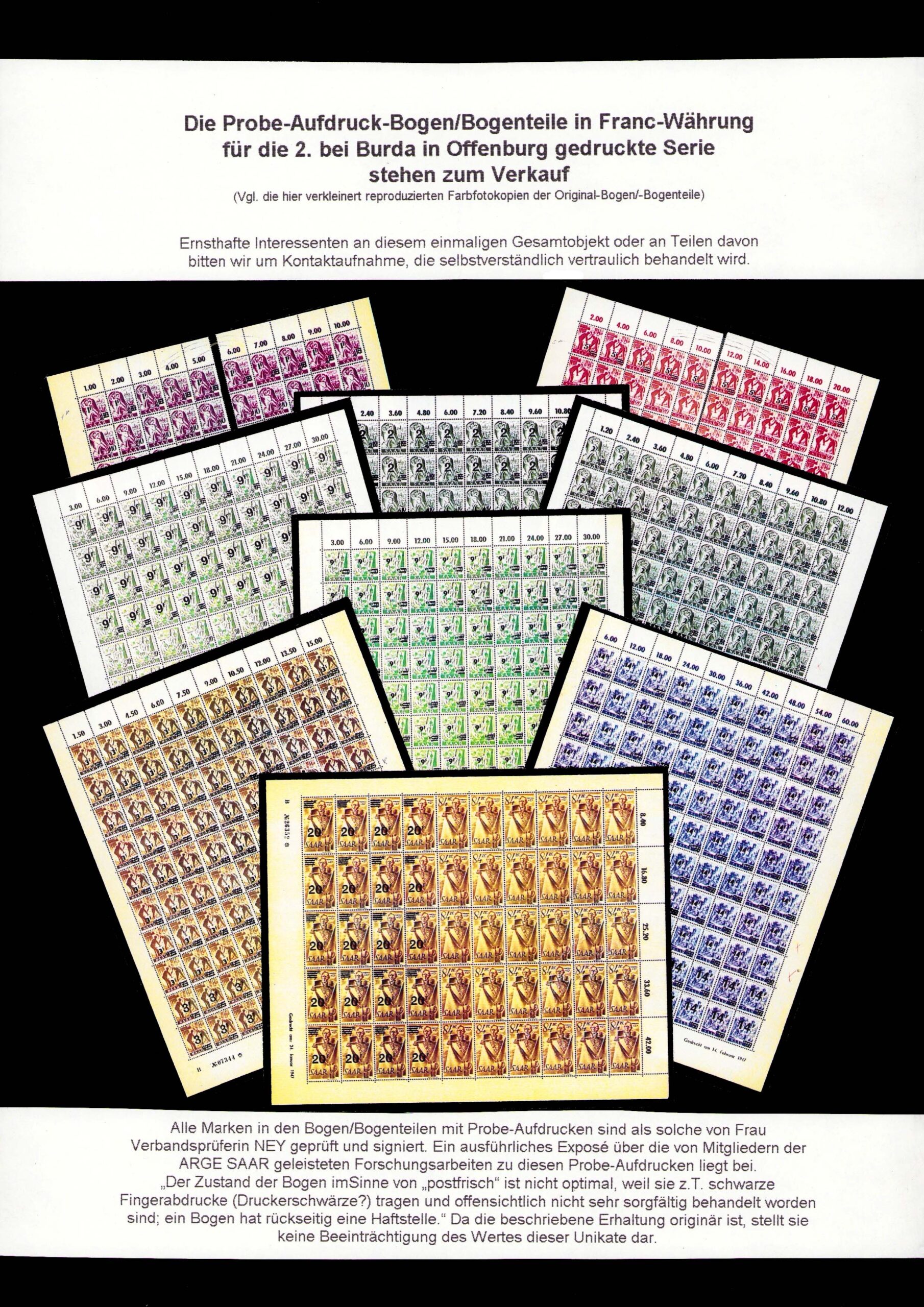

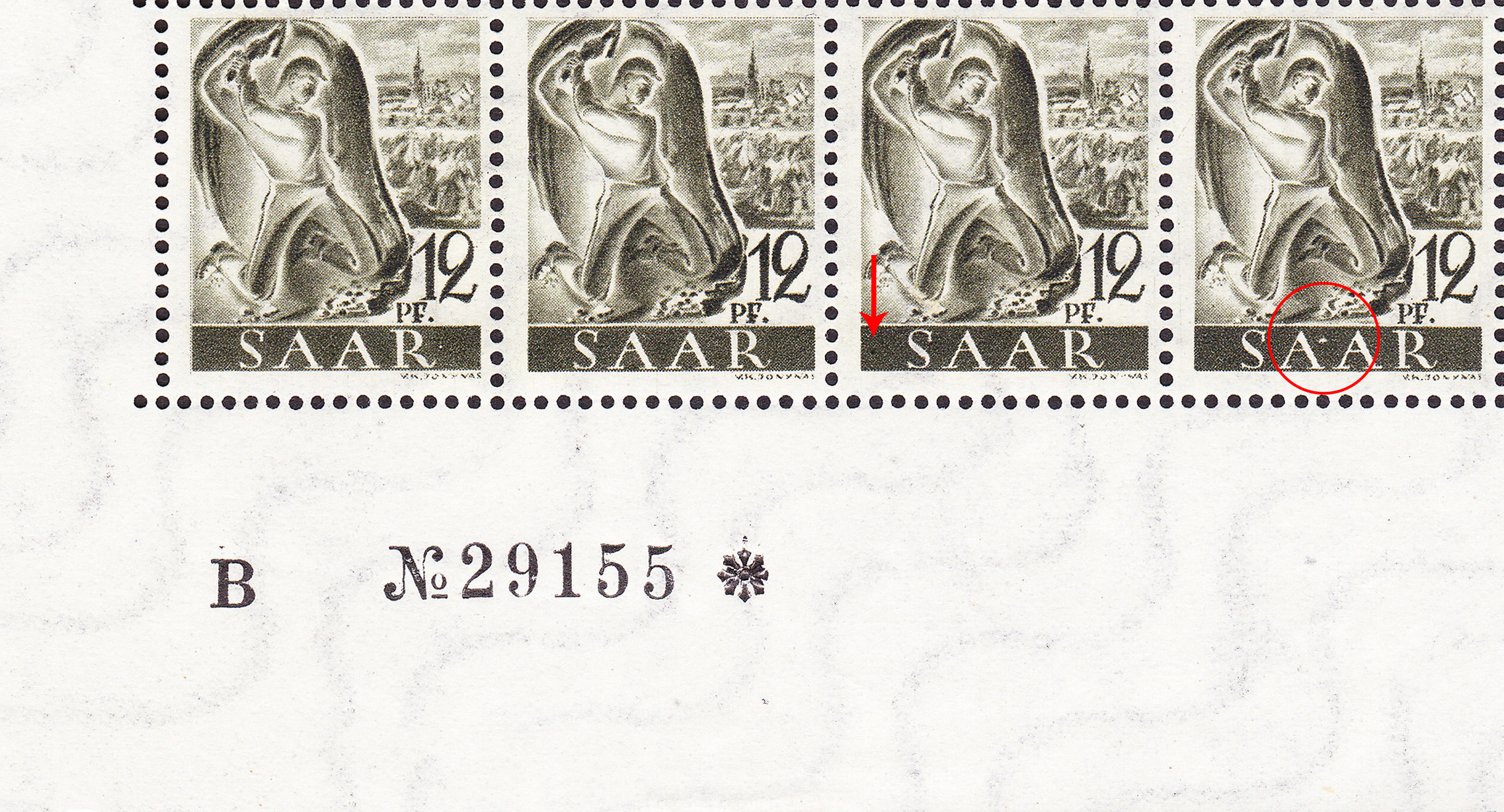

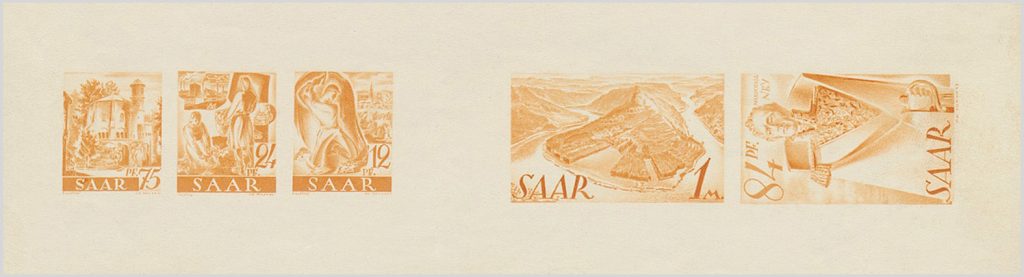

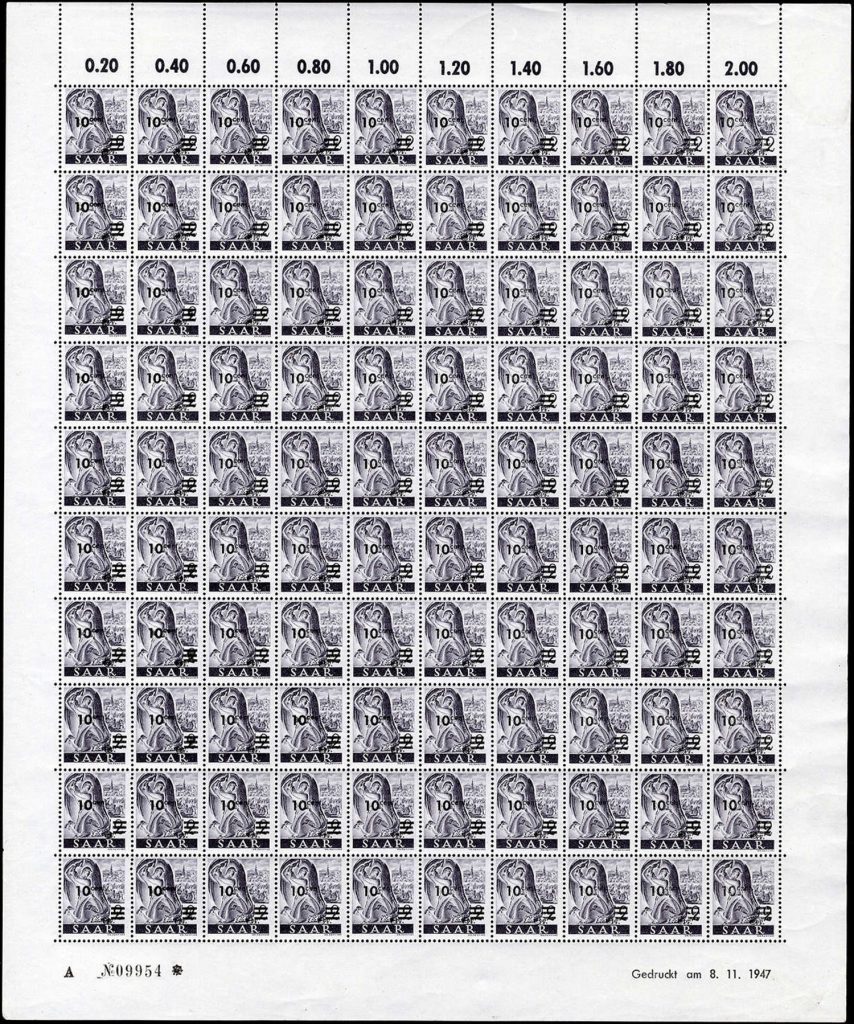

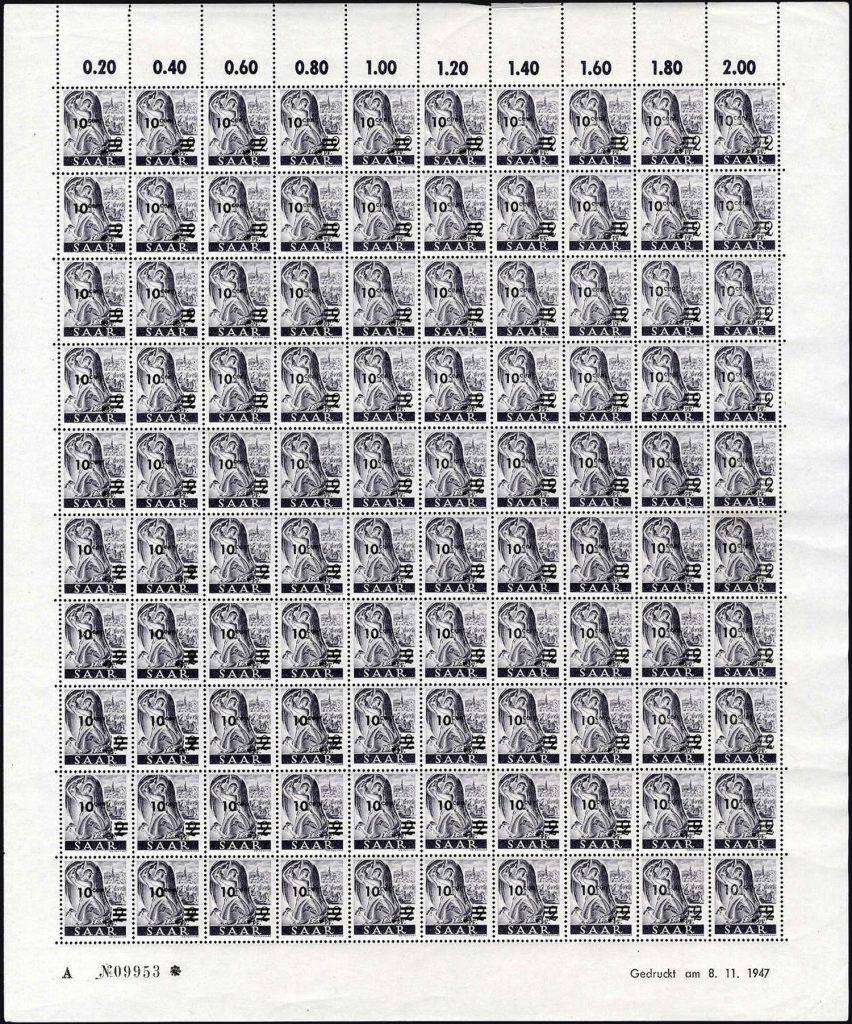

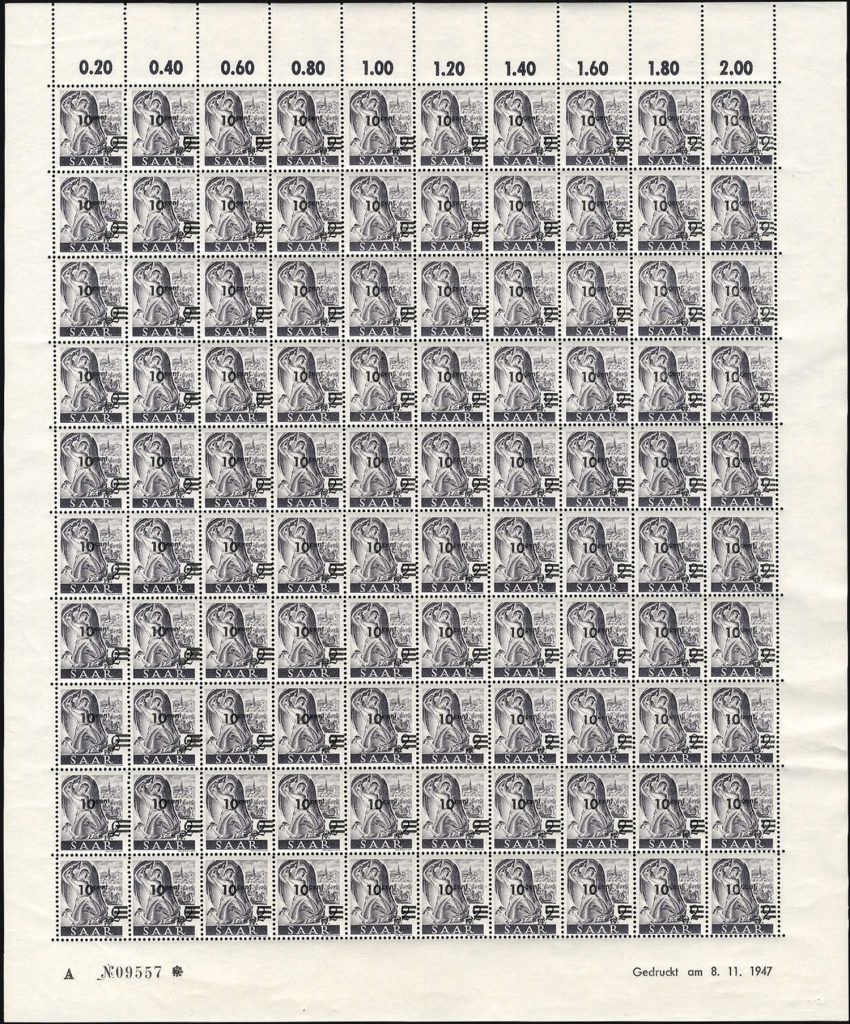

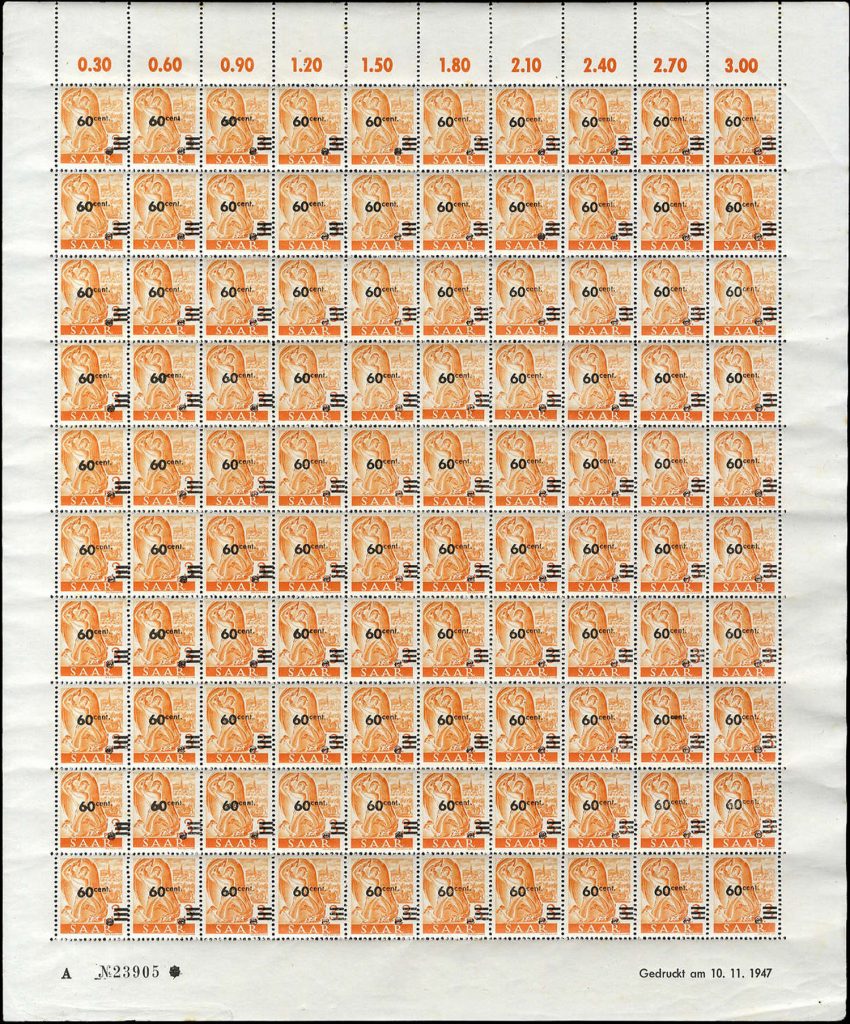

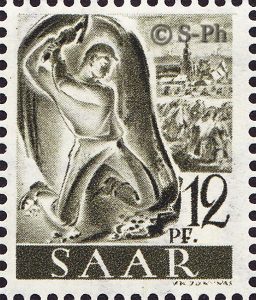

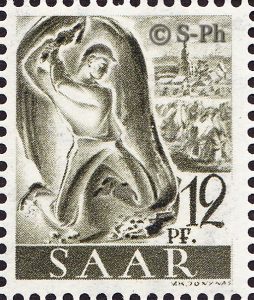

Zu Beginn dieser Folge etwas für das Auge. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die sieben aus meiner Sicht auffälligsten Feldmerkmale, welche nicht auf sämtlichen Schalterbögen des 12 Pfennig-Werts auftreten. Die Abbildungen werde ich jeweils kurz kommentieren.

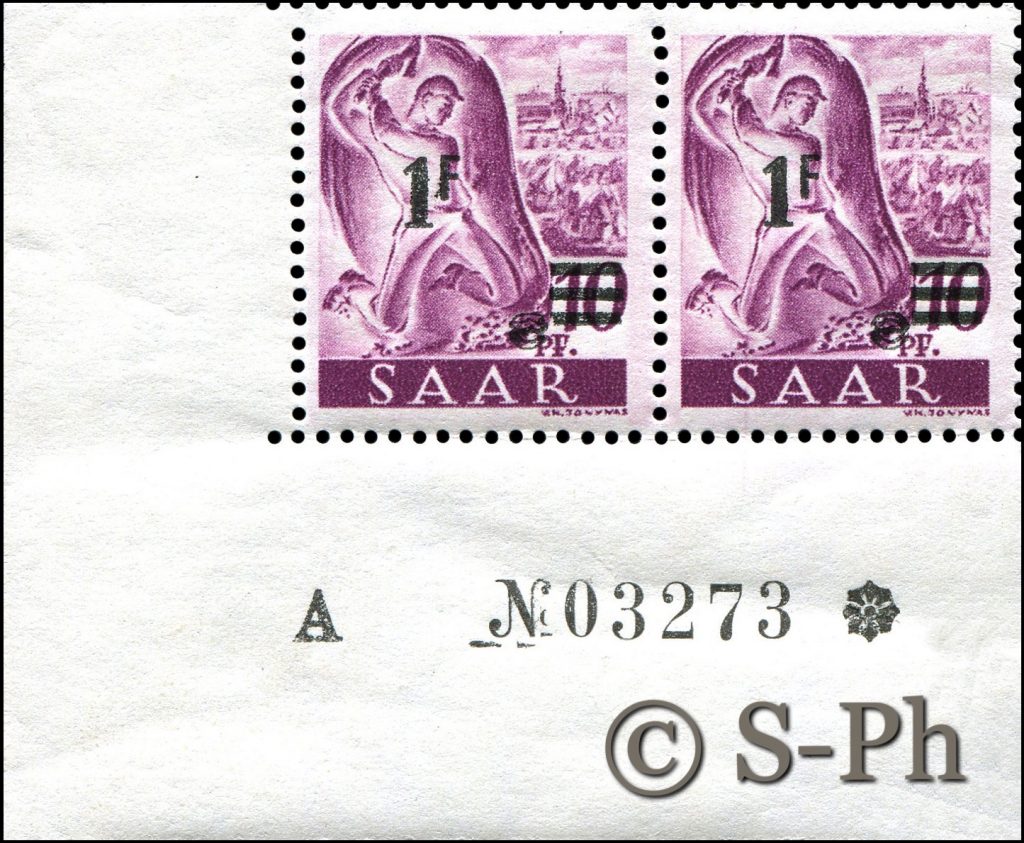

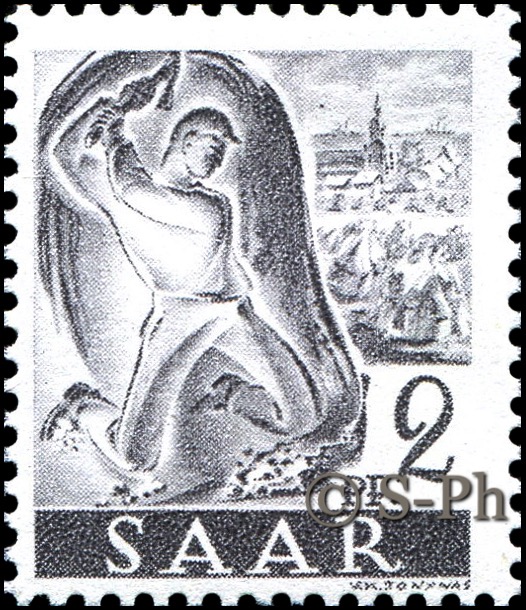

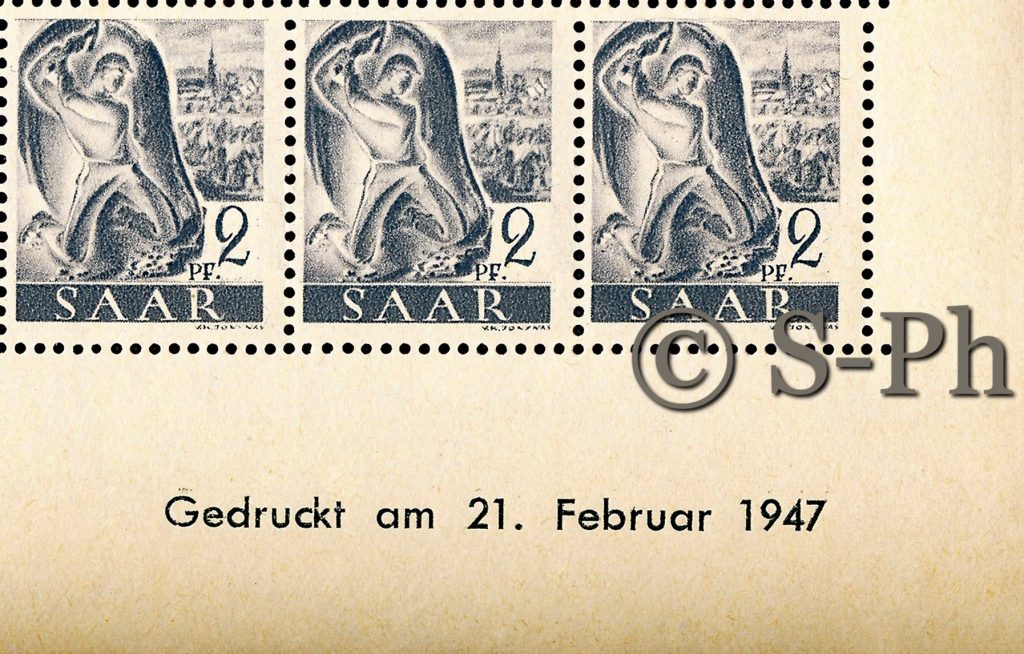

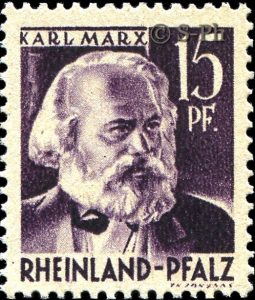

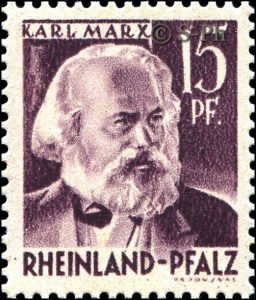

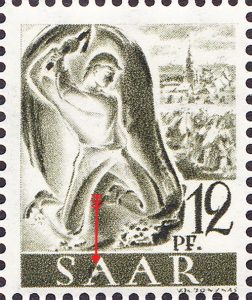

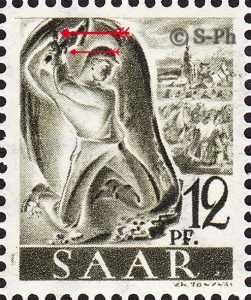

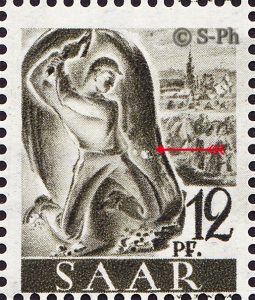

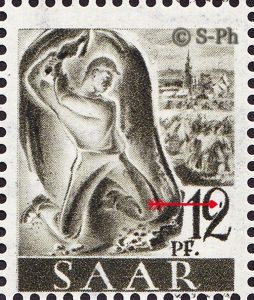

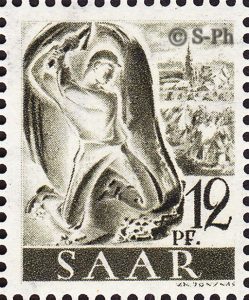

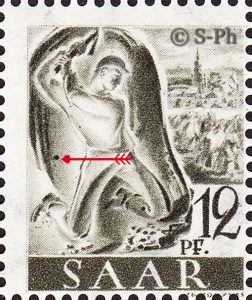

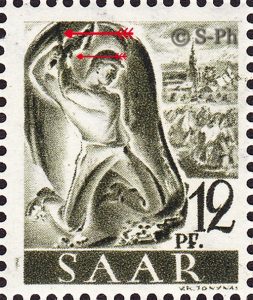

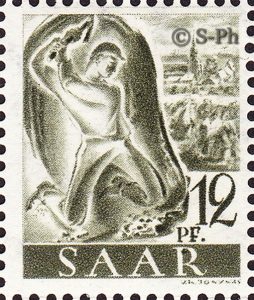

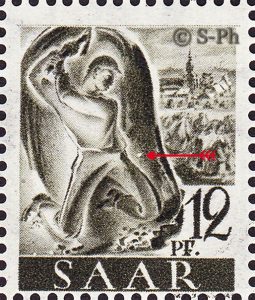

Zweimal Feld 1B, also das erste Feld oben links eines B-Bogens, des linken Teils eines Druckbogens. Die rechte Abbildung weist einen dunklen Farbfleck am Streb links vom Bergmann auf (vgl. rote Markierung), die auf der linken Abbildung fehlt. Beschrieben hat dieses Feldmerkmal ausschliesslich Paul Staedel in seiner Étude (S. 21, 6 m: Tache de couleur au rocher à gauche). Er gibt zu diesem Merkmal an, dass der dunkle Fleck auf den Bogen mit den Druckdaten 7./8./9. Januar 1947 auftritt.

_____

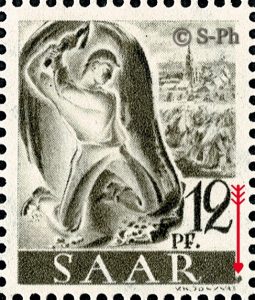

Obige Abbildungen zeigen jeweils das Feld 6A von zwei unterschiedlichen Schalterbögen. Linke Abbildung mit dem Feldmerkmal heller Fleck mit Hof links am Querstrich des ersten A von SAAR, rechte Abbildung ohne dieses Merkmal, dafür mit einem dunklen Farbfleck unten an der rechten Seite des Schriftbands SAAR. Das linke Feldmerkmal wird in der Étude erwähnt (S. 21, 6 j: Gros point blanc dans le 1re A). Paul Staedel gibt in diesem Fall an, dass das Merkmal auf Bogen mit den Druckdaten 30./31. Dezember 1946 sowie 2./3. Januar 1947 auftritt. Der Michel listet das linke Feldmerkmal in seinem Saar-Katalog unter MiNr. 211XY V weisser Punkt links am Querstrich des ersten A in SAAR (Feld 6). Die Michel-Redaktion gibt im Gegensatz zur Étude keinen Hinweis darauf, dass dieses Feldmerkmal nur auf Bogen eines Teils der Gesamtauflage auftritt. Das rechte Feldmerkmal findet nirgendwo Erwähnung.

_____

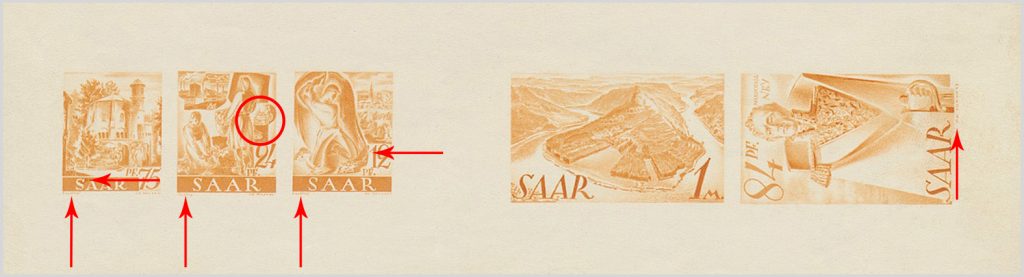

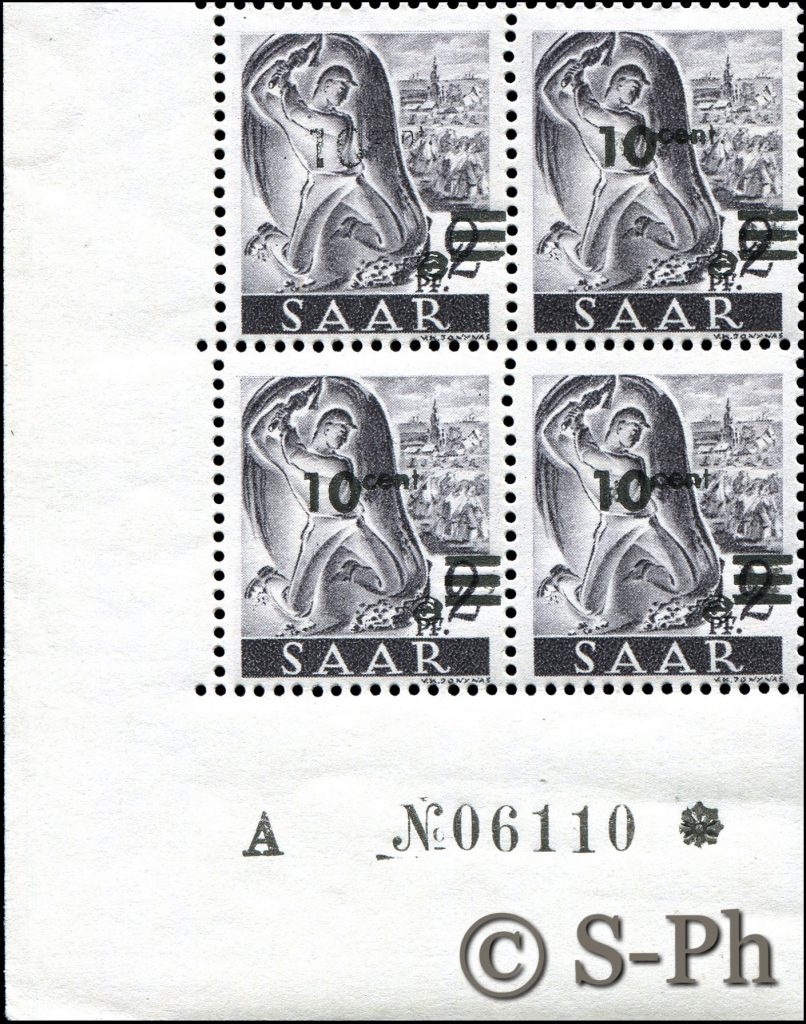

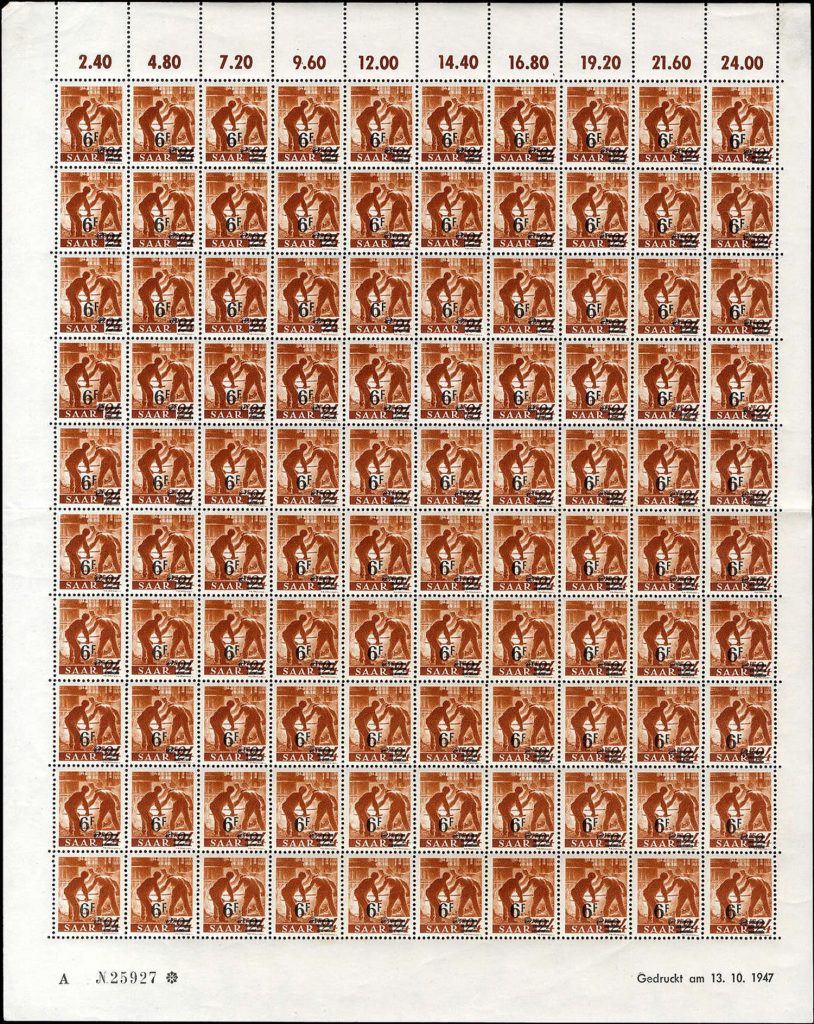

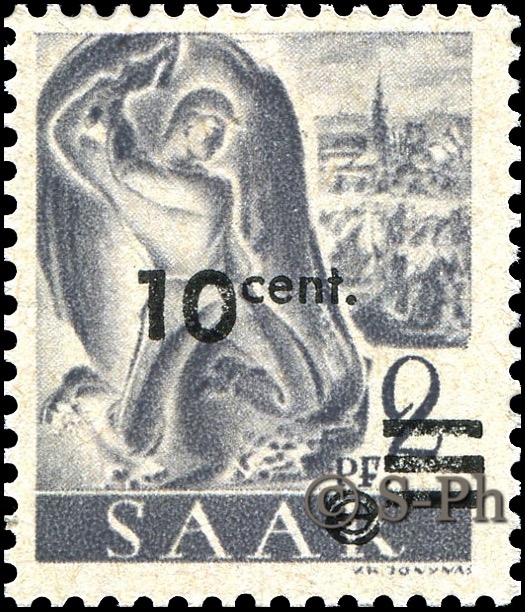

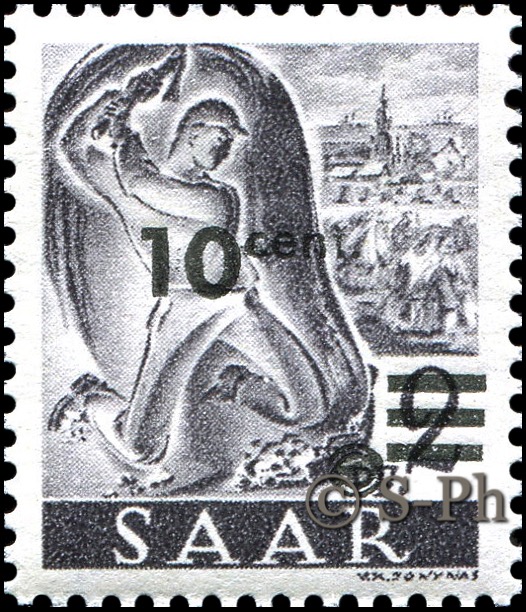

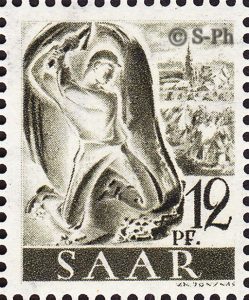

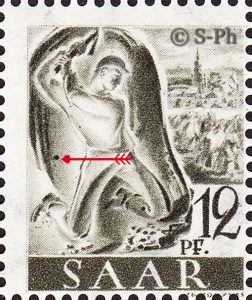

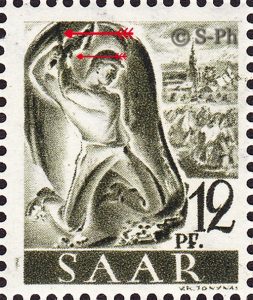

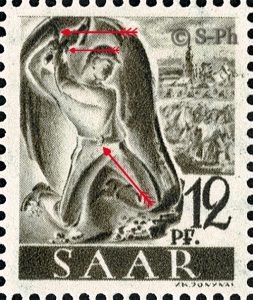

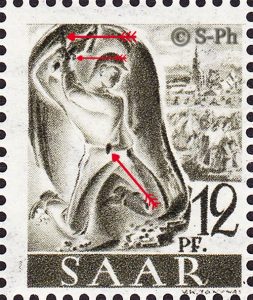

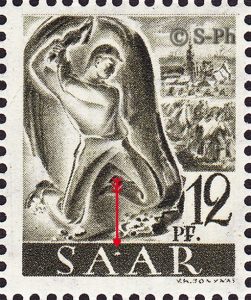

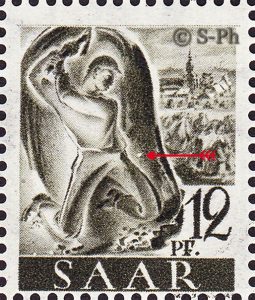

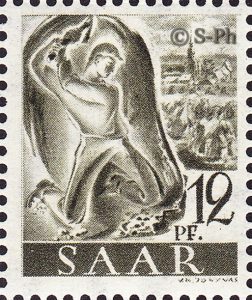

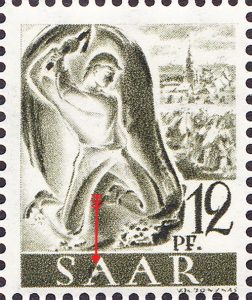

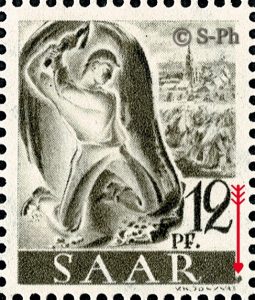

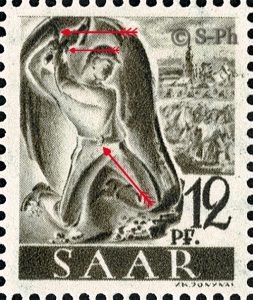

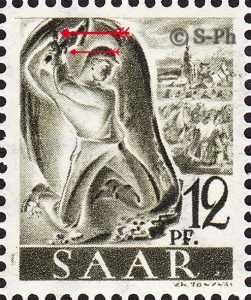

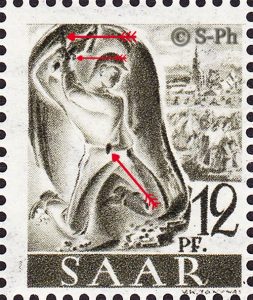

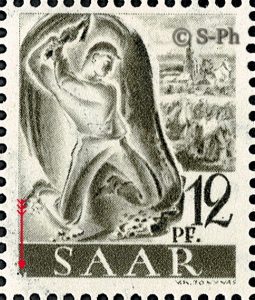

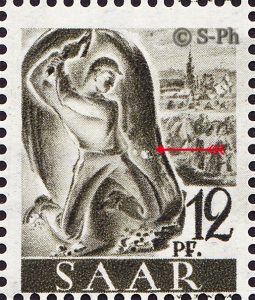

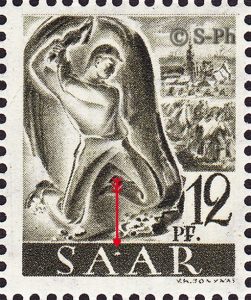

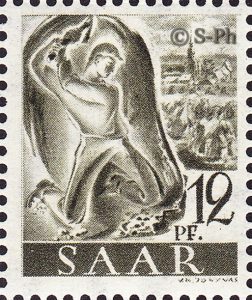

Gleich viermal Feld 22. Obere Reihe vom A-Bogen, untere Reihe vom B-Bogen. Das auf allen vier Marken auftretende Feldmerkmal sind die dunklen Farbflecken ober- und unterhalb der Faust des Bergmanns (jeweils mit zwei waagerechten roten Pfeilen markiert). Auf den rechten Marken ist jeweils noch ein Fleck auf dem Hosenbund des Bergmanns zu erkennen. In der oberen Reihe schwach, in der unteren Reihe stark ausgeprägt.

-

- In der Étude wird das generell vorkommende Feldmerkmal mit 6 d und der dunkle Fleck auf dem Hosenbund (Abb. untere Reihe rechts) mit 6 e aufgeführt. Für 6 e gibt Paul Staedel an, dass das Feldmerkmal auf Bogen des Druckdatums 7./8. Januar 1947 zu finden sei.

- Das Saarhandbuch führt im Kap. 402, S. 21 das generelle Feldmerkmal unter 22AB Farbflecke oberhalb und unterhalb der Hand und den dunklen Fleck auf dem Hosenbund unter 22B Koppelschloss (Gürtelschnalle) stark sichtbar (Teilauflage). Das nur schwach auftretende Koppelschloss (Abb. obere Reihe rechts) figuriert unter 22A Nur schwach sichtbar (Teilauflage)

- Der Catalogue F.S.A. (sowohl 3e wie auch 4e Edition) führt das generell vorkommende Feldmerkmal unter 201 f: grosse Tache près du poignet.

- Der MICHEL® führt in seinen Saar-Katalogen das Feldmerkmal als 211XY II Farbflecke über und unter der Faust und Fleck im Gürtel (Gürtelschnalle) (Feld 22).

Die Angabe „Feld 22“ in MICHEL® Briefmarken-Katalogen ist die etwas verwirrende Kurzform von Feld 22AB, und bedeutet wie die ausgeschriebene Variante, dass das beschriebene Feldmerkmal sowohl auf A- wie auch auf B-Bogen auftritt. Der Sammler findet im Michel jedoch nirgends einen Hinweis, dass zwar die Farbflecke oberhalb und unterhalb der Hand des Bergmanns auf sämtliche Schalterbogen vorkommen, nicht jedoch die Gürtelschnalle.

Was macht ihr nun, falls euch eine Marke mit dem Feldmerkmal dunkle Farbflecken ober- und unterhalb der Faust des Bergmanns, jedoch ohne Gürtelschnalle wie jeweils links abgebildet in die Finger fällt? Das Feldmerkmal des Feldes 22AB sind die Farbflecken, nicht die Gürtelschnalle. Ich weiss von mehreren Prüfern, dass sie Marken auch entsprechend prüfen und attestieren. Ein solches Vorgehen entspricht auch eher den Kategorisierungen des Feldmerkmals von Étude, SHB sowie F.S.A..

_____

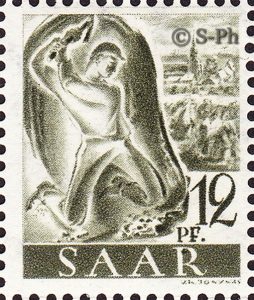

Die vorstehenden Abbildungen zeigen jeweils eine Marke vom Feld 41A. Links mit unversehrtem Schriftband SAAR, rechts weist das Schriftband an der linken unteren Ecke Einkerbungen auf. Einzige Erwähnung des Feldmerkmals findet sich in der Étude unter 6 k: Cadre du bas mutilé à gauche.

_____

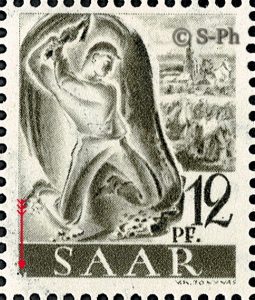

Zwei Marken vom Feld 77B. Die zwei hellen Flecken auf der Strebwand rechts vom Bergmann sind dem SHB und der Michel-Redaktion nicht entgangen. Keine Erwähnung dagegen in der Étude und im Catalogue F.S.A.

-

- SHB: 77AB Weisse Punkte rechts neben dem Bergmann in der Höhle (Teilauflage)

- MICHEL®: 211XY VIII weisser Fleck rechts in der Höhle (Feld 77)

Sowohl SHB wie auch MICHEL® weisen den Sammler jedoch nicht darauf hin, dass dieses Feldmerkmal nur bei einem Teil der Gesamtauflage auftritt.

_____

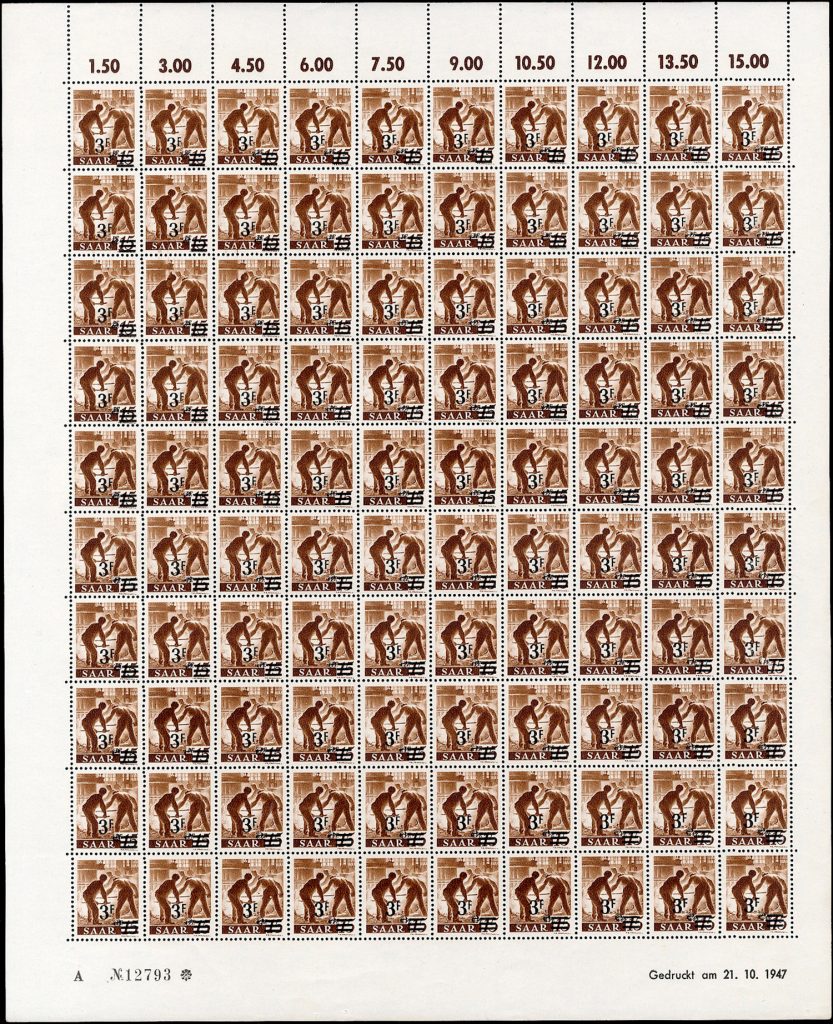

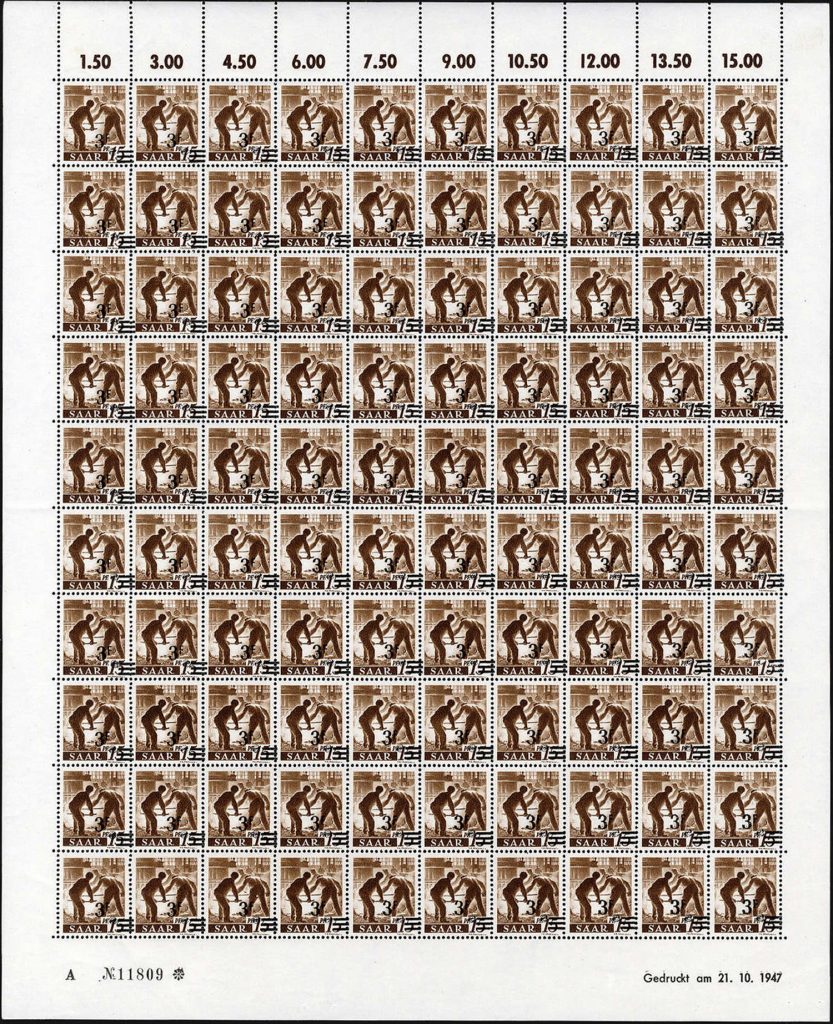

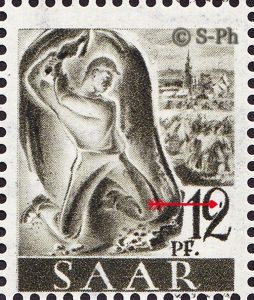

Nochmals ein heller Fleck. Nur an zwei unterschiedlichen Stellen des Markenbildes. Dennoch zeigen die beiden Abbildungen Marken vom Feld 94B; jedoch von unterschiedlichen Schalterbogen. Das linke Feldmerkmal nenne ichvorläufig 94B1 und das rechte 94B2. Feld 94B1 wird erwähnt:

-

- Étude: 6 o Point blanc entre A et A

- SHB: 94B Weisser Punkt zwischen den beiden A (Teilauflage)

Catalogue F.S.A. und der MICHEL führen Feld 94B1 nicht auf. Feld 94B2, der weisse Fleck auf der Strebwand rechts vom Bergmann (Abb. rechts) findet gar keine Erwähnung.

_____

Zwei Marken vom Feld 96 B. Dieses Feldmerkmal wird von Étude, SHB, Catalogue F.S.A. und Michel geführt und bis auf Catalogue F.S.A. von allen korrekt als nur in Teilauflage vorkommend erkannt.

_____

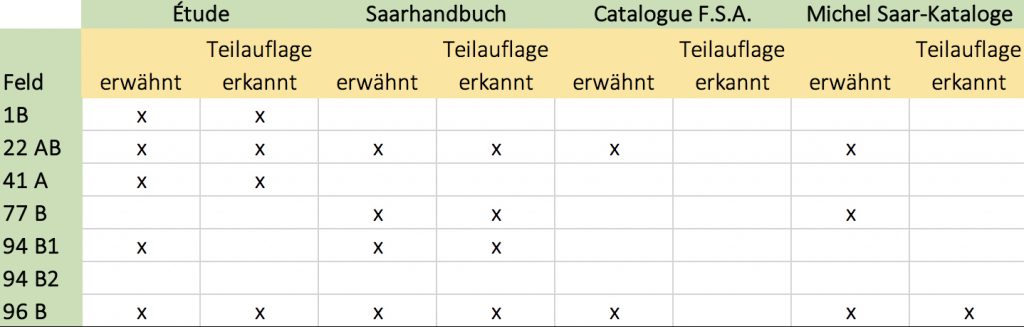

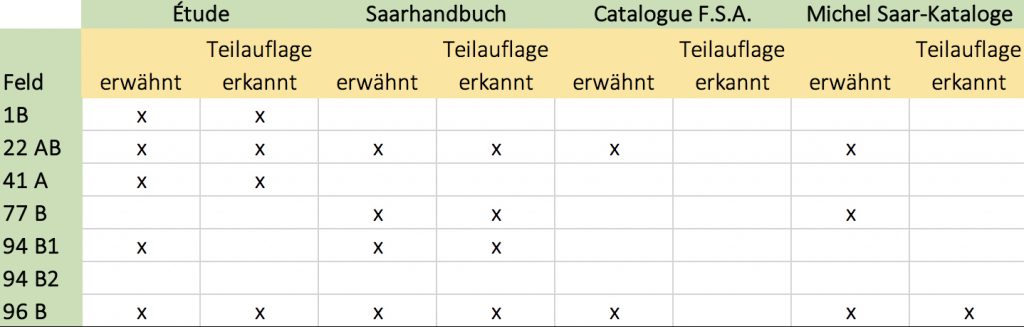

Findet ihr euch noch zurecht? Wisst ihr noch, welcher Autor resp. welche Redaktion, welches Feldmerkmal korrekt klassifiziert hat und wer nicht? Ich bin überzeugt, diese kleine Übersicht ist hilfreich.

Diese Übersicht über die sieben auffälligsten Feldmerkmale des 12 Pfennig-Werts, welche nur auf einem Teil der gedruckten Schalterbögen vorkommen, soll euch drei Einsichten vermitteln:

-

- wie klein die Unterschiede zwischen den einzelnen Marken resp. die Feldmerkmale sind, mit welchen wir uns hier beschäftigen;

- wie inkoherent bei den Autoren/Redaktionen in grossen Teilen mit dem Thema Feldmerkmale in Teilauflage umgegangen wurde;

- wie dem Sammler zwar Merkmale präsentiert, aber die entsprechenden Erklärungen hierzu schuldig geblieben werden.

__________

Der letzte Punkt bringt uns zu unserem nächsten Thema. Was könnte die Ursache für Feldmerkmale sein, die nur auf einem Teil der produzierten Schalterbögen erscheinen?

Eine Gemeinsamkeit der im vorhergehenden Abschnitt vorgestellten Feldmerkmale springt ins Auge. Sie treten nur auf einem Bogenteil – entweder A oder B – auf. Weshalb ist dieser Umstand wichtig? Wenn ein Feldmerkmal sowohl auf dem A- wie auch auf dem B-Bogen auftritt, wissen wir, dass die Ursache in der Diapositivphase des Rastertiefdrucks zu suchen ist (vgl. hier). Dies ist bei all den Feldmerkmalen, die nur bei einem Teil der Auflage auftreten nicht der Fall.

In einem vorhergehenden Beitrag hatte ich bereits mögliche Ursachen für Feldmerkmale bei der 1. Offenburger Ausgabe aufgelistet:

-

- Abweichungen bei den Negativen der verwendeten Aufnahmen, Negativphase (selten)

- Abweichungen in der Diapositivphase (beide Teile des Druckbogens betroffen)

- Abweichungen bei der Übertragung des Pigmentpapiers auf den Druckzylinder (resp. korrekt Formzylinder)

- Abweichungen beim Ätzvorgang des Formzylinders (z.B. unzureichend oder zu viel aufgebrachter Asphaltlack)

- Abweichungen beim Druckvorgang (z.B. Staub, Dreck, Beschädigung des Formzylinders oder des Rakelmessers)

Bis auf den letzten Punkt kommen alle Ursachen als Erklärung für Feldmerkmale auf einem Teil der Auflage aus den nachstehenden Gründen nicht in Frage:

-

- Negativphase, da das entsprechende Merkmal häufiger erscheinen müsste

- Diapositivphase, da das Feldmerkmal dann auf beiden Schalterbogen auftreten müsste

- Übertrag Pigmentpapier, das Feldmerkmal müsste über die gesamte Auflage erscheinen

- Abweichung Ätzvorgang, das Feldmerkmal müsste über die gesamte Auflage erscheinen

Als einzige mögliche Ursache für die Teilauflage bleibt die Druckphase. Damit wären wir bei der grossen Frage: Was ist wann während des Drucks geschehen?

Erklärungsansatz I: Frage ich Briefmarkenprüfer oder andere Saarsammler nach der Ursache der Teilauflage, erhalte ich unisono die im Brustton der Überzeugung vorgebrachte Antwort: „Es wurden für den Druck des 12 Pfennig-Werts zwei unterschiedliche Druckplatten angefertig.“

Diese verblüffend simple Erklärung würde – so sie denn korrekt wäre – das Erscheinen von Feldmerkmalen auf nur einem Teil der Auflage sehr elegant erklären. Zuerst wurde eine erste Platte verwendet und diese nach einer gewissen Anzahl Drucktage – weshalb auch immer – durch eine zweite Platte ersetzt. Die erste Platte war unterschiedlich gestaltet und wies andere Feldmerkmale auf, als die zweite. Ist doch alles ganz logisch oder?

Denkt bitte über den vorgebrachten Erklärungsansatz genau nach – ohne lange dabei zu verweilen, dass bei der Herstellung sämtlicher Werte der 1. Offenburger Ausgabe gar keine Druckplatten, sondern Formzylinder zum Einsatz kamen – und betrachtet dabei das durchgehend auftauchende Merkmal von Feld 22AB. Na? Fällt der Groschen? Nein?

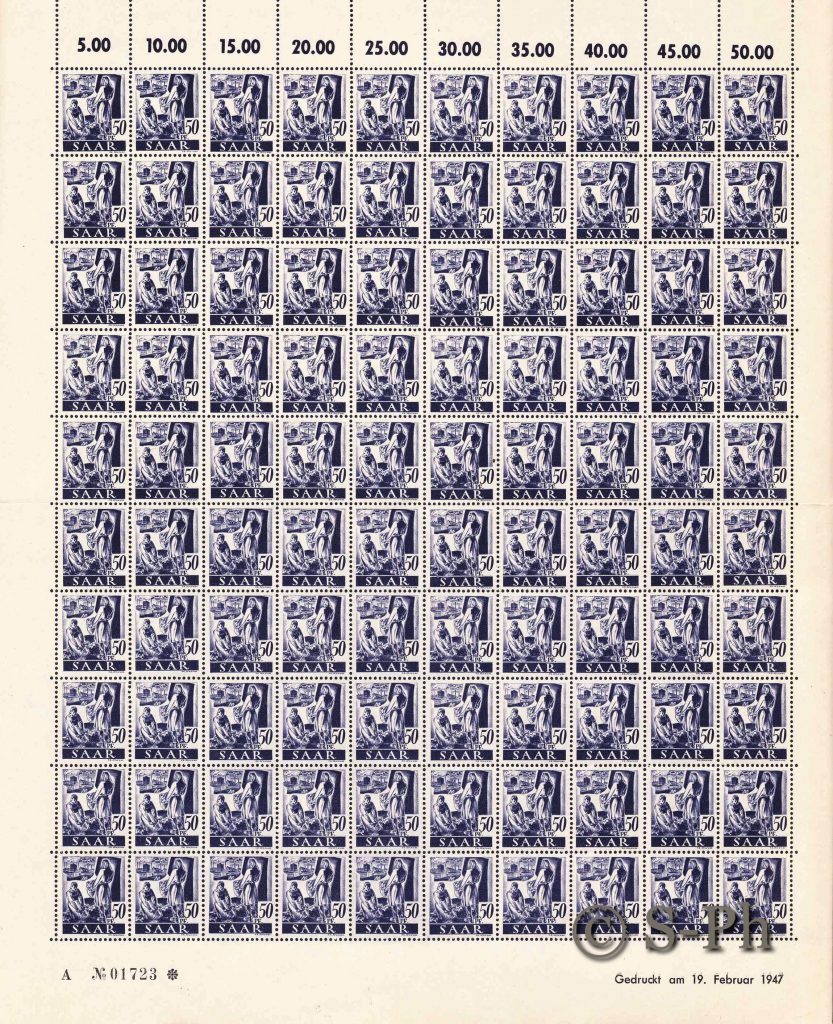

Das SHB listet zwar ganz erstaunliche 18 Feldmerkmale in Teilauflage (vgl. Folge I); was jedoch im Umkehrschluss bedeutet, dass 182 Markenfelder (ein Druckbogen 12 Pfennig-Wert = 200 Markenfelder) über die gesamte Auflage hinweg plusminus gleich bleiben. Es existieren mehr unveränderte Feldmerkmale über die gesamte Auflage und über alle sieben Drucktage hinweg, als Feldmerkmale, die ausschliesslich auf einigen wenigen Schalterbogen auftreten. Falls tatsächlich zwei Formzylinder (beim Rotations-Rastertiefdruck kommen selbstredend keine Druckplatten zum Einsatz) für den 12 Pfennig-Wert hergestellt worden wären, fändet ihr es nicht sehr erstaunlich, wenn diese sich nur auf ganz wenigen Markenfeldern unterscheiden würden? In der kommenden Folge schildere ich, wie die Formzylinder für die Werte der 1. Offenburger Ausgabe hergestellt wurden. Spätestens dann werdet ihr über die unglaubliche Naivität des hier kolportierten Erklärungsansatzes lächeln.

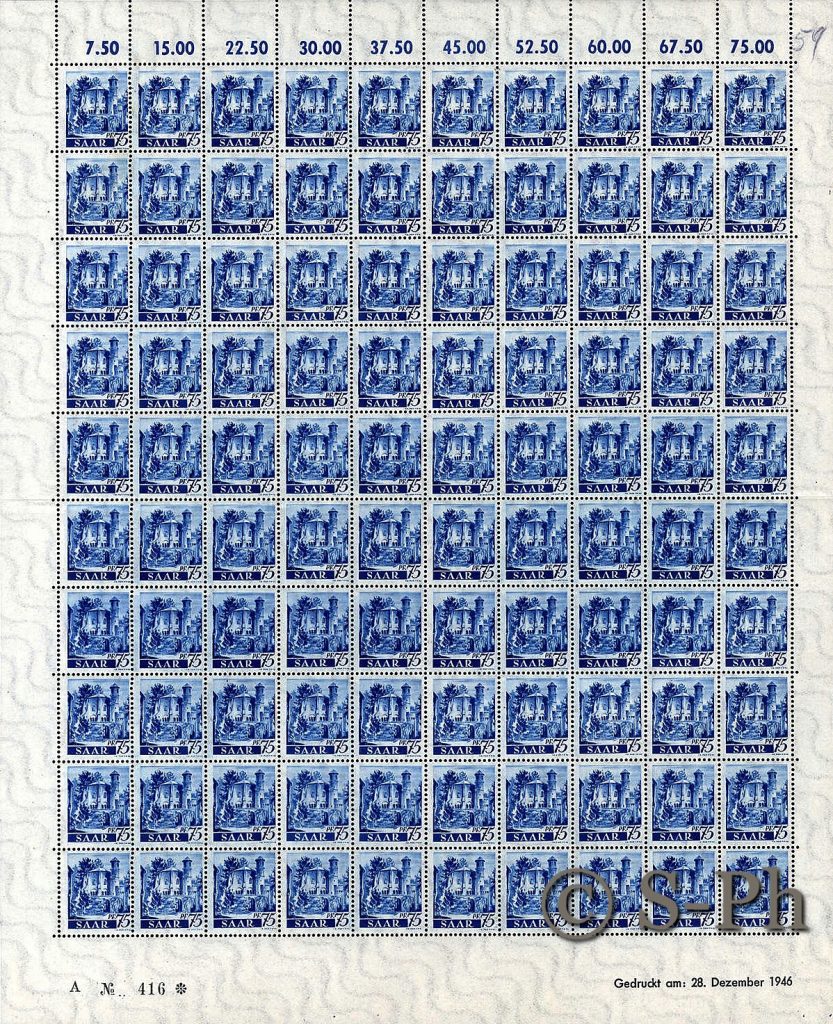

Erklärungsansatz II: Hierbei handelt es sich um eine Variation des ersten Erklärungsansatzes. Es wurden zwei Druckmaschinen eingesetzt. Dieser Ansatz wirft sogar noch mehr Fragen auf, als der erste. Unter anderem die Frage, weshalb – wenn es denn tatsächlich eine zweite Rotations-Rastertiefdruckmaschine Palatia O gegeben hätte – diese a) nicht im Parallelbetrieb lief und b) nicht beim Druck sämtlicher folgender Werte zum Einsatz kam (der 12 Pfennig-Wert war ja erst der zweite Wert der 1. Offenburger Ausgabe nach dem 75 Pfennig-Wert, der bei Burda gedruckt wurde). Auch das Saarhandbuch schreibt unmissverständlich, dass „der Druck auf einer einzigen Bogentiefdruckmaschine Palatia O erfolgte“.

Im Verlauf der Druckphase kam es im Januar 1947 zu einem Ereignis, welches einige wenige Markenfelder veränderte, ohne die anderen Markenfelder zu berühren. Was war dies für ein Ereignis?

__________

In der nächsten Folge:

-

- Der Faktor Maschine

- Technische Details zur Rotations-Rastertiefdruckmaschine Palatia O

- Schilderung der Arbeitsschritte bei der Briefmarkenherstellung im Rastertiefdruckverfahren

- Der Faktor Mensch

- Die Erfahrungen der Mitarbeiter der Druckerei Franz Burda

- Die Erfahrung des Gestalters Vytautas Kazimieras Jonynas mit der Briefmarkenherstellung im Rastertiefdruckverfahren

- Der Faktor Zeit

- Der Druckzeitraum/die Drucktage

- Gesamtauflage und Druckkapazitäten

Bleibt dran.

Bis dann

Hier geht’s zum dritten Beitrag.

Dritter Teil

__________

Folgt mir auf Facebook und ihr seid immer auf dem Laufenden.

#saarphila #saarphilatelie